障害のある方が自分らしい生活を送るために、様々な支援を受けられる「障害福祉サービス」。そのサービスを利用するために不可欠なのが、「障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)」です。

「名前は聞いたことがあるけど、具体的にどんなもの?」

「申請って、なんだか難しそう…」

「障害者手帳とは何が違うの?」

このような疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、障害福祉サービスの利用を検討し始めた方やそのご家族に向けて、受給者証の基本から、具体的な申請手順、利用できるサービス、費用、そして多くの人がつまずきやすいポイントまで、専門家の視点から網羅的に解説します。

この記事を読み終える頃には、受給者証に関する漠然とした不安が解消され、「まずは相談してみよう」と次の一歩を踏み出す自信が持てるはずです。

記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。

読み間違いがありますが、ご容赦ください。

▼障害福祉サービス受給者証:手帳なしでもOK?申請から利用までを徹底解説!

障害福祉サービス受給者証とは?あなたの「暮らし」を支える大切な証明書

障害福祉サービス受給者証は、ひと言でいえば「障害福祉サービスの利用を自治体から許可されたことを証明する書類」です。

就労移行支援やグループホーム、ホームヘルプといった様々なサービスを利用する際の「利用許可証」として機能します。この受給者証をサービス事業所に提示することで、正式に契約を結び、サービスの利用を開始できます。

一言でいうと「サービスの利用許可証」

受給者証には、利用が認められたサービスの種類、利用できる期間や量(支給量)、利用者負担額の上限などが記載されています。つまり、「あなたが、このサービスを、この条件で利用できますよ」ということを公的に証明してくれる、非常に大切な書類なのです。

障害者手帳との違いは「目的」

「障害者手帳と何が違うの?」という質問は非常によく受けます。この2つは目的が大きく異なります。

| 項目 | 障害福祉サービス受給者証 | 障害者手帳 |

|---|---|---|

| 目的 | 障害福祉サービスの利用を許可するため | 障害があることの証明のため |

| 役割 | サービスの利用許可証・利用条件の明記 | 各種割引・控除・手当などを受けるための証明書 |

| 交付元 | 市区町村 | 都道府県・指定都市・中核市 |

| 根拠法 | 障害者総合支援法 | 身体障害者福祉法、精神保健福祉法、知的障害者福祉法 |

簡単に言えば、障害者手帳が「障害の証明書」であるのに対し、受給者証は「サービスの利用券」のようなイメージです。目的が異なるため、両方とも持っている方も多くいます。

障害者手帳がなくても申請できる?

結論から言うと、障害者手帳を持っていなくても受給者証の申請は可能です。

サービスの利用が必要だと判断されれば、医師の診断書や意見書、あるいは特定の難病に罹患していることが証明できれば、受給者証は交付される場合があります。手帳の取得に抵抗がある方や、申請中の方でも、まずは諦めずに自治体の窓口に相談してみることが重要です。

【5ステップで解説】障害福祉サービス受給者証の申請から交付までの流れ

受給者証の申請は、大まかに以下の5つのステップで進みます。自治体によって細かな違いはありますが、基本的な流れは全国共通です。

STEP1: 自治体の障害福祉窓口へ相談

まずは、お住まいの市区町村の役所にある「障害福祉課」などの担当窓口へ相談に行くことから始まります。ここで、どのようなサービスを利用したいか、どんなことで困っているかを伝えます。

STEP2: サービス利用計画案の作成

次に、「サービス等利用計画案」を作成します。これは、どのような目標で、どのサービスを、どのくらいの頻度で利用したいかをまとめた計画書です。作成方法は2つあります。

相談支援事業所に依頼するプラン

一般的には、自治体が指定する「指定特定相談支援事業所」の相談支援専門員に作成を依頼します。専門家があなたの状況をヒアリングし、最適な計画案を一緒に考えてくれるため、初めての方でも安心です。作成にかかる費用は公費で賄われるため、自己負担はありません。

自分で作成する「セルフプラン」

希望すれば、自分自身や家族、支援者が「セルフプラン」として計画案を作成することも可能です。書式は自治体の窓口でもらえます。

STEP3: 申請書類の提出

STEP1で案内された申請書類一式と、STEP2で作成した「サービス等利用計画案」を窓口に提出し、正式に申請します。

STEP4: 認定調査・審査

申請後、自治体の認定調査員が、心身の状況や生活環境について聞き取り調査(アセスメント)を行います。これは、ご自宅や施設に調査員が訪問して行われるのが一般的です。

この調査結果と医師の意見書などを基に、サービスの必要性を判断する審査会が開かれ、「障害支援区分」の認定と、サービスの支給量が決定されます。

STEP5: 受給者証の交付

審査の結果、サービスの利用が認められると、受給者証が発行され、自宅に郵送されます。

申請から交付までにかかる期間は、およそ1ヶ月から2ヶ月が目安ですが、申請内容や自治体の状況によってはそれ以上かかる場合もあるため、余裕をもって申請しましょう。

申請前にチェック!必要書類と準備物リスト

申請に必要な書類は、自治体や個人の状況によって異なります。ここでは一般的に必要とされるものをリストアップしました。必ず事前に、お住まいの自治体の窓口にご確認ください。

全員が必要になる可能性が高いもの

| 書類名 | 備考 |

|---|---|

| 支給申請書 | 役所の窓口で受け取るか、自治体のウェブサイトからダウンロードします。 |

| マイナンバー確認書類 | マイナンバーカード、通知カード、またはマイナンバーが記載された住民票の写しなど。 |

| 本人確認書類 | 運転免許証、パスポート、障害者手帳など。 |

| 印鑑 | 認印で可の場合が多いです。 |

| サービス等利用計画案 | STEP2で作成したもの。 |

状況に応じて必要になるもの

| 書類名 | 備考 |

|---|---|

| 障害者手帳 | 身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳など。お持ちの方。 |

| 医師の診断書・意見書 | 手帳がない場合や、障害の状況を医学的に証明する必要がある場合に提出します。 |

| 収入(所得)証明書類 | 課税証明書や非課税証明書など。利用者負担額を算定するために必要です。 |

| 特定の難病であることがわかる証明書 | 対象の難病に罹患している方。 |

受給者証で利用できる障害福祉サービス一覧

受給者証で利用できるサービスは、「障害者総合支援法」に基づき、大きく3つに分類されます。ここでは代表的なサービスをご紹介します。

日常生活の支援を受ける「介護給付」

自宅での生活や身体介護を中心に、日常生活を支えるサービスです。

| サービス名 | 内容 |

|---|---|

| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅での入浴、排せつ、食事などの介助や、調理、洗濯、掃除などの家事援助。 |

| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者などで常に介護を必要とする方に、総合的な介護や外出時の支援を提供。 |

| 同行援護・行動援護 | 視覚障害のある方の外出支援(同行援護)、知的・精神障害のある方の外出支援(行動援護)。 |

| 短期入所(ショートステイ) | 介護者が不在の時などに、短期間施設に入所できるサービス。 |

| 施設入所支援 | 夜間や休日に、施設での入浴、排せつ、食事などの介護を提供。 |

就労や自立のための「訓練等給付」

自立した生活や社会参加、就労を目指すための訓練やサポートを提供するサービスです。

| サービス名 | 内容 |

|---|---|

| 就労移行支援 | 一般企業への就職を目指すための訓練、職場探し、就職後の定着支援など。 |

| 就労継続支援A型 就労継続支援B型 | 一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供。A型は雇用契約を結び、B型は結ばない。 |

| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 身体機能や生活能力の維持・向上のための訓練。 |

| 共同生活援助(グループホーム) | 地域での共同生活を営む住居で、相談や日常生活上の援助を提供。 |

児童が対象の「障害児通所支援」

障害のある児童(18歳未満)を対象とした、身近な地域で支援を受けられるサービスです。

| サービス名 | 内容 |

|---|---|

| 児童発達支援 | 未就学の障害児に対し、日常生活の基本動作や集団生活への適応訓練などを行う。 |

| 放課後等デイサービス | 就学中の障害児に対し、放課後や夏休みなどに生活能力向上のための訓練や活動の場を提供。 |

| 保育所等訪問支援 | 障害児が保育所などで集団生活を円滑に送れるよう、専門員が訪問して支援する。 |

気になる費用は?利用者負担額の仕組み

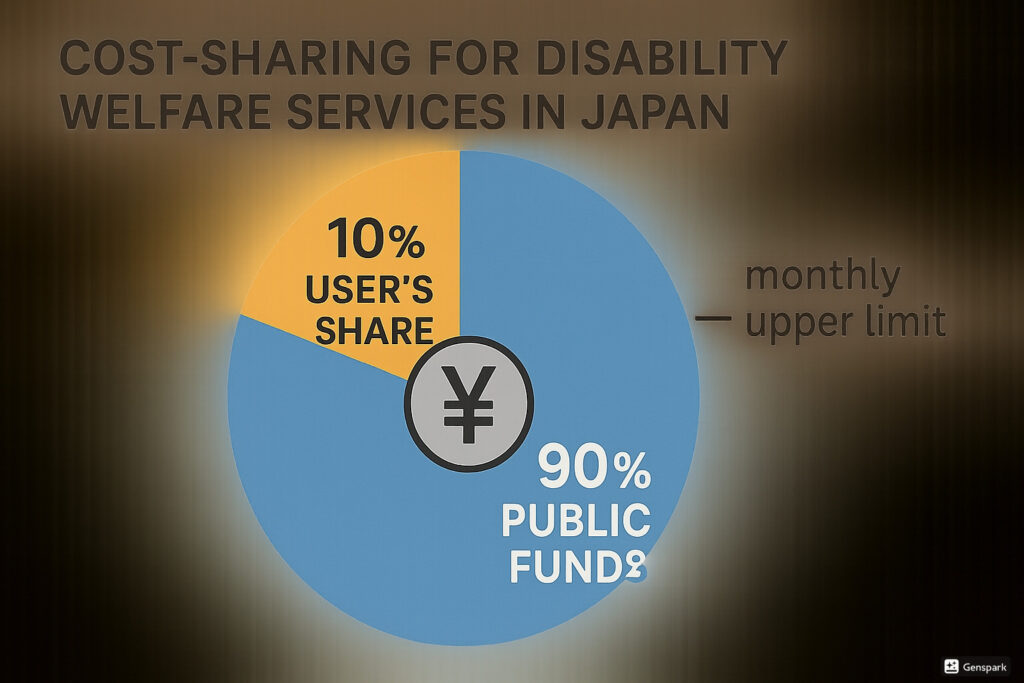

障害福祉サービスの利用には、原則として費用の1割を自己負担する必要があります。ただし、家計に過度な負担がかからないよう、所得に応じた負担上限額が設けられています。

原則1割負担。ただし上限額あり

サービスの定価のうち、9割は国と自治体が負担し、残りの1割を自己負担します。しかし、際限なく負担が増えるわけではなく、次に説明する「負担上限月額」を超える分の自己負担は発生しません。

所得に応じて決まる4つの負担上限月額

利用者負担の上限月額は、世帯の所得状況に応じて以下の4つの区分に分けられています。

| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |

|---|---|

| 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |

| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※ | 9,300円 |

| 上記以外(一般2) | 37,200円 |

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は除く。

例えば、「一般1」の区分の方が1ヶ月に10万円分のサービスを利用した場合、1割負担は1万円ですが、上限額が9,300円のため、実際の支払いは9,300円となります。

食費や光熱費など、実費負担になるもの

施設入所やグループホームでの食費、光熱水費、日用品費などは、原則として全額自己負担となります。ただし、低所得世帯などには補足的な給付が行われる場合があります。

こんな時どうする?受給者証の更新・再発行・返却 Q&A

受給者証を使い続ける中で、様々な疑問が出てくることもあります。ここではよくあるケースについてお答えします。

- Q有効期限が近づいているけど、更新手続きはどうすればいい?

- A

受給者証には有効期間があり、多くの場合1年~3年で更新が必要です。有効期限が近づくと、自治体から更新のお知らせが届くのが一般的ですが、万が一に備え、ご自身でも期限を管理し、近づいてきたら窓口に確認するとより安心です。お知らせが届いたら、記載内容に従って更新申請を行ってください。

- Q受給者証をなくしてしまった!再発行はできる?

- A

はい、再発行は可能です。紛失・破損した場合は、速やかにお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談し、再交付の申請手続きを行ってください。本人確認書類や印鑑が必要になる場合があります。

- Q引っ越した場合、手続きは必要?

- A

はい、手続きが必要です。受給者証は市区町村が発行するため、他の市区町村へ転居した場合は、転居前の自治体で受給者証を返却し、転居先の自治体で新たに申請し直す必要があります。早めに新しいお住まいの窓口へ相談しましょう。

- Qサービスを利用しなくなった場合、返却は必要?

- A

有効期間内であっても、サービスを利用しなくなった場合は、自治体の窓口へ返却することが望ましいです。どのような手続きが必要か、一度窓口へお問い合わせください。

専門家が回答!申請前によくある質問とつまずきやすいポイント

最後に、申請を検討している方が抱きがちな疑問や、実際につまずきやすいポイントについて、専門家の視点から解説します。

- Q申請を手伝ってくれる人はいる?

- A

もちろんです。前述の「指定特定相談支援事業所」が、申請手続きのサポートも行ってくれます。何から手をつけていいか分からない場合でも、専門員が丁寧に教えてくれますので、まずは連絡してみてください。お住まいの地域の相談支援事業所が分からない場合は、役所の窓口で教えてもらえます。

- Q家族に知られずに申請できますか?

- A

原則として、世帯の所得状況を確認する必要があるため、同居しているご家族に全く知られずに手続きを進めるのは難しい場合があります。しかし、事情によっては配慮してもらえる可能性もありますので、まずは窓口で相談してみることが大切です。

- Qサービス利用計画案の「セルフプラン」は、どうやって書けばいい?

- A

セルフプランは、自分の言葉で「どのような生活を送りたいか」「そのためにどんなサービスが必要か」を記述するものです。難しく考えすぎず、以下の点を意識して書いてみましょう。

- 現状の課題: 「一人で外出するのが不安」「就職したいけど、何から始めればいいかわからない」など。

- 将来の目標: 「週に3日、安定して働けるようになりたい」「一人暮らしができるようになりたい」など。

- 必要な支援: 「その目標のために、〇〇という訓練を受けたい」「移動の支援をしてほしい」など。

書くのが難しい場合は、途中で相談支援事業所に依頼を切り替えることも可能です。

- Q認定調査ではどんなことを聞かれますか?

- A

認定調査では、全国共通の基本調査(80項目)を中心に、日常生活の動作(食事、入浴、移動など)がどのくらい自分でできるか、コミュニケーション能力、行動上の課題、現在受けているサポートの状況など、多岐にわたる質問がされます。大切なのは、ありのままを正直に伝えることです。「これくらいはできる」と見栄を張らず、普段の生活で「できないこと」「困っていること」を具体的に伝えましょう。事前にメモにまとめておくと、伝え漏れが防げます。

まとめ:障害福祉サービス受給者証は、あなたらしい生活への第一歩

障害福祉サービス受給者証は、単なる証明書ではありません。それは、あなたが社会的なサポートを活用し、自分らしい生活を実現するための、未来へのパスポートです。

この記事で解説した内容をまとめます。

- 受給者証は「サービスの利用許可証」であり、障害者手帳とは目的が異なる。

- 申請は「相談 → 計画案作成 → 申請 → 調査 → 交付」の5ステップで進む。

- 利用できるサービスには「介護給付」「訓練等給付」などがある。

- 費用は原則1割負担だが、所得に応じた上限額が設定されている。

- 申請で困ったら、一人で悩まずに自治体の窓口や相談支援事業所に相談することが何よりも大切。

申請手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、あなたをサポートしてくれる専門家は必ずいます。この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、新たな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。