「もしかして、自分は発達障害かもしれない…」

「でも、この歳になって気づいても、もう手遅れなんじゃないか…」

長年抱えてきた生きづらさの正体に気づき始めたとき、安堵と同時に、このような深い不安や諦めの気持ちに襲われる方は少なくありません。先の見えない暗闇の中で、たった一人で立ちすくんでいるような感覚かもしれません。

しかし、まず一番にお伝えしたいことがあります。

年齢はまったく関係ありません。大人の発達障害に「手遅れ」ということないのです。

むしろ、今、ご自身の特性に気づけたことは、これまでの人生の謎を解き明かし、これからの未来を自分らしく、より豊かに生きるための最高のスタートラインに立ったことを意味します。

それは決して絶望ではなく、希望への転機です。この記事では、「なぜ手遅れではないのか」という明確な理由と、あなたの人生を今日から好転させるための具体的なステップを、分かりやすく丁寧にお伝えします。この記事を読み終える頃には、あなたの不安はきっと希望に変わっているはずです。

▼記事を読むのが面倒な人のためにAI解説動画を作りました。読み間違いはご容赦くださいませ。

なぜ「大人の発達障害は手遅れではない」と言えるのか?3つの明確な理由

「手遅れではない」と言われても、すぐには信じられないかもしれません。ここでは、なぜそう断言できるのか、3つの明確な理由について解説します。

理由1:自分の「取扱説明書」を手に入れ、自分を責める必要がなくなるから

これまで、仕事でのミスや人間関係のすれ違いが起こるたびに、「なぜ自分は他の人と同じようにできないんだ」「自分の努力が足りないせいだ」と、ご自身を責め続けてきたのではないでしょうか。

発達障害の診断を受ける、あるいは特性を理解するということは、自分だけの「心と脳の取扱説明書」を手に入れるようなものです。

これまでの失敗の原因が、あなたの「性格」や「努力不足」ではなく、生まれ持った「脳の特性」にあったと客観的に理解できるのです。

- 会議で意見を求められても、頭が真っ白になって何も言えなかった。

- → やる気がないのではなく、多くの情報を同時に処理し、即座に言葉にするのが苦手という特性だった。

- 片付けが苦手で、部屋がいつも散らかってしまう。

- → だらしないのではなく、どこから手をつけていいか計画を立てたり、物の重要度を判断したりするのが苦手という特性だった。

このように、一つひとつの事象を「特性」という視点で捉え直すことで、「できない自分」を責める自己否定のループから抜け出すことができます。これは、自己肯定感を取り戻し、自分自身と和解するための、非常に重要な第一歩です。

理由2:具体的な対策や工夫で「生きやすさ」を劇的に向上できるから

自分の特性という「前提」がわかれば、闇雲に努力して消耗するのではなく、戦略的に対策を立てることが可能になります。弱みをカバーし、逆に強みを活かすことで、日々の「生きづらさ」は劇的に改善します。

| 場面 | よくある困りごと(特性) | 具体的な対策・工夫の例 |

|---|---|---|

| 仕事 | ・ケアレスミスが多い ・集中力が続かない ・口頭での指示が覚えられない | ・チェックリストを作成し、指差し確認を徹底する ・ポモドーロテクニック(25分集中+5分休憩)を試す ・ノイズキャンセリングイヤホンで雑音を遮断する ・指示は必ずメモを取るか、メールで送ってもらう |

| 人間関係 | ・雑談が苦手 ・相手の意図を誤解しやすい ・冗談が通じない | ・無理に会話を広げようとせず、聞き役に徹する ・「こういう意味ですか?」と具体的に確認する癖をつける ・信頼できる人にだけ、雑談が苦手なことを伝えておく |

| 日常生活 | ・忘れ物、なくし物が多い ・金銭管理が苦手 ・感覚過敏で疲れやすい | ・家の鍵や財布は定位置を決める ・スマートタグ(紛失防止タグ)を活用する ・家計簿アプリで支出を「見える化」する ・サングラスや耳栓、肌触りの良い服を選ぶ |

これらの工夫はほんの一例です。自分に合った方法を見つけることで、これまで大きな壁に感じていた困難を乗り越え、驚くほどスムーズに毎日を送れるようになります。

理由3:あなたを支える専門的なサポートや福祉サービスが整っているから

最も知っていただきたいのは、「あなたは一人ではない」ということです。日本では、大人の発達障害のある方が安心して生活や仕事ができるよう、様々なサポート体制が整っています。

- 医療機関

専門医による診断や治療、カウンセリングを受けられます。 - 発達障害者支援センター

専門の相談員が、生活全般の悩み相談に乗り、適切な支援機関につないでくれます。診断がなくても相談可能です。 - 障害者就業・生活支援センター

就職や職場定着に関する相談、日常生活の自己管理に関する助言など、仕事と生活の両面からサポートしてくれます。 - 就労移行支援事業所

働くために必要なスキルを身につけるトレーニングや、就職活動のサポートを受けられます。

これまで誰にも言えなかった悩みを専門家に相談し、具体的なアドバイスをもらうだけで、心は驚くほど軽くなります。一人で抱え込まず、これらのサポートを積極的に活用することが、人生を好転させる大きな力になります。

もしかして?大人の発達障害の主な特性セルフチェック

ここで、大人の発達障害の代表的な特性をいくつかご紹介します。ご自身の経験と照らし合わせてみてください。

ASD(自閉スペクトラム症)の特性例

対人関係の構築や、社会的なコミュニケーションに困難を感じることが多いのが特徴です。

- 相手の表情や声のトーンから気持ちを読み取るのが苦手

- 「適当に」「いい感じで」といった曖昧な表現が理解できない

- 冗談や皮肉を真に受けてしまうことがある

- 興味のあることにはとことん没頭するが、興味のないことには無関心

- 特定の物事の順序や配置に強いこだわりがある

- 特定の光、音、匂い、味、触感などが極端に苦手(感覚過敏)または鈍感(感覚鈍麻)

ADHD(注意欠如・多動症)の特性例

「不注意」「多動性」「衝動性」の3つの特性が様々な形で現れます。

- 不注意

- ケアレスミスや忘れ物が多い

- 約束や締め切りをうっかり忘れてしまう

- 仕事や作業中に集中力が切れやすい

- 片付けや整理整頓が極端に苦手

- 多動性・衝動性

- 会議中など、じっとしているのが苦痛

- 貧乏ゆすりなど、無意識に体の一部を動かしている

- 相手の話を最後まで聞かずに話し始めてしまう

- よく考えずに行動し、後で後悔することがある

SLD(限局性学習症/限局性学習障害)の特性例

全体的な知的発達に遅れはないものの、「読む」「書く」「計算する」といった特定の能力を習得したり、使ったりすることに著しい困難があります。

※注意

これはあくまでも、ご自身の特性を理解するための一助となる簡易的なチェックリストです。いくつかの項目に当てはまるからといって、必ずしも発達障害であるとは限りません。自己判断はせず、気になる場合は必ず専門の医療機関に相談してください。

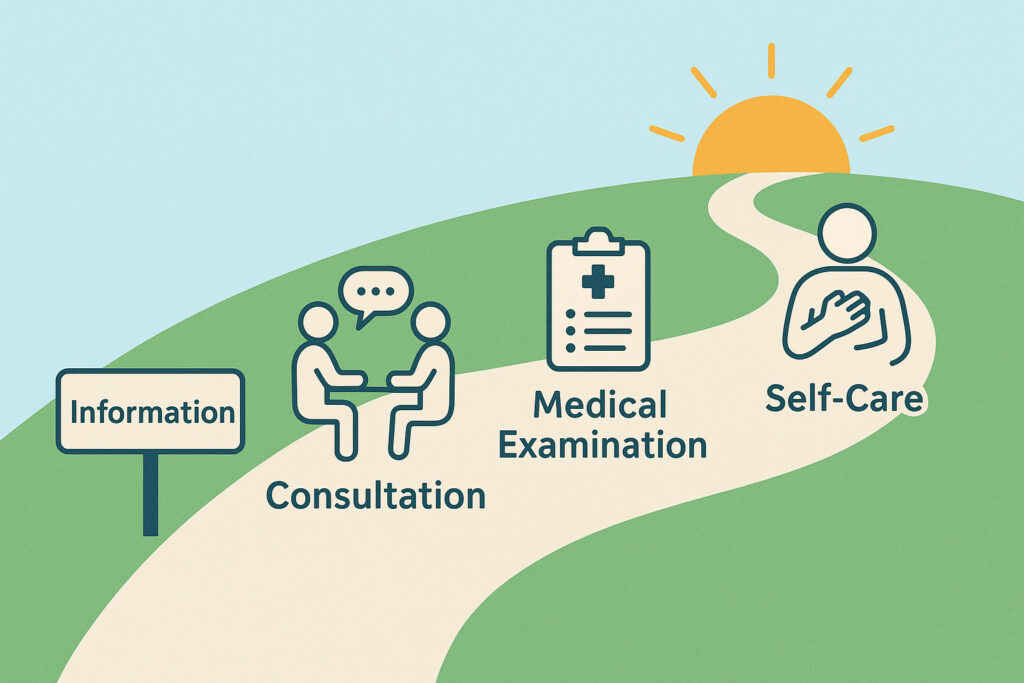

大人の発達障害に気づいたら。人生を好転させる具体的な4ステップ

では、実際に「自分もそうかもしれない」と感じたら、次に何をすればよいのでしょうか。焦る必要はありません。一つひとつ、着実にステップを踏んでいきましょう。

ステップ1:信頼できる情報を集め、正しい知識を身につける

まずは、発達障害について正しく知ることが大切です。インターネット上には不確かな情報や、いたずらに不安を煽るような情報も少なくありません。下記の公的機関のウェブサイトなど、信頼できる情報源を参考にしましょう。

ステップ2:一人で悩まず、専門機関に相談する

知識を得たら、次は専門家に相談してみましょう。診断を受けていなくても、無料で相談できる窓口があります。最初の相談先として特におすすめなのが「発達障害者支援センター」です。

▼ 主な相談機関と特徴

| 相談機関名 | 特徴 |

|---|---|

| 発達障害者支援センター | ・全国の都道府県・指定都市に設置 ・本人、家族からのあらゆる相談に対応 ・診断がなくても相談可能 ・適切な医療機関や支援機関を紹介してくれる |

| 精神保健福祉センター | ・各都道府県・指定都市に設置 ・こころの健康に関する専門相談機関 ・発達障害を含む、幅広い精神保健福祉の相談に対応 |

| 障害者就業・生活支援センター | ・全国に設置 ・就職、職場定着など「働くこと」に関する相談が中心 ・生活面の相談にも対応 |

まずは電話で問い合わせてみることから始めてみましょう。自分の悩みを話すだけでも、気持ちが整理され、次の一歩が見えてきます。

ステップ3:医療機関で「診断」を受けるか検討する

相談機関で情報を得た上で、正式な診断を受けるかどうかを検討します。診断を受けることには、メリットとデメリットの両方があります。

- 診断のメリット

- 長年の生きづらさの原因が明確になり、自己理解が深まる

- 医師から特性に合った対処法のアドバイスをもらえる

- 職場に合理的配慮(業務内容の調整など)を求める際の根拠となる

- 障害者手帳を取得し、様々な福祉サービス(税金の優遇、公共料金の割引など)を利用できる可能性がある

- 診断のデメリット

- 診断がつくこと自体に心理的な抵抗を感じる場合がある

- 検査や診察に費用がかかる

- 民間の生命保険や医療保険に加入しにくくなる可能性がある

診断を受けるかどうかは、ご自身が「診断によって何を得たいか」を考え、納得した上で決めることが大切です。

ステップ4:今日からできる「セルフケア」で特性と上手に付き合う

診断を受けるかどうかにかかわらず、自分の特性と上手に付き合っていくための工夫(セルフケア)は今日から始められます。

- 環境を調整する

仕事に集中したいときは、スマートフォンの通知をオフにする。人混みが苦手なら、ラッシュ時の電車を避ける。 - ツールを活用する

タスク管理アプリでやるべきことを「見える化」する。大事なことはスマートフォンの音声入力でメモを取る。 - 心と体を休ませる

意識的に何もしない時間を作る。自分がリラックスできる趣味(音楽、散歩、アロマなど)を見つける。

自分を大切にし、ストレスを溜めない環境を整えることが、何よりも重要です。

【体験談】「気づけて良かった」診断を受けて人生が好転した人々の声

実際に診断を受け、人生が大きく変わった方々の声をご紹介します。あなたと同じように悩み、一歩を踏み出した先輩たちの物語です。

事例1:42歳でADHDと診断されたAさん(営業職)

「診断前は、アポイントをダブルブッキングしたり、大切な書類を提出し忘れたりと、ミスばかり。自分は社会人失格だと毎日自分を責め、うつ病寸前でした。診断を受け、医師やカウンセラーと相談する中で、自分の『不注意』という特性への対策を立てました。

今では、全ての予定を共有カレンダーとリマインダーで管理し、書類は必ず同僚にダブルチェックをお願いしています。苦手な事務作業はサポートしてもらう代わりに、得意な顧客とのコミュニケーションに全力を注いだ結果、営業成績でトップを取れるまでになりました。『ダメな人間』ではなかった、ただ『やり方』が違っただけなんだと、心から思えます」

事例2:35歳でASDと診断されたBさん(Webデザイナー)

「昔から、職場の雑談や飲み会が苦痛でたまりませんでした。みんなが楽しそうに話している輪に入れず、孤立感から転職を繰り返す日々。診断でASDの特性と感覚過敏があると分かり、腑に落ちました。無理に周りに合わせるのをやめ、自分の特性を活かせる働き方を探した結果、在宅勤務メインの会社に転職しました。

コミュニケーションはチャットが基本なので、自分のペースで考えをまとめられますし、静かな環境でデザイン業務に没頭できる。今では専門性を高く評価され、大きなプロジェクトも任されています。何より、心の平穏を手に入れられたことが一番の収穫です」

ご家族や職場の方へ。当事者の力を引き出すサポートのポイント

ご本人の周りにいるご家族や職場の方々の理解とサポートは、当事者にとって大きな力となります。以下の3つのポイントを意識してみてください。

1. 「怠け」や「性格」ではなく「特性」として理解する

できないことがあるのは、本人のやる気がないからでも、わがままだからでもありません。脳の機能的な「特性」によるもので、本人もコントロールできずに困っています。その大前提を理解することが、全てのスタートです。

2. 曖昧な指示を避け、「具体的」に伝える

発達障害のある方は、抽象的な表現の理解が苦手なことがあります。指示を出す際は、「5W1H」を意識して具体的に伝えましょう。

- NG例: 「この資料、いい感じにまとめといて」

- OK例: 「この資料(What)を、A4用紙1枚に(How much)、箇条書きで(How)、今日の15時までにお願いします(When)」

3. 得意なことを任せ、苦手なことは仕組みでカバーする

誰にでも得意・不得意はありますが、発達障害のある方はその差が特に大きい傾向があります。本人の強みを見つけ、それを活かせる役割を任せることで、驚くほどの能力を発揮することがあります。一方で、ミスが起こりやすい作業は、チェックリストを用意したり、ダブルチェックの体制を組んだりするなど、「個人の注意」に頼らない「仕組み」でカバーすることが有効です。

大人の発達障害に関するよくある質問(Q&A)

最後に、多くの方が抱く疑問についてお答えします。

- Q診断にはどのくらいの費用と時間がかかりますか?

- A

医療機関や検査内容によりますが、公的医療保険が適用される場合、初診から診断確定までにかかる費用は数千円~3万円程度が目安です。ただし、心理検査によっては保険適用外となる場合もあります。期間は、予約の混み具合にもよりますが、初診から診断まで数週間~数ヶ月かかることが一般的です。また、「自立支援医療制度」を利用すると、医療費の自己負担額を1割に軽減できる場合がありますので、お住まいの市区町村の窓口にご相談ください。

- Q発達障害は治りますか?

- A

発達障害は病気ではなく、生まれ持った脳の機能的な特性です。そのため、風邪のように薬を飲んで「完治する」という概念はありません。しかし、特性と上手に付き合っていくための方法はたくさんあります。 医療機関でのカウンセリングやソーシャルスキルトレーニング(SST)、環境調整、そしてADHDの特性の一部に対しては薬物療法など、困難さを軽減し、社会生活を格段に送りやすくするためのアプローチが確立されています。

- Q会社にカミングアウトすべきですか?

- A

会社に伝える義務はなく、最終的にはご本人の判断に委ねられます。「オープン就労(障害を開示して働く)」と「クローズ就労(非開示で働く)」には、それぞれメリット・デメリットがあります。

- オープン就労: 業務内容や職場環境への配慮(合理的配慮)を受けやすくなるメリットがあります。

- クローズ就労: 障害に対する偏見を気にせず働けるメリットがありますが、配慮は得にくくなります。

一人で決めずに、まずは障害者就業・生活支援センターなどの専門機関に相談し、ご自身の状況や会社の雰囲気などを踏まえて、慎重に判断することをおすすめし

まとめ:今日が、あなたの新しい人生の始まりです

この記事を通して、「大人の発達障害に手遅れということはない」ということをお伝えしてきました。

長年の生きづらさの正体に気づくことは、決して不幸なことではありません。それは、これまでの人生の様々な出来事の「答え合わせ」をし、これからの人生を歩むための「羅針盤」を手に入れることです。

あなたを苦しめてきたのは、あなた自身ではありません。ただ、あなたの素晴らしい個性と、社会の仕組みとの間に、少しだけミスマッチがあっただけなのです。そのミスマッチを調整する方法は、必ず見つかります。

この記事を読んだ今日が、あなたの新しい人生のスタートラインです。

まずは、ほんの小さな一歩で構いません。お住まいの地域にある「発達障害者支援センター」に、一本電話をかけてみませんか?

その一本の電話が、あなたの未来を明るく照らす、確かな光になることを心から願っています。

注意:

本記事に記載されている制度やサービスについては、変更される可能性があります。最新の情報は、お住まいの自治体や各機関の公式サイトでご確認ください。

記事監修: 平川病院 産業医・発達障害専門医