「就職したけれど、職場に馴染めない…」

「仕事の悩みを誰に相談したらいいかわからない…」

「このまま仕事を続けていけるか不安…」

障害を持って就職した方の中には、このような悩みを抱えながら、一人で頑張り続けている方も少なくないのではないでしょうか。

そんな「仕事を長く、安心して続けたい」と願うあなたを支えるためにあるのが、就労定着支援という福祉サービスです。

この記事では、就労定着支援制度について、数多くの就職者をサポートしてきた専門家の視点から、以下の点をどこよりも分かりやすく解説します。

- 就労定着支援の基本的な仕組み(対象者、期間、料金など)

- 具体的なサポート内容と利用事例

- よく似た「就労移行支援」との明確な違い

- 利用するメリット・デメリットと、その対策

- 相談から利用開始までの具体的なステップ

この記事を読み終える頃には、就労定着支援があなたの強力な味方であることが分かり、一人で抱えていた不安が希望に変わっているはずです。

記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。

読み間違いがありますが、ご容赦ください。

▼働き続けるをサポート!知らないと損する「就労定着支援」のすべて

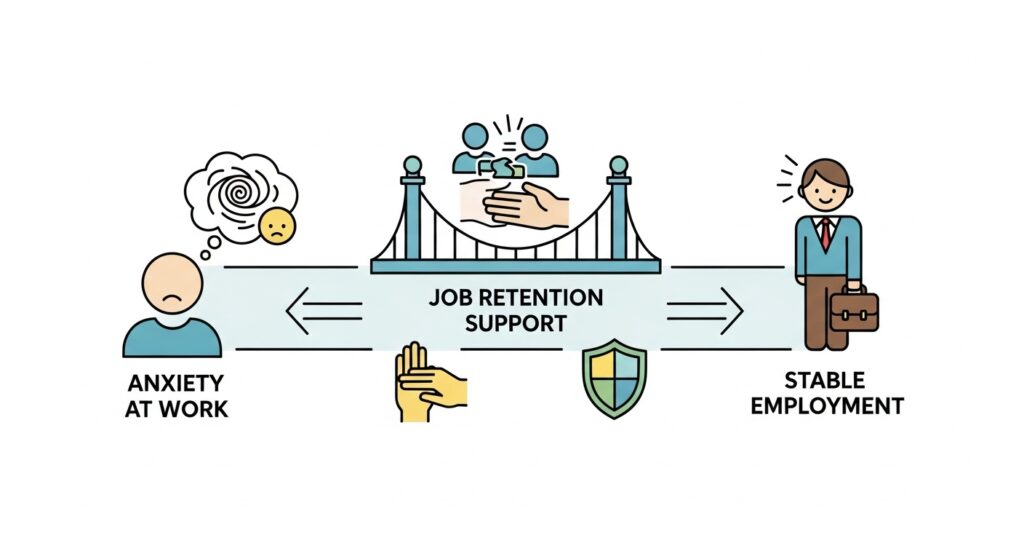

「仕事を長く続けたい」あなたの味方。就労定着支援を30秒で理解しよう

就労定着支援とは、ひとことで言えば「障害のある方が就職後、その職場で長く働き続けられるように、専門の支援員がサポートしてくれるサービス」のことです。

これまでの障害福祉サービスは「就職するまで」のサポートが中心でしたが、本当のスタートは就職してから。新しい環境での人間関係、仕事の覚え方、体調管理など、働き始めると新たな壁にぶつかることも少なくありません。

そんな時に、会社の上司や同僚には相談しにくいことでも、あなたの状況を理解してくれる専門の支援員が定期的に面談を行ったり、時には会社との間に入って調整してくれたりすることで、問題を解決し、職場への定着をサポートします。

一人で悩みを抱え込まず、専門家のサポートを受けながら安心して働き続けるための、いわば「お仕事の伴走者」のような存在です。

就労定着支援のキホン:制度の全体像をサクッと把握

まずは、制度の基本的なルールについて見ていきましょう。「自分は使えるのかな?」「お金はかかる?」といった疑問をここで解消します。

就労定着支援とは?目的は「職場への定着」

前述の通り、このサービスの目的は「職場定着」です。障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した方が、雇用された事業所で働き続けられるよう支援することを目指します。(根拠:障害者総合支援法)

対象となるのはどんな人?

就労定着支援の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。

※自治体によっては独自の要件がある場合や、上記サービス以外からの就職でも対象となるケースがあります。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉窓口にご確認ください。

利用できる期間はいつまで?

利用できる期間は、最長で3年間です。

これは、就職から6ヶ月間は、多くの場合、就職をサポートした就労移行支援事業所などが職場への定着支援を行うためです。その後、7ヶ月目から3年6ヶ月後までの3年間、必要に応じて就労定着支援サービスを利用することができます。

利用料金はかかるの?多くの人が無料で利用

利用料金は、前年の世帯所得に応じて月ごとの上限額が定められています。しかし、多くの方が自己負担なし(無料)で利用しています。

| 世帯の収入状況 | 自己負担上限月額 |

|---|---|

| 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |

| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |

| 上記以外 | 37,200円 |

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は除く。

※制度は変更される可能性があるため、最新の情報は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口にご確認ください。

具体的にどんなサポートが受けられる?7つの支援内容を事例で解説

では、実際にどのようなサポートを受けられるのでしょうか。ここでは、具体的な支援内容を3つの架空の事例を交えてご紹介します。

事例1:Aさん(20代・精神障害)|人間関係の悩み相談

課題

就職先の同僚とのコミュニケーションがうまくいかず、孤立感を感じていたAさん。「報告・連絡・相談」のタイミングが掴めず、注意されることが増え、出勤するのが辛くなっていました。

支援内容

- 定期的な面談

支援員が月に一度、Aさんと面談。「どんな時に話しかけにくいと感じるか」「どういう伝え方をすれば良いか」を一緒に整理しました。 - 企業との連携

Aさんの同意を得て、支援員が職場の上司と面談。Aさんの特性(一度に多くの指示をされると混乱しやすい等)を伝え、具体的な指示方法(メモで渡すなど)を提案しました。 - SST(ソーシャルスキルトレーニング)

職場での会話を想定したロールプレイングを行い、適切なコミュニケーションの練習をしました。

結果

上司や同僚の理解が得られ、Aさんも安心して報告・連絡・相談ができるように。職場で会話が増え、孤立感が解消されていきました。

事例2:Bさん(30代・発達障害)|業務改善のサポート

課題

事務職として採用されたBさん。真面目な性格ですが、複数のタスクを同時に進めるのが苦手で、業務の優先順位付けに混乱し、残業が続いていました。

支援内容

- タスク管理の導入

支援員がBさんと一緒に、1日のタスクを書き出す「To-Doリスト」の作成と、優先順位を可視化するツールの使い方を練習しました。 - 職場環境の調整

支援員が企業側と相談し、Bさんのデスク周りにパーテーションを設置するなど、集中しやすい環境を整えてもらいました。 - 業務マニュアルの整理

Bさんが理解しやすいように、複雑な業務手順を図やイラストで示した簡易マニュアルを一緒に作成しました。

結果

混乱なく業務を進められるようになり、時間内に仕事が終わる日が増加。自信を持って仕事に取り組めるようになりました。

事例3:Cさん(40代・身体障害)|体調・生活リズムの管理

課題

内部障害のあるCさん。新しい環境での疲れから生活リズムが乱れがちになり、通院と仕事の両立に悩んでいました。

支援内容

- 生活記録の作成

睡眠時間や服薬、その日の体調などを記録する簡単な日誌をつけ、支援員と一緒に振り返ることで、疲れやすいパターンを把握しました。 - 企業への配慮依頼

支援員がCさんに代わって、通院のための休暇取得や、疲れが見える際の休憩取得について、企業側に理解と配慮を求めました。 - 公的制度の情報提供

短時間勤務制度や、治療と仕事の両立支援に関する助成金など、活用できる制度の情報を提供しました。

結果

無理のないペースで働けるようになり、体調も安定。安心して治療と仕事を両立できるようになりました。

その他の支援内容一覧

上記以外にも、利用者一人ひとりの課題に合わせて、以下のような多岐にわたるサポートが提供されます。

| 支援のカテゴリ | 具体的な支援内容の例 |

|---|---|

| 職場での課題解決 | ・業務内容や遂行方法に関する助言 ・人間関係の調整、コミュニケーション支援 ・特性に応じた業務の再設計や環境調整の提案 |

| 日常生活の課題解決 | ・勤怠安定のための生活リズムの管理 ・健康管理、体調維持に関する助言 ・家計管理や住居に関する相談 |

| その他 | ・余暇の過ごし方や将来のキャリアに関する相談 ・地域の関係機関(医療、福祉など)との連携支援 |

【比較表】就労移行支援と就労定着支援、何が違うの?

障害のある方の就労を支えるサービスとして「就労移行支援」もよく知られています。この2つのサービスの違いが分からず、混乱してしまう方も多いようです。ここで、それぞれの違いを明確にしておきましょう。

| 比較項目 | 就労移行支援 | 就労定着支援 |

|---|---|---|

| 目的 | 就職(ゴール) | 職場定着(スタート) |

| 利用タイミング | 就職する前 | 就職した後 |

| 主な支援場所 | 事業所内 | 利用者が働く職場、面談室など |

| 主な支援内容 | ・就職に必要なスキル訓練 ・ビジネスマナー ・自己分析、企業研究 ・就職活動のサポート | ・職場での悩み相談 ・企業との調整 ・生活リズムの管理 ・長く働き続けるための支援 |

| 利用期間 | 原則2年間 | 最長3年間 |

目的の違い:「就職」と「定着」

最も大きな違いは目的です。

- 就労移行支援:就職するための準備をする場所。ゴールは「就職すること」。

- 就労定着支援:就職した後の生活を支えるサービス。スタートは「就職してから」。

利用タイミングの違い

利用するタイミングも明確に異なります。就職活動中やその準備段階で利用するのが就労移行支援、無事に就職が決まった後に利用するのが就労定着支援です。

支援内容の違い

目的が違うため、支援内容も異なります。就労移行支援では職業訓練や面接練習が中心ですが、就労定着支援では、実際に働き始めてから出てくる現実的な課題(人間関係、業務、体調など)を解決するためのサポートが中心となります。

どちらを使えばいい?ケース別フローチャート

graph TD

A[今のあなたの状況は?] --> B{就職している?};

B -- いいえ --> C[就労移行支援を利用しよう!];

B -- はい --> D{就職して3年6ヶ月以内?};

D -- はい --> E[就労定着支援の対象です!];

D -- いいえ --> F[自治体の相談窓口や<br>障害者就業・生活支援センターへ相談];`

就労定着支援を利用するメリット・デメリット

どんなサービスにも良い面と、知っておくべき側面があります。両方を理解した上で、利用を検討しましょう。

3つの大きなメリット

- 会社以外の「相談相手」ができる

最大のメリットは、職場とは独立した第三者の専門家が味方になってくれることです。上司や同僚には言いづらい本音も安心して話せるため、精神的な負担が大きく軽減されます。 - 企業との橋渡し役になってくれる

自分からは伝えにくい配慮のお願い(業務量の調整、休憩の取得など)も、支援員が間に入って客観的な視点から企業に伝えてくれます。これにより、働きやすい環境が実現しやすくなります。 - 仕事と生活の両面からサポートが受けられる

サポートは仕事のことだけではありません。安定して働くためには、土台となる生活の安定が不可欠です。体調管理や金銭管理など、生活全般の悩みを相談できるのも心強い点です。

知っておきたいデメリットと対策

- 支援員との相性が合わない可能性

人と人とのことなので、残念ながら担当の支援員と相性が合わないケースも考えられます。- 対策: 利用契約を結ぶ前に、複数の事業所の見学や体験利用をしてみましょう。面談などを通して、支援員の雰囲気や考え方を確認し、信頼できると感じる事業所を選ぶことが重要です。

- 企業によっては理解が得られにくい場合も

制度自体がまだ新しいため、企業によっては就労定着支援の役割を十分に理解していないケースもあります。- 対策: 契約前に、支援事業所の担当者から企業の担当者へ、サービス内容や連携のメリットを丁寧に説明してもらう機会を設けましょう。多くの事業所はそのような連携に慣れています。

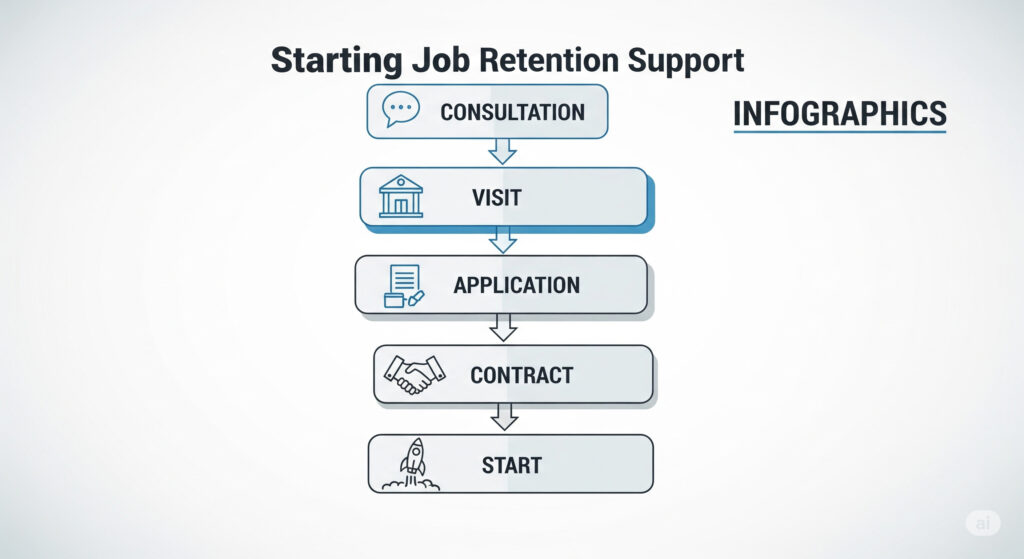

利用開始までの5ステップ|相談から支援開始までの流れ

「利用してみたい」と思ったら、どのような手順で進めれば良いのでしょうか。ここでは、相談から利用開始までの一般的な流れを5つのステップで解説します。

STEP1: 相談窓口へアクセス

まずはお住まいの市区町村の障害福祉課の窓口や、相談支援事業所に「就労定着支援を利用したい」と相談します。自分が対象になるか、近隣にどのような事業所があるか、といった情報を得ることができます。

STEP2: 事業所の見学・体験

紹介された、あるいは自分で探した就労定着支援事業所に連絡を取り、見学や体験利用を申し込みます。事業所の雰囲気や支援内容、支援員の人柄などを実際に確かめ、自分に合った場所かを見極めましょう。

STEP3: 受給者証の申請・発行

利用したい事業所が決まったら、市区町村の窓口で「障害福祉サービス受給者証(受給者証)」の申請手続きを行います。サービス利用計画案の提出などが必要になりますが、多くの場合、相談支援事業所や利用予定の事業所が作成をサポートしてくれます。

STEP4: 事業所との契約

受給者証が発行されたら、利用を決めた事業所と正式に利用契約を結びます。契約内容や重要事項について、分からない点は必ず質問し、納得した上で契約しましょう。

STEP5: 支援計画の作成と支援開始

契約後、担当の支援員と面談し、あなたの目標や課題を共有します。それに基づき、具体的な「個別支援計画」が作成され、いよいよサポートがスタートします。

【企業担当者の方へ】就労定着支援を社員定着に活かす方法

この記事は、障害のある当事者の方だけでなく、障害者雇用に取り組む企業の人事・労務担当者の方にもぜひ知っていただきたい内容です。

企業が就労定着支援事業者と連携するメリット

障害のある社員が就労定着支援を利用することは、企業側にも大きなメリットがあります。

- 定着率の向上

第三者によるきめ細やかなサポートにより、早期離職を防ぎ、貴重な人材の定着に繋がります。 - コミュニケーションの円滑化

社員の本音や課題を支援員が客観的に整理して伝えてくれるため、企業側は適切な配慮や指導がしやすくなります。 - マネジメントコストの削減

現場の上司だけで抱え込まずに済むため、マネジメントの負担が軽減されます。障害特性に関する専門的なアドバイスも得られます。

上手な連携のポイント

就労定着支援を最大限に活用するためには、事業者を「外部の業者」としてではなく「社員育成のパートナー」と捉えることが重要です。定期的に支援員、本人、企業担当者の三者で面談の機会を持ち、情報を共有し、同じ目標に向かって協力していく姿勢が、成功の鍵となります。

まとめ:一人で悩まず、就労定着支援を賢く活用しよう

今回は、「就労定着支援」について、その全体像から具体的な利用方法までを詳しく解説しました。

【この記事のポイント】

- 就労定着支援は、就職後に長く働き続けるための「伴走者」

- 対象は、福祉サービス経由で就職し3年6ヶ月以内の方

- 料金はほとんどの場合、自己負担なし(無料)で利用可能

- 仕事の悩みから生活の悩みまで、幅広い相談ができる

- 利用するには、まず市区町村の窓口や相談支援事業所へ相談

就職はゴールではなく、新たなキャリアのスタートです。新しい環境で壁にぶつかるのは、誰にでもある自然なこと。大切なのは、それを一人で抱え込まないことです。

就労定着支援は、あなたがあなたらしく、安心して働き続けるために作られた制度です。この記事を読んで少しでも「利用してみたいかも」と感じたら、ぜひお近くの窓口へ、はじめの一歩を踏み出してみてください。