「就労移行支援を利用して、就職に向けたスキルを身につけたい。でも、利用している間の生活費はどうしよう…?」

就労移行支援の利用を考えるとき、多くの方が直面するのが、この「お金の問題」ではないでしょうか。訓練中は収入が途絶えてしまうのではないか、経済的な不安から利用に踏み切れない、という声は少なくありません。

結論からお伝えすると、就労移行支援は訓練を目的とした福祉サービスのため、原則として企業で働くような“給料”は支払われません。

しかし、だからといって諦める必要はありません。この記事では、就労移行支援を利用しながら経済的な負担を軽減するための具体的な方法を、網羅的に、そして分かりやすく解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたのお金に関する不安は解消され、安心して就職へ向けた第一歩を踏み出すことができるはずです。

記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。

読み間違いがありますが、ご容赦ください。

▼就労移行支援のお金Q&A:訓練中の生活費、どうする?不安を解消する支援制度と注意点

【結論】就労移行支援は訓練の場。原則“給料”はもらえない

まず最も重要な点として、就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害のある方が、スキルアップや就職準備を行うための「訓練の場」です。利用者と事業所の間には雇用契約がないため、労働の対価である「給料」は発生しません。

この点が、しばしば混同されがちな「就労継続支援(A型・B型)」との大きな違いです。

就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)との違い

これらのサービスは目的が異なるため、収入の有無や形態も大きく変わります。違いを以下の表にまとめました。

| サービス種類 | 目的 | 雇用契約 | 収入の種類 |

|---|---|---|---|

| 就労移行支援 | 一般企業への就職に向けた訓練・準備 | なし | 原則なし(一部で「工賃」あり) |

| 就労継続支援A型 | 働く機会の提供(雇用契約あり) | あり | 給料(最低賃金以上) |

| 就労継続支援B型 | 働く機会の提供(雇用契約なし) | なし | 工賃 |

このように、就労移行支援は「就職するための学校」のようなイメージを持つと分かりやすいでしょう。しかし、「収入が完全にゼロになる」と考えるのは早計です。次章で解説する「工賃」が、利用中の支えになる場合があります。

給料ではないが「工賃」がもらえる事業所はある

就労移行支援では給料は出ませんが、一部の事業所では、訓練の一環として行った生産活動に対して「工賃(こうちん)」が支払われることがあります。

就労移行支援の「工賃」とは?

工賃とは、施設内での軽作業やデータ入力、物品の製作・販売といった生産活動から得られた収益を利用者に分配するものです。これは給料とは異なり、あくまで訓練の対価やモチベーション向上を目的としたものです。

【工賃が発生する作業内容の例】

- データ入力、テープ起こし

- 書類の封入、発送作業

- アクセサリーや雑貨などの小物製作

- Webサイトの簡単な更新作業

- 農作業などの屋外での軽作業

すべての事業所で工賃が支払われるわけではなく、その有無や金額は事業所の運営方針やプログラム内容によって大きく異なります。

気になる工賃の平均月額は?【令和4年度データ】

厚生労働省の調査によると、令和4年度の就労移行支援における平均工賃(月額)は16,841円でした。

| サービス種類 | 平均工賃(月額) |

|---|---|

| 就労移行支援 | 16,841円 |

| 就労継続支援B型 | 17,031円 |

出典: 厚生労働省「令和4年度工賃(賃金)の実績について」

就労継続支援B型の平均工賃と近い水準ですが、これはあくまで平均値です。工賃が数千円の事業所もあれば、より高い工賃を設定している事業所もあります。

なぜ事業所によって工賃に差があるのか?

工賃の額は、事業所がどのような生産活動を行っているかに大きく左右されます。例えば、企業から安定的に高単価の業務を受注している事業所は、工賃も高くなる傾向があります。

一方、訓練プログラムに重点を置き、生産活動をほとんど行っていない事業所では、工賃は支払われないか、支払われても少額になります。

工賃だけじゃない!就労移行支援利用中の収入確保・負担軽減の方法5選

「平均工賃だけでは生活が厳しい」と感じた方もご安心ください。工賃以外にも、利用できる制度を組み合わせることで、経済的な負担を大きく軽減できます。ここでは代表的な5つの方法をご紹介します。

方法1:失業保険(雇用保険)を受給する

就労移行支援を利用する前に離職した場合、一定の条件を満たせば失業保険(雇用保険の基本手当)を受給しながら通所できます。ハローワークで求職活動を行うことが受給の条件ですが、就労移行支援の利用が「求職活動」として認められる場合があります。

- ポイント

- 受給には離職前の被保険者期間などの条件があります。

- 受給期間中に就労移行支援を利用する場合、ハローワークへの届け出が必要です。

- 自己都合退職などで給付制限期間がある場合でも、就労移行支援の利用で給付が早まる「公共職業訓練等」の扱いに該当する可能性があります。

注意:この扱いは全国一律ではなく、最終的な判断は管轄のハローワークが行います。必ず事前にご自身の状況を伝えてご確認ください。

方法2:障害年金を受給する

病気やけがによって生活や仕事などが制限される場合に受け取れる障害年金は、もちろん就労移行支援の利用中も受給できます。障害年金は、利用中の生活を支える重要な収入源となります。

- ポイント

- 障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

- 受給には、初診日や保険料の納付状況などの要件があります。

- まだ受給していない方は、お近くの年金事務所や市区町村の担当窓口、または社会保険労務士にご相談ください。

方法3:交通費・昼食代の助成を受ける

事業所に通うための交通費や、日中の昼食代も積み重なると大きな負担になります。これらを助成してくれる制度も存在します。

- 事業所独自の助成

事業所によっては、交通費の上限付き支給や全額支給、昼食の無料提供などを行っている場合があります。 - 自治体の助成

お住まいの市区町村が、障害福祉サービスを利用する際の交通費を助成する制度を設けている場合があります。

方法4:アルバイトを併用する(※要相談)

「空いた時間にアルバイトをして収入を得たい」と考える方もいるかもしれません。しかし、原則として就労移行支援とアルバイトの併用は推奨されません。 なぜなら、訓練に集中できなくなったり、体調管理が難しくなったりして、本来の目的である就職活動に支障をきたす恐れがあるためです。

ただし、経済的な事情などでやむを得ない場合は、自治体や事業所の判断により認められるケースもあります。

必ず事前に事業所や市区町村の障害福祉担当窓口に相談し、許可を得るようにしてください。 無断でアルバイトをすると、サービスの利用停止につながる可能性もあります。

方法5:各種手当や地方自治体の助成制度を活用する

上記以外にも、生活を支えるための公的な制度があります。

- 生活福祉資金貸付制度

低所得世帯などを対象に、生活費などを低金利または無利子で貸し付ける制度です。 - 自治体独自の助成金

自治体によっては、障害のある方向けに独自の助成金や手当を設けている場合があります。「お住まいの地域名 + 障害者 支援 助成金」などのキーワードで検索してみましょう。

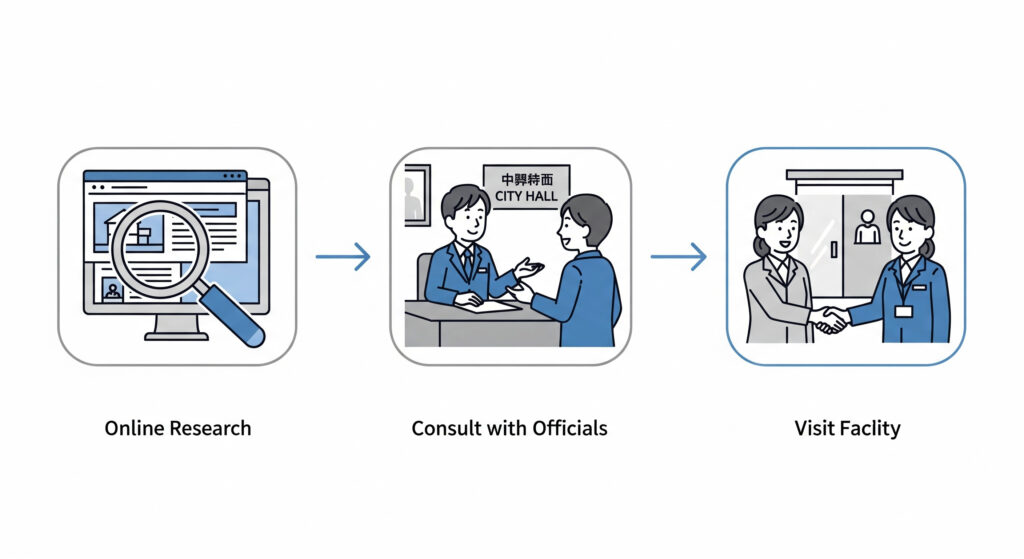

【実践】工賃がもらえる・負担が少ない事業所の探し方3ステップ

では、実際に工賃がもらえたり、経済的負担が軽かったりする事業所はどのように探せばよいのでしょうか。ここでは具体的な3つのステップをご紹介します。

STEP1:インターネットで情報収集する

まずは、インターネットで候補となる事業所を探します。

「就労移行支援 (お住まいの地域名) 工賃あり」「就労移行支援 (お住まいの地域名) 交通費支給」といったキーワードで検索してみましょう。

多くの事業所が公式サイトやブログで自身の特色を発信しています。工賃や交通費、昼食提供の有無について記載があるかチェックしましょう。

STEP2:自治体の障害福祉窓口や相談支援事業所に相談する

インターネットの情報だけでは分からないことも多いため、地域の専門家に相談するのが確実です。市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業所の相談員は、地域の就労移行支援事業所の情報に精通しています。あなたの状況を伝え、「工賃が出る事業所を探している」「交通費の負担が少ないところがいい」といった希望を具体的に相談してみましょう。

STEP3:事業所の見学・体験時に必ず確認する

気になる事業所が見つかったら、必ず見学や体験利用に参加しましょう。その際、お金に関する疑問は遠慮せずにすべて質問することが重要です。聞き漏らしがないように、事前に「質問リスト」を作成していくことをお勧めします。

【見学・体験時の「お金に関する質問リスト」例】

- 工賃は支払われますか?

- 支払われる場合、平均的な月額はいくらくらいですか?

- 工賃はどのような作業をすると発生しますか?

- 工賃の支払いはいつ、どのような方法(手渡し、振込など)で行われますか?

- 交通費の支給はありますか?(上限額、支給条件なども確認)

- 昼食の提供や補助はありますか?

- 利用料以外で、自己負担が発生する費用(教材費など)はありますか?

就労移行支援のお金に関するよくある質問(Q&A)

最後に、就労移行支援のお金に関してよく寄せられる質問にお答えします。

- Q住民税が非課税世帯だと利用料は無料になりますか?

- A

はい、無料になります。 就労移行支援の利用者負担額は、前年の世帯所得に応じて決まります。生活保護受給世帯や、市区町村民税が非課税の世帯は、自己負担なし(0円)でサービスを利用できます。多くの方が自己負担なしで利用されています。

- Q工賃をもらうと、障害年金や失業保険は減らされますか?

- A

原則として、減額されることはありません。 就労移行支援の工賃は、税法上「雑所得」に分類されることが多く、給与所得とは異なります。そのため、障害年金や失業保険の受給額に影響を与えることは基本的にありません。ただし、個人の所得状況によっては判断が異なる場合もあるため、最終的には税務署や年金事務所など専門機関にご確認ください。

- Qアルバイトがバレたらどうなりますか?

- A

最悪の場合、サービスの利用停止や、不正受給とみなされる可能性があります。 前述の通り、アルバイトの併用は訓練への支障が懸念されるため、原則として推奨されていません。やむを得ない事情がある場合は、必ず事前に事業所と自治体に正直に相談してください。隠れて行うことは絶対にやめましょう。

まとめ:お金の不安を解消し、安心して就職への一歩を踏み出そう

今回は、就労移行支援の利用を検討している方が抱える「お金」に関する不安について、詳しく解説しました。

- 就労移行支援は訓練の場なので、原則「給料」はもらえない。

- ただし、訓練内容によって「工賃」がもらえる事業所がある。

- 工賃以外にも「失業保険」「障害年金」「各種手当」などを活用できる。

- 交通費や昼食代の負担を軽減できる制度もある。

- お金のことは、一人で抱え込まずに事業所や自治体の窓口に相談することが何よりも大切。

経済的な不安は、就職という大きな目標に向かう上で、決して無視できない問題です。しかし、利用できる制度を正しく理解し、専門家と相談しながら計画を立てることで、その不安は必ず軽減できます。

まずは、気になる事業所の見学や、お住まいの地域の相談窓口に連絡することから始めてみませんか? あなたが安心して未来への一歩を踏み出せるよう、心から応援しています。

【免責事項】

この記事に記載されている情報は2025年8月時点のものです。制度や相談窓口に関する最新の情報は、お住まいの市区町村や各機関の公式サイトで必ずご確認ください。