「どうして自分は他の人のように『普通に』働けないんだろう…」

「仕事が長続きしないのは、自分の努力が足りないせいだ」

「発達障害の傾向がある気がするけど、診断を受けるのは怖い」

障害者手帳を持っていない、あるいは医師から明確な診断を受けていない「グレーゾーン」の中で、このような悩みを誰にも相談できず、一人で抱え込んでいませんか?

周りからは「気にしすぎ」「甘えだ」と言われ、自分自身を責め続けてしまう…。その結果、就職や転職への一歩が踏み出せなくなっている方も少なくないでしょう。

もし、あなたが今そんな状況にいるのなら、ぜひ知ってください。障害者手帳がなくても、専門家のサポートを受けながら、あなたに合った働き方を見つけるための公的なサービスが存在します。

この記事では、障害者手帳や診断がない方が「就労移行支援」を利用するための条件、具体的な手続き、そして知っておくべき注意点まで、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたの目の前には新しい道が拓けているはずです。

記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。

読み間違いがありますが、ご容赦ください。

▼障害者手帳なしでも使える?グレーゾーンのための就労移行支援ガイド

▼あわせて読みたい記事

結論:就労移行支援は、障害者手帳がなくても利用可能です

最初に、皆さんが最も知りたい結論からお伝えします。

就労移行支援は、障害者手帳を持っていなくても利用できます。 いわゆる「グレーゾーン」の方も対象です。

「でも、障害者向けのサービスでしょう?」と疑問に思うかもしれません。なぜ手帳がなくても利用できるのか、その根拠と仕組みを詳しく見ていきましょう。

なぜ手帳なしでも利用できるの?根拠は「障害者総合支援法」

就労移行支援は、「障害者総合支援法」という法律に基づいて提供される福祉サービスです。この法律で定められているサービスの対象者は、実は「障害者手帳の所持者」に限定されていません。

法律上の対象者は「身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、難病患者」とされており、手帳の有無は必須要件ではないのです。

重要なのは、「障害や病気によって、就労に困難を抱えている状態である」と客観的に認められることです。その証明として障害者手帳が一般的に使われますが、手帳がない場合は、それに代わるものがあれば対象となり得ます。

「グレーゾーン」でも対象になる?

発達障害の傾向があるものの診断名は確定していない、いわゆる「グレーゾーン」の方も、就労移行支援の対象に含まれる可能性があります。

この場合もポイントは同じで、「診断名があるかどうか」よりも「働く上で困難を抱えており、専門的な支援の必要性があるか」が重視されます。

例えば、医師が「診断名はつかないが、本人の特性を考えると、一般の就職活動では困難が予想されるため、就労移行支援の利用が望ましい」と判断した場合、それが行政の判断材料となり、サービスの利用が認められるケースが多くあります。

▼手帳がなくても利用できる『就労移行支援』ですが、具体的にどのような訓練を行い、就職を目指すのかをご存知ですか? 制度の基本からメリットまで、まずは全体像を把握しておきましょう。

手帳なしで就労移行支援を利用するための具体的な条件と必要書類

では、手帳がない場合、具体的に何があれば「働く上で困難を抱えている」と認めてもらえるのでしょうか。ここでは、利用の鍵となる書類と、その準備のポイントを解説します。

最も重要なのは「医師の意見書」または「診断書」

障害者手帳がない場合、その代わりとして行政(市区町村)が利用の必要性を判断する材料となるのが、医師による「意見書」や「診断書」です。

| 書類の種類 | 内容 |

|---|---|

| 診断書 | 病名や障害名が確定している場合に、その診断内容を証明する正式な書類。 |

| 意見書 | 診断名が確定していなくても、本人の症状や生活・仕事上の困難な状況、必要な支援などについて医師としての専門的な見解を記した書類。 |

グレーゾーンの方にとっては、この「意見書」が特に重要になります。診断名がなくても、「コミュニケーション面での困難が見られる」「集中力の維持が難しい」といった具体的な状況と、「就労支援が必要である」という医師の見解が記されていれば、利用が認められる可能性が十分にあります。

医師に意見書を依頼する際のポイント

多くの方がつまずくのが、「どうやって医師にお願いすればいいの?」という点です。ただ「意見書をください」と伝えるだけでは、医師も何を書けばよいか分かりません。以下のポイントを参考に、ご自身の状況を具体的に伝えてみましょう。

- 仕事での困りごとを具体的に伝える

漠然と「仕事が辛い」と伝えるのではなく、実際に起きた出来事をメモなどにまとめておくとスムーズです。- (例)「上司から一度に3つの指示を受けると、どれから手をつければ良いか分からなくなり、頭が真っ白になってしまう」

- (例)「電話対応中に他の人に話しかけられると、両方の内容が混ざってしまい、パニックになることがある」

- (例)「自分では完璧に確認したつもりの書類で、ケアレスミスを何度も繰り返してしまう」

- 「就労移行支援の利用を考えている」と明確に伝える

「就職するために、専門的なサポートが受けられる就労移行支援というサービスを利用したいと考えています。そのために、先生からの意見書が必要なのですが、お願いできますでしょうか」と、目的をはっきりと伝えましょう。これにより、医師も利用目的に沿った内容の意見書を書きやすくなります。

その他に必要となる可能性があるもの

医師の意見書の他に、申請手続きの過程で以下のものが必要になります。

- 障害福祉サービス受給者証:サービスの利用を申請し、自治体から支給が決定されると交付される証明書です。これがあって初めてサービスを利用できます。

- 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など。

- 印鑑

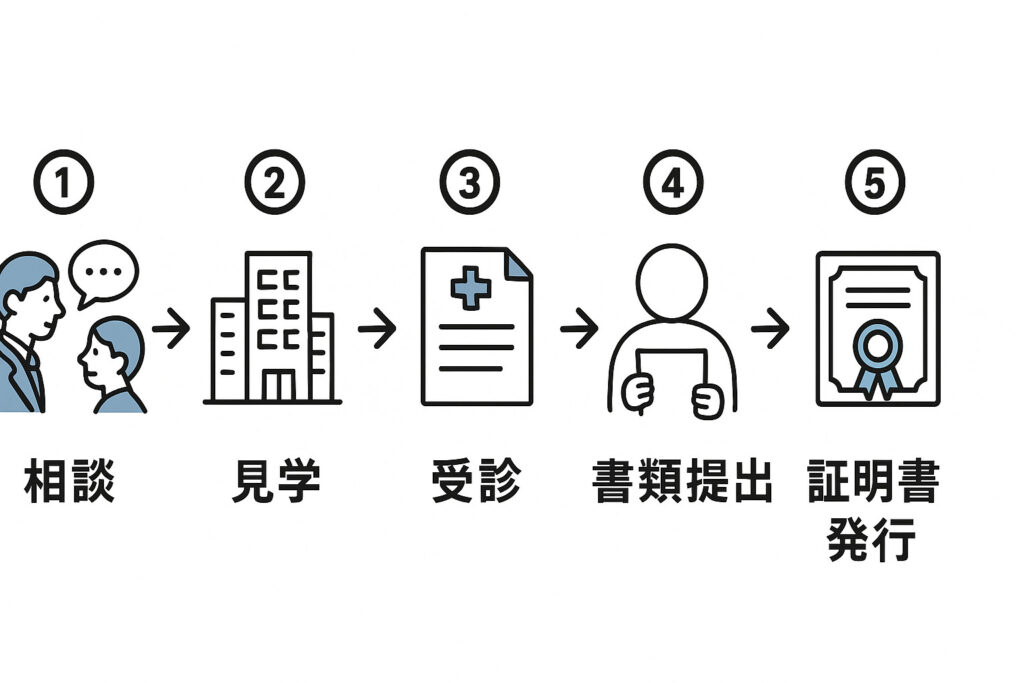

申請から利用開始までの5ステップ完全ガイド

「手続きが難しそう…」と感じるかもしれませんが、一つひとつのステップを順番に進めれば大丈夫です。ここでは、相談から利用開始までの全体の流れを解説します。

STEP1:相談窓口へ行く(市区町村の障害福祉課など)

まずはお住まいの市区町村の役所にある「障害福祉課」や「保健福祉課」といった担当窓口に相談に行きましょう。「障害者手帳はないのですが、仕事のことで悩んでおり、就労移行支援の利用を検討しています」と伝えれば、担当者が今後の流れを案内してくれます。

STEP2:利用したい就労移行支援事業所を探し、見学・体験する

自治体の窓口で事業所のリストをもらったり、インターネットで検索したりして、興味のある就労移行支援事業所を探します。ほとんどの事業所で見学や数日間の体験利用が可能です。事業所の雰囲気やプログラム内容が自分に合うか、しっかり確認しましょう。

STEP3:医師の意見書を取得する

利用したい事業所がだいたい決まったら、かかりつけの医師に相談し、意見書を作成してもらいます。通院していない場合は、自治体の窓口で病院を紹介してもらえることもあります。

STEP4:市区町村へ利用申請を行う

医師の意見書などの必要書類が揃ったら、改めて市区町村の窓口でサービスの利用申請を行います。この際、「サービス等利用計画案」の提出を求められます。自分で作成することも可能ですが、多くの場合、「指定特定相談支援事業所」の相談支援専門員が無料で作成をサポートしてくれます。

STEP5:「障害福祉サービス受給者証」の交付・利用開始

申請内容に基づき、市区町村がサービスの支給を決定すると、「障害福祉サービス受給者証」が自宅に郵送されます。これを利用したい事業所に提示することで、正式に契約を結び、利用を開始できます。

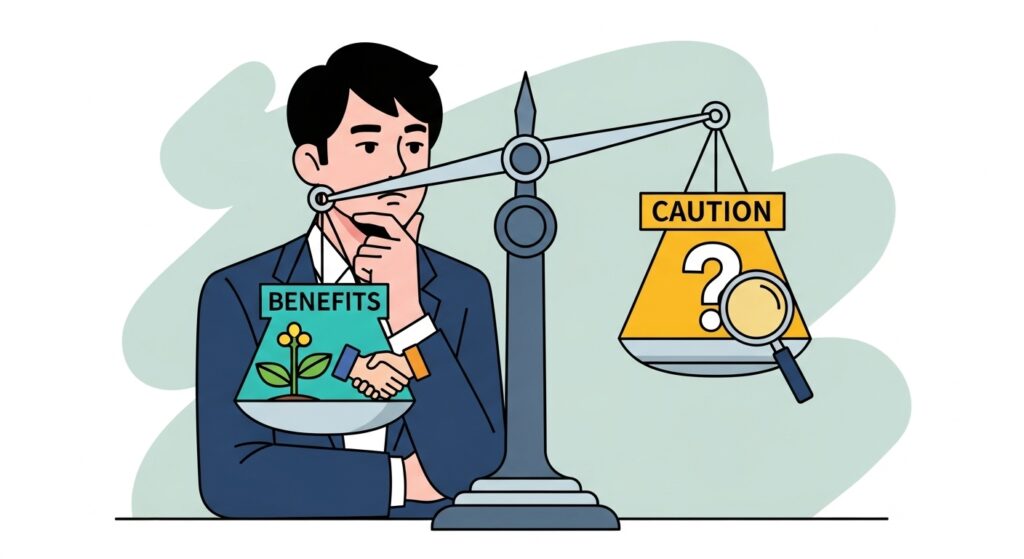

【比較表】手帳なしで利用するメリットと知っておくべき注意点

手帳なしで就労移行支援を利用することには、多くのメリットがある一方で、いくつか知っておくべき注意点もあります。両方を理解した上で、利用を検討することが大切です。

| メリット | 注意点・デメリット | |

|---|---|---|

| タイミング | 診断を待たずに、必要な支援を早い段階から受け始めることができる。 | 利用できるかどうかは、最終的に自治体の判断に委ねられる。 |

| 自己理解 | 訓練を通して、自分の得意・不得意や、働く上での課題が客観的に明確になる。 | 企業へ応募する際に、手帳がない状況で自身の特性をどう説明するか、事前に準備しておく必要がある。 |

| 仲間 | 同じような悩みや境遇の仲間と出会え、孤独感が和らぐことがある。 | 医師の意見書など、手帳がある場合とは異なる書類の準備が必要になる。 |

| 就職活動 | 応募書類の添削や面接練習など、専門スタッフによる手厚い就職サポートを受けられる。 | 利用者負担額(利用料)が発生する場合がある。(次章で解説) |

気になる利用料金は?自己負担額の仕組みを解説

就労移行支援は福祉サービスのため、利用料金の大部分は国と自治体が負担します。自己負担額は、前年の世帯収入によって以下のように上限が定められています。

| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |

|---|---|

| 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |

| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※年収おおむね600万円以下の世帯 | 9,300円 |

| 上記以外 | 37,200円 |

実際、厚生労働省の定める所得区分により、利用者全体の9割近くの方が自己負担0円で利用していると言われています。

よくある質問(Q\&A)

最後に、手帳なしでの利用を検討する方からよく寄せられる質問にお答えします。

- Q診断書がないと絶対に無理ですか?

- A

必ずしも診断書は必須ではありません。前述の通り、診断名がなくても、医師が「就労支援の必要性あり」と判断した「意見書」があれば、自治体の判断で利用が認められるケースは多くあります。

- Qどこの病院に行けば意見書をもらえますか?

- A

まずは、かかりつけの心療内科や精神科があれば、そちらの主治医に相談するのが最もスムーズです。かかりつけ医がいない場合は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口や、発達障害者支援センターなどで相談可能な病院を教えてもらえることがあります。

- Q家族に知られずに利用できますか?

- A

自己負担額の算定に「世帯収入」が関係するため、ご家族と同居している場合は、完全に知られずに手続きを進めるのは難しいかもしれません。ただし、事業所には守秘義務があるため、あなたの同意なくご家族に利用状況などを伝えることはありません。

- Q就労移行支援を利用した後、必ず障害者雇用で就職しないといけませんか?

- A

いいえ、そんなことはありません。就労移行支援事業所は、障害者雇用枠だけでなく、一般雇用枠での就職もサポートしています。訓練を通して身につけたスキルや自己理解を活かし、あなたに最も合う働き方をスタッフと一緒に探していくことができます。

まとめ:一人で抱え込まず、まずは一歩を踏み出そう

この記事では、障害者手帳や診断がない「グレーゾーン」の方が、就労移行支援を利用するための方法を詳しく解説しました。

要点をまとめると、

- 就労移行支援は、手帳がなくても利用できる可能性がある。

- 鍵となるのは、医師による「意見書」や「診断書」。

- 手続きは、まず市区町村の福祉窓口への相談から始まる。

- 利用者の多くは自己負担0円で利用している。

「自分は支援の対象ではないかもしれない」

「相談に行くのが怖い」

そうやって一人で悩み続けるのは、今日で終わりにしませんか?

あなたの抱える「働きづらさ」は、決してあなたのせいではありません。適切なサポートを受け、あなた自身の特性を理解し、それを活かせる環境を見つけることで、状況は大きく変わる可能性があります。

まずは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、少しでも気になる就労移行支援事業所に、「話を聞きたいのですが」と一本電話をかけてみてください。その小さな一歩が、あなたらしいキャリアを築くための、大きな飛躍に繋がるはずです。

ご自身の負担額がいくらになるか、詳しくは市区町村の窓口で確認できます。

▼あわせて読みたい記事

【免責事項】

本記事の情報は2025年8月時点のものです。最新の情報は、お住まいの自治体や厚生労働省の公式サイトで必ずご確認ください。