「体調に波があって、フルタイムで働くのは不安…」

「障害について理解のある職場で、自分のペースで働きたい」

「社会とのつながりを持ちながら、安定した収入も得たい」

このような悩みを抱え、自分らしい働き方を模索している方にとって、就労継続支援A型は力強い選択肢の一つです。

この制度は、障害や難病のある方が雇用契約を結び、最低賃金以上の給料をもらいながら、必要な支援を受けて働ける福祉サービスです。

しかし、2024年度の制度改定により事業所の経営環境が変化するなど、利用を検討する上で知っておくべき最新情報もあります。

この記事では、就労継続支援A型の基本的な仕組みから、リアルな給料の手取り額、具体的な仕事内容、B型や就労移行支援との違い、そして「失敗しない事業所の選び方」まで、2025年現在の最新情報と利用者のリアルな声(事例)を交えながら、どこよりも分かりやすく徹底解説します。あなたの「次の一歩」を全力で応援します。

記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。

読み間違いがありますが、ご容赦ください。

▼安定と成長を掴む!就労継続支援A型、2024年報酬改定後の選び方と成功戦略

- 就労継続支援A型とは?3つのポイントでわかる基本のキ

- 【徹底比較】A型・B型・就労移行支援との違いは?あなたに合うのはどれ?

- 誰が利用できる?対象となる人・利用期間・年齢について

- 気になる給料・収入は?平均月収とリアルな手取り額シミュレーション

- どんな仕事ができる?多様化する仕事内容を具体例で紹介

- 利用者のリアルな声!事例でわかるメリット・デメリット

- 【最重要】2024年度報酬改定の影響とは?事業所の安定性を見極める必要性

- 後悔しない!自分に合ったA型事業所の選び方【実践チェックリスト付き】

- 利用開始までの6ステップ|相談から契約までの流れ

- よくある質問(Q&A)

- 11. まとめ:あなたに合った働き方を見つけよう

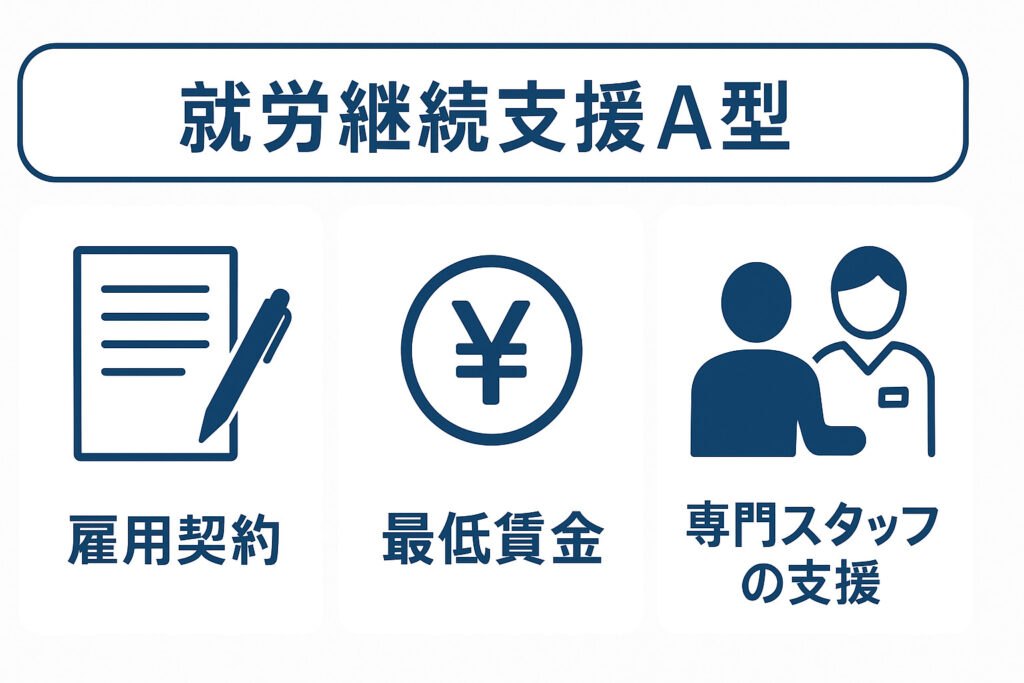

就労継続支援A型とは?3つのポイントでわかる基本のキ

就労継続支援A型は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスです。まずは、最も重要な特徴を3つのポイントに絞って見ていきましょう。

- 雇用契約を結んで働く

最大の特徴は、事業所と利用者が雇用契約を結ぶ点です。これにより労働者としての権利が守られ、責任のある「仕事」として業務に取り組みます。 - 最低賃金以上の給料が保証される

雇用契約を結ぶため、給料は各都道府県が定める最低賃金額以上が保証されます。経済的な基盤を築きながら、安心して働き続けることができます。 - 専門スタッフの支援を受けながら働ける

障害の特性に配慮した環境で、専門スタッフのサポートを受けながら働けます。体調やスキルに応じて勤務時間や仕事内容を調整してもらえるため、無理なく続けられます。

【徹底比較】A型・B型・就労移行支援との違いは?あなたに合うのはどれ?

障害のある方の「働く」を支援するサービスはA型だけではありません。それぞれの違いを理解し、自分に合ったサービスを選ぶことが非常に重要です。

| サービス種別 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 就労移行支援 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 支援がある環境で働く | 自分のペースで働く・訓練する | 一般就労を目指す訓練 |

| 雇用契約 | あり | なし | なし |

| 対価 | 給料(最低賃金以上) | 工賃(成果報酬) | 基本的になし |

| 利用期間 | 定めなし | 定めなし | 原則2年間 |

| 年齢制限 | 原則18歳~65歳未満 | 制限なし | 原則18歳~65歳未満 |

- A型とB型の最大の違いは「雇用契約の有無」

安定収入と責任を伴うA型か、より柔軟な働き方ができるB型かを選びます。 - 「働く」のがA型・B型、「就職の訓練」が就労移行支援

A型・B型が「働くこと」を主目的とするのに対し、就労移行支援は「一般企業へ就職するための学校」とイメージすると分かりやすいでしょう。

『今のスキルですぐに働くのは不安』『まずは体調を整えたい』という場合は、雇用契約を結ばずに訓練に集中できる就労移行支援も検討の余地があります。

誰が利用できる?対象となる人・利用期間・年齢について

原則として、以下の条件を満たす18歳以上65歳未満の方が対象です。

- 年齢: 原則18歳~65歳未満(条件付きで65歳以上も可能)

- 障害: 身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病など

- 手帳: 障害者手帳は必須ではありません(医師の診断書等でも可)

- 就労能力: 雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる方で、具体的には以下のいずれかに該当する方

- 就労移行支援を利用したが、就職に結びつかなかった方

- 特別支援学校卒業後、就職に結びつかなかった方

- 一度企業等で就労経験がある方で、現在は離職している方

利用期間に上限はありませんが、一般的には1年ごとに契約を更新します。

気になる給料・収入は?平均月収とリアルな手取り額シミュレーション

厚生労働省の調査によると、2023年度(令和5年度)の就労継続支援A型における平均月給は86,752円です。これは前年度から上昇しており、継続的な改善傾向が見られます。

【モデルケース】手取り額はこうなる!

A型事業所でも勤務条件によっては社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険への加入義務が発生します。

【月収10万円のモデルケース(東京都、40歳未満、扶養家族なし)】

| 項目 | 金額(目安) |

|---|---|

| 総支給額(月収) | 100,000円 |

| 控除額合計 | 約16,000円 |

| └ 健康保険料 | 約5,000円 |

| └ 厚生年金保険料 | 約9,150円 |

| └ 雇用保険料 | 約600円 |

| └ 所得税 | 約250円 |

| 手取り額(差引支給額) | 約84,000円 |

※上記はあくまで概算例です。実際の金額は事業所の規模、保険組合、個人の状況により大きく異なります。

※障害年金を受給している場合、この手取り額に年金額が加わります。

どんな仕事ができる?多様化する仕事内容を具体例で紹介

近年、仕事内容は非常に多様化しています。あなたの興味や得意なことに合わせて選ぶことができます。

- オフィスワーク系: データ入力、書類作成、電話対応、Webサイト制作・更新、SNS運用サポート

- 製造・軽作業系: 部品組立、検品、梱包、食品製造(パン・お菓子等)、清掃

- サービス業系: カフェ・レストランでの接客・調理補助、介護補助、農作業

- IT・クリエイティブ系: ホームページ制作、動画編集、グラフィックデザイン、ECサイト運営

- 在宅勤務: 通勤が困難な方向けに、データ入力やWeb制作などの在宅ワークを導入する事業所も増えています。

利用者のリアルな声!事例でわかるメリット・デメリット

制度の良い面だけでなく、実際に利用している人が感じるリアルな声を知ることは非常に大切です。

【事例】私が感じたメリット(Aさん・30代・女性・仮名)

以前は一般企業で働いていましたが、精神的な不調で退職。しばらく引きこもりがちでしたが、A型事業所で働き始めて生活が一変しました。

- 安定した収入とやりがい

「毎月決まったお給料がもらえる安心感は大きいです。任された仕事をやり遂げることに、やりがいも感じています。」 - 体調への配慮がある安心感

「支援員さんが常に気にかけてくれて、体調が悪い時は無理せず休ませてもらえます。一般企業では考えられなかった配慮が本当にありがたいです。」 - 同じ境遇の仲間との出会い

「同じような悩みを持つ仲間と話せるだけで、気持ちが楽になります。お互いに励まし合える存在がいるのは心強いです。」 - スキルアップと自信の回復

「PC作業は苦手でしたが、丁寧に教えてもらえたおかげで、今では入力作業を任されるようになりました。少しずつ自信を取り戻せています。」 - 生活リズムが整った

「決まった時間に起きて仕事に行くリズムができたことで、心身ともに健康になりました。」

【本音】知っておくべきデメリット・注意点(Bさん・40代・男性・仮名)

長年B型事業所に通っていましたが、収入を増やしたいと思いA型にステップアップ。良い面も多いですが、知っておくべき点もあります。

- 雇用契約ならではの責任感

「給料をもらう以上、B型の時よりも仕事に対する責任は重いと感じます。体調が悪いからと簡単に休むわけにはいかないプレッシャーはありますね。」 - 給料は一般企業より低い

「最低賃金は保証されていますが、やはり一般企業でフルタイムで働くよりは給料が低く、昇給の機会も限られています。障害年金と合わせて生活を設計する必要があります。」 - 事業所によって環境が大きく違う

「友人が通う別の事業所の話を聞くと、仕事内容や職場の雰囲気が全く違います。特に最近は経営が厳しい事業所の話も聞くので、自分に合う、かつ安定した場所を見つけるまで、いくつか見学することが大事だと感じました。」

※上記は実際の利用者をモデルとした事例です。

【最重要】2024年度報酬改定の影響とは?事業所の安定性を見極める必要性

Bさんの事例にもあったように、現在、事業所選びでは「運営の安定性」が非常に重要な観点になっています。

2024年4月に実施された障害福祉サービス等報酬改定により、就労継続支援A型事業所の評価方法が厳格化されました。簡単に言うと、「利用者に支払う給料以上の利益を事業活動で生み出しているか」が厳しく問われるようになり、基準を満たせない事業所は報酬が減額される仕組みになりました。

この影響で、一部の事業所で経営悪化が懸念され、事業の継続が困難になるケースが報告されているのが現状です。

だからこそ、これから事業所を選ぶ際には、給料や仕事内容だけでなく、その事業所が安定して運営されているかを見極めることが、これまで以上に重要になっています。

後悔しない!自分に合ったA型事業所の選び方【実践チェックリスト付き】

報酬改定の影響も踏まえ、後悔しないための事業所の選び方を解説します。

STEP1: 情報収集

- 市区町村の障害福祉担当窓口: 地域の事業所リストを入手できます。

- 相談支援事業所: 専門の相談員が、あなたに合った事業所を一緒に探してくれます。

- インターネット検索: 「LITALICO仕事ナビ」のような福祉情報サイトを活用しましょう。

STEP2: 見学・体験でチェックすべき項目

気になる事業所が見つかったら、必ず見学を申し込みましょう。

【実践チェックリスト】

仕事内容・環境

- [ ] 仕事内容は自分の興味や特性に合っているか?

- [ ] スキルアップできる環境か?(教えてくれる体制はあるか)

- [ ] 職場の雰囲気は自分に合いそうか?(働いている人の表情は明るいか)

- [ ] 整理整頓や清掃は行き届いているか?

サポート体制・人

- [ ] 支援員の対応は丁寧か?話しやすい雰囲気か?

- [ ] 体調不良時など、困った時の相談・配慮の体制は整っているか?

条件・制度

- [ ] 給料(時給)は最低賃金を上回っているか?

- [ ] 最低賃金減額特例の適用はないか?(念のため確認)

- [ ] 社会保険の適用条件は明確か?

- [ ] 交通費の支給はあるか?

【最重要】運営の安定性に関する質問

- 「事業所の設立はいつですか?」(長く運営しているかは一つの目安)

- 「これまで一般就労へ移行された方はいますか?」(支援の実績を確認)

- 「2024年度の報酬改定で、運営に何か影響はありましたか?」(誠実に答えてくれるか姿勢を見る)

STEP3: 要注意な事業所の特徴

- 説明が曖昧で、給料や労働条件について具体的に答えてくれない

- 見学を急かしたり、質問しづらい雰囲気だったりする

- 職員の入れ替わりが激しい、または利用者が疲弊しているように見える

- 賃金を訓練等給付費(国からの補助金)から支払っている(原則禁止されています)

複数の事業所を比較し、自分にとって最も重要な要素(給料、仕事内容、雰囲気など)を明確にして判断しましょう。

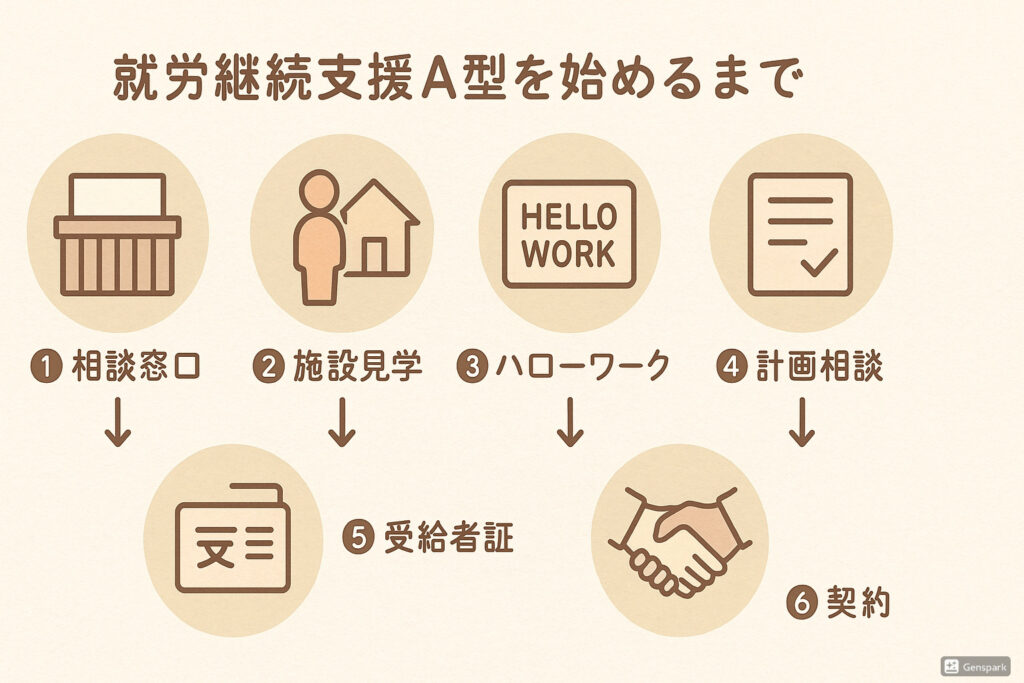

利用開始までの6ステップ|相談から契約までの流れ

- STEP1: 自治体・相談支援事業所への相談

まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業所に「就労継続支援A型を利用したい」と相談します。 - STEP2: 事業所の見学・選考

候補となる事業所を見学し、利用したい場合は面接を受けます。 - STEP3: ハローワークでの手続き(事業所により必要)

多くの事業所では、ハローワークでの求人応募と紹介状の発行が必要です。ただし、事業所や地域によって手続きが異なる場合があります。 - STEP4: サービス等利用計画案の作成

相談支援事業所の相談支援専門員と一緒に、どのような目標でサービスを利用するかの計画案を作成します。 - STEP5: 障害福祉サービス受給者証の申請・交付

市区町村の窓口に計画案などを提出し、サービスの利用を申請します。支給が決定されると、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。 - STEP6: 事業所との契約・利用開始

受給者証を持って事業所へ行き、雇用契約と利用契約を結びます。いよいよ、利用開始です。

よくある質問(Q&A)

- Q障害者手帳がないと利用できませんか?

- A

必ずしも必須ではありません。医師の診断書などで自治体がサービスの必要性を認めれば利用できる場合があります。

- Q一般企業での勤務経験がなくても大丈夫ですか?

- A

はい、問題ありません。これから働く経験を積みたい方のための制度です。

- Q体調に波があり、毎日通勤できるか不安です。

- A

多くの事業所では、週3日勤務や短時間勤務から始めるなど、体調に合わせた調整が可能です。事前に相談しましょう。

- QA型から一般就労を目指せますか?

- A

もちろんです。A型事業所での経験を通じて自信をつけ、一般就労へステップアップする方は多くいます。

- Q利用料はかかりますか?

- A

障害福祉サービスの利用料は、世帯の所得状況によって以下のように設定されています:

- 生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯:月額0円(無料)

- 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満):月額上限9,300円

- その他の世帯:月額上限37,200円

※多くの方が無料または月額上限9,300円で利用されています。

11. まとめ:あなたに合った働き方を見つけよう

今回は、就労継続支援A型について、基本的な仕組みから最新の動向まで詳しく解説しました。

【この記事の重要ポイント】

- A型は雇用契約を結び、最低賃金以上の給料が保証される安定した働き方。

- B型との違いは「雇用契約の有無」、移行支援との違いは「目的(働くか、訓練か)」。

- 仕事内容は多様化しており、自分に合った仕事を選べる可能性がある。

- 2024年度報酬改定の影響により、事業所の「運営の安定性」を見極めることが非常に重要。

- 事業所選びは必ず複数見学し、雰囲気やサポート体制、安定性をしっかり確認することが成功のカギ。

就労継続支援A型は、障害や病気と向き合いながら、社会の一員として働き、収入を得るための有効な手段です。この記事を読んで少しでも興味が湧いたなら、まずは第一歩として、お住まいの自治体の福祉窓口や相談支援事業所に連絡してみてはいかがでしょうか。

あなたらしい働き方を見つける旅を、心から応援しています。

※ 本記事の情報は2025年8月時点のものです。制度の詳細や最新情報については、厚生労働省のホームページや各自治体の障害福祉課にてご確認ください。