一度就労移行支援を利用して就職したものの、残念ながら離職に至ってしまった。

「もう一度、就職を目指したいけど、就労移行支援は2回目も使えるのだろうか…」

「利用期間はリセットされるの?」

そんな不安や疑問を抱えて、次の一歩を踏み出せずにいませんか?

ご安心ください。結論から言うと、就労移行支援は2回目(再利用)も可能です。

この記事では、就労移行支援の2回目の利用を検討しているあなたのために、制度の正しい知識から、利用期間がリセットされる考え方、申請を成功させるための具体的なコツ、そして2回目だからこそ失敗しない事業所の選び方まで、専門的な情報を分かりやすく徹底解説します。

この記事を読めば、あなたの再チャレンジに関する不安は解消され、次こそ納得のいく就職を実現するための道筋が見えてくるはずです。

記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。

読み間違いがありますが、ご容赦ください。

▼就労移行支援2回目も諦めない!再利用を成功させる秘訣と「変化への適応力」

就労移行支援の「2回目利用」に関する3つの誤解と正しい知識

まず、多くの方が抱きがちな2回目の利用に関する誤解を解き、正しい知識を整理しましょう。

- 誤解1:「一度使ったらもう利用できない」

正解:条件を満たせば利用可能です。

法律上、利用回数に制限はありません。大切なのは「なぜもう一度支援が必要なのか」という理由です。 - 誤解2:「利用期間(24ヶ月)は絶対にリセットされない」

正解:リセットされるケースがあります。

新たな課題が生じたと自治体が判断した場合、再度最大24ヶ月の利用が可能になることがあります。 - 誤解3:「申請しても、どうせ認められない」

正解:ポイントを押さえて申請すれば、可能性は十分にあります。

必要な準備と伝え方のコツを知ることが、再利用への鍵となります。

「もう一度挑戦したい」というあなたの気持ちを、制度は決して無下にはしません。正しい知識を身につけ、自信を持って次の一歩に進みましょう。

結論:就労移行支援は2回目(再利用)も可能!根拠と判断基準を解説

改めて明確にお伝えします。就労移行支援の2回目(再利用)は制度上、可能です。

- 法的根拠

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)において、就労移行支援の利用回数を1回に限定するような規定は存在しません。 - 最終判断

サービスの利用を許可する「支給決定」を行うのは、お住まいの市区町村(自治体)です。つまり、あなたの状況を審査し、最終的に利用の可否を判断するのは自治体の担当窓口となります。 - 最重要ポイント

自治体が判断する上で最も重要視するのが、「なぜ、もう一度就労移行支援の利用が必要なのか」という客観的な必要性です。一度目の利用だけでは解決できなかった課題や、就職後に新たに生じた課題があり、その解決のために専門的な支援が不可欠であると認められる必要があります。

ただ「もう一度使いたい」と伝えるのではなく、「こういう理由で、再度の支援が必要なんです」と具体的に説明できるかどうかが、大きな分かれ目となります。

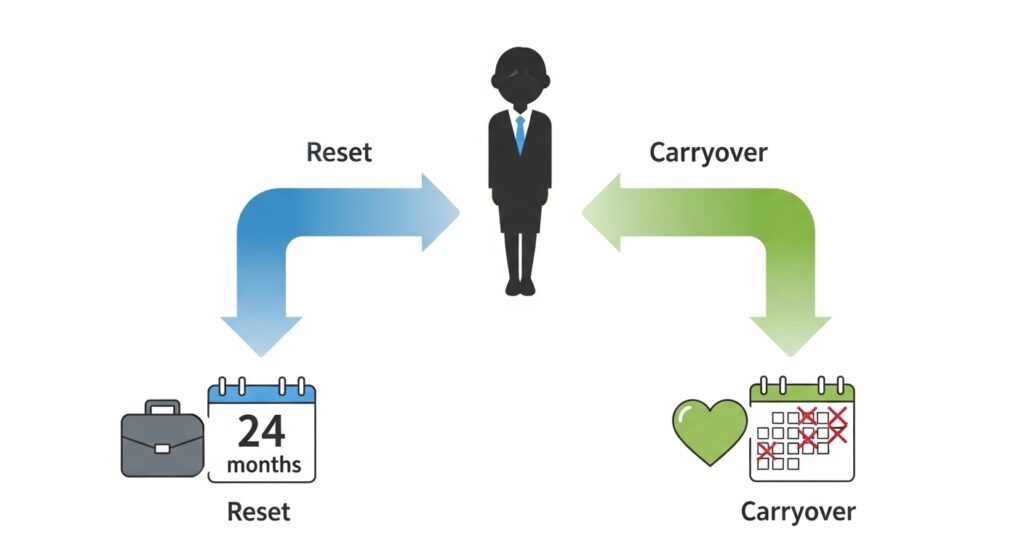

あなたはどっち?利用期間の「リセット」と「引き継ぎ」の考え方

2回目の利用を考える上で、最大の関心事の一つが「利用期間」でしょう。就労移行支援の標準利用期間は原則24ヶ月(2年)ですが、2回目の利用ではこの期間がどう扱われるのでしょうか。これには大きく2つのパターンがあります。

パターン1:利用期間がリセットされ、新たに最大24ヶ月利用できる考え方

最も望ましいのが、利用期間が一度リセットされ、再び最大で24ヶ月間の支援を受けられるケースです。

これは、前回の利用時や就職時に解決した課題とは異なる「新たな課題」が生じ、その課題解決のために支援が必要であると自治体が総合的に判断した場合に適用される考え方です。これには、本人の意思だけではどうしようもなかった「やむを得ない事情」が伴うことが多くあります。

具体的にどのようなケースが認められやすいのか、以下の表にまとめました。

| カテゴリ | 具体例 |

|---|---|

| 会社都合 | 会社の倒産、経営不振による事業所の閉鎖、業績悪化による解雇(リストラ)など |

| 職場環境 | パワハラ、セクハラ、いじめなど、相談しても改善されず、心身の安全が脅かされた場合や、合理的配慮を求めても得られなかった場合 |

| 業務内容 | 入社後に想定と全く異なる業務へ配置転換され、自身のスキルや特性では対応が困難になった。または、会社のDX化などにより、新たなスキル習得が必須になった場合 |

| 心身の変化 | 病状や障害特性が変化・悪化し、一度目の就職時に想定していなかった課題が生じ、改めて専門的な支援が必要になった場合(医師の意見書があるとより明確) |

パターン2:前回の利用期間が引き継がれる(残日数のみ利用できる)考え方

一方で、利用期間がリセットされず、前回の利用期間の「残り」しか使えないケースもあります。

例えば、前回の利用期間が18ヶ月だった場合、残りの6ヶ月分のみ利用できる、という形です。これは、主に以下のような場合に該当します。

- 前回の利用期間が24ヶ月に満たず、まだ利用可能な日数が残っている。

- 離職理由が「人間関係が合わなかった」「仕事が面白くなかった」といった自己都合と判断され、「やむを得ない事情」や「新たな課題の発生」とは認められにくい。

ただし、これも自治体の判断によります。自己都合退職であっても、その背景に障害特性が関係しているなど、丁寧に説明することで状況が変わる可能性もあります。諦めずにまずは相談することが大切です。

【完全ガイド】2回目の就労移行支援を利用するまでの5ステップと申請のコツ

では、実際に2回目の利用を申請する場合、どのような流れで進むのでしょうか。ここでは、一般的な5つのステップと、申請を成功に導くための重要なコツを解説します。

- ステップ1:市区町村の「障害福祉課」窓口で相談する

- まずは、お住まいの自治体の担当窓口(名称は「障がい福祉課」「福祉課」など様々)へ行き、「就労移行支援の2回目の利用を検討している」と相談します。ここがすべてのスタート地点です。

- ステップ2:気になる就労移行支援事業所の見学・体験利用

- 自治体への相談と並行して、2回目に利用したいと思う事業所を探し、見学や体験利用をしましょう。実際に利用したい事業所が決まっていると、後の計画も立てやすくなります。

- ステップ3:相談支援事業所で「サービス等利用計画(案)」を作成

- 指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に、2回目の利用に向けた「サービス等利用計画(案)」を作成してもらいます。ここで、なぜ再利用が必要なのかを専門家の視点から計画書に落とし込んでもらいます。

- ステップ4:市区町村へ支給申請・担当者によるヒアリング

- 必要書類とサービス等利用計画(案)を自治体窓口に提出し、支給申請を行います。後日、自治体の担当者によるヒアリング(面談)が行われ、利用の必要性について詳しく確認されます。

- ステップ5:支給決定!「障害福祉サービス受給者証」の交付

- ヒアリングの内容などを基に審査が行われ、利用の必要性が認められると支給が決定します。後日、「障害福祉サービス受給者証」が交付され、晴れて2回目の利用がスタートできます。

申請を成功に導く!「必要性」を具体的に伝える3つのコツ

ステップ4のヒアリングが、支給決定の最大の山場です。ここで「なぜ必要か」をしっかり伝えるために、以下の3つのコツを意識して準備しましょう。

- コツ1:前回の利用の「成果」と「残った課題」を言語化する

- 「前回の利用で、ビジネスマナーやPCスキルは身につきました。そのおかげで就職もできました」という成果と、「しかし、ストレスへの対処法や、職場での円滑なコミュニケーションについては課題が残っていました」というように、成果と課題をセットで具体的に伝えましょう。

- コツ2:離職理由と「今回解決したい新たな課題」を結びつける

- 「その結果、職場で予期せぬトラブルがあった際、うまく対処できずに体調を崩してしまい、離職に至りました。この経験から、今回はストレスコントロールと対人スキルを重点的に訓練し、安定して働き続けられる土台を作りたいと考えています」と、過去の経験と未来の目標を繋げて説明します。

- コツ3:医師の意見書など「第三者の客観的な意見」を用意する

- もし、心身の変化が離職の理由であれば、主治医に意見書を書いてもらうと、説明の客観性と説得力が格段に増します。また、相談支援専門員にもヒアリングへの同席を依頼できないか相談してみましょう。

2回目だからこそ失敗しない!就労移行支援事業所の選び方 4つの視点

2回目の利用では、事業所選びも一度目とは違った視点が求められます。前回の経験を活かし、次こそ長期就労に繋げるための事業所選びのポイントを4つご紹介します。

- 視点1:「就職後の定着支援」の実績は豊富か?

- 就職はゴールではなくスタートです。就職後に悩みや壁にぶつかった際、定期的な面談や職場訪問などで手厚くサポートしてくれるか。「定着率」などの具体的な実績データを確認しましょう。

- 視点2:あなたの「離職理由」にアプローチできるプログラムがあるか?

- もし前回の離職理由が対人関係ならコミュニケーション訓練が充実しているか、ストレス管理が課題なら自己分析やアンガーマネジメントのプログラムがあるかなど、あなたの課題を直接解決できるプログラムを持つ事業所を選びましょう。

- 視点3:キャリアの選択肢を広げる「多様な就職実績」があるか?

- 特定の職種や業界に偏らず、事務、IT、福祉、軽作業など、幅広い就職実績がある事業所は、それだけ多様なノウハウと企業連携を持っています。あなたの新たな可能性を引き出してくれるかもしれません。

- 視点4:「本音を話せる」スタッフとの相性は良いか?(体験利用で要確認)

- 制度やプログラム以上に大切なのが、スタッフとの相性です。あなたの悩みや不安を安心して話せるか、信頼できるか。必ず体験利用に参加し、複数のスタッフと話して、事業所の「人」や「雰囲気」を肌で感じてください。

就労移行支援の2回目利用に関するよくある質問(Q&A)

最後に、2回目の利用に関してよく寄せられる質問にお答えします。

- Q3回目の利用は可能ですか?

- A

可能です。法律上の回数制限はないため、2回目と同様に「利用の必要性」が自治体に認められれば、3回目以降の利用も可能です。ただし、回数を重ねるごとに、その必要性をより具体的に説明することが求められる傾向にあります。

- Q申請が認められなかったら、もう打つ手はないですか?

- A

諦めるのはまだ早いです。まずは不承認となった理由を自治体に確認しましょう。理由によっては、書類を整えて再申請できる場合があります。また、就労継続支援A型/B型、地域障害者職業センター、ハローワークの専門援助部門など、他にも利用できる支援サービスはたくさんあります。

- Q以前とは違う事業所を利用しないといけませんか?

- A

必ずしもその必要はありません。同じ事業所でも、新たな課題解決に適したプログラムがあれば再度利用することは可能です。しかし、心機一転、違う環境で学びたい、別の事業所の強みに魅力を感じるということであれば、新しい事業所を選ぶのも良い選択です。

- Q利用料金は変わりますか?

- A

利用料金の算定方法は1回目と変わりません。前年の世帯所得に応じて自己負担額が決定します。厚生労働省の調査では、利用者全体の9割以上が自己負担なく無料で利用していますので、多くの方は料金を気にせず利用できるでしょう。(※最新の情報は自治体の窓口や事業所にご確認ください)

まとめ:正しい知識と準備を武器に、あなたの再チャレンジを成功させよう

今回は、就労移行支援の2回目の利用について、期間のリセット条件から申請のコツ、事業所選びまで詳しく解説しました。

重要なポイントは、「2回目の利用は可能であり、諦める必要はない」ということ。そして、その鍵は「なぜもう一度支援が必要なのか」を、過去の経験を踏まえて具体的に説明することにあります。

一度離職を経験すると、自信を失い、次の一歩を踏み出すのが怖くなるかもしれません。しかし、その経験は決して無駄ではありません。なぜなら、あなたには「何が課題だったのか」を誰よりも理解しているという強みがあるからです。

この記事で得た知識を武器に、まずは自治体の窓口や、気になる就労移行支援事業所に相談してみてください。あなたの再チャレンジを応援し、伴走してくれるサポーターは必ずいます。あなたの新しいスタートを心から応援しています。

【免責事項】

本記事の情報は2025年8月時点のものです。最新の情報は、お住まいの自治体や厚生労働省の公式サイトで必ずご確認ください。