「障害者総合支援法」という言葉、耳にしたことはありますか?

障害のある方やそのご家族にとって、地域で安心して自分らしく暮らしていくために、とても大切な法律です。しかし、「名前は聞くけど、内容はよく知らない」「手続きが複雑そう…」と感じている方も多いのではないでしょうか。

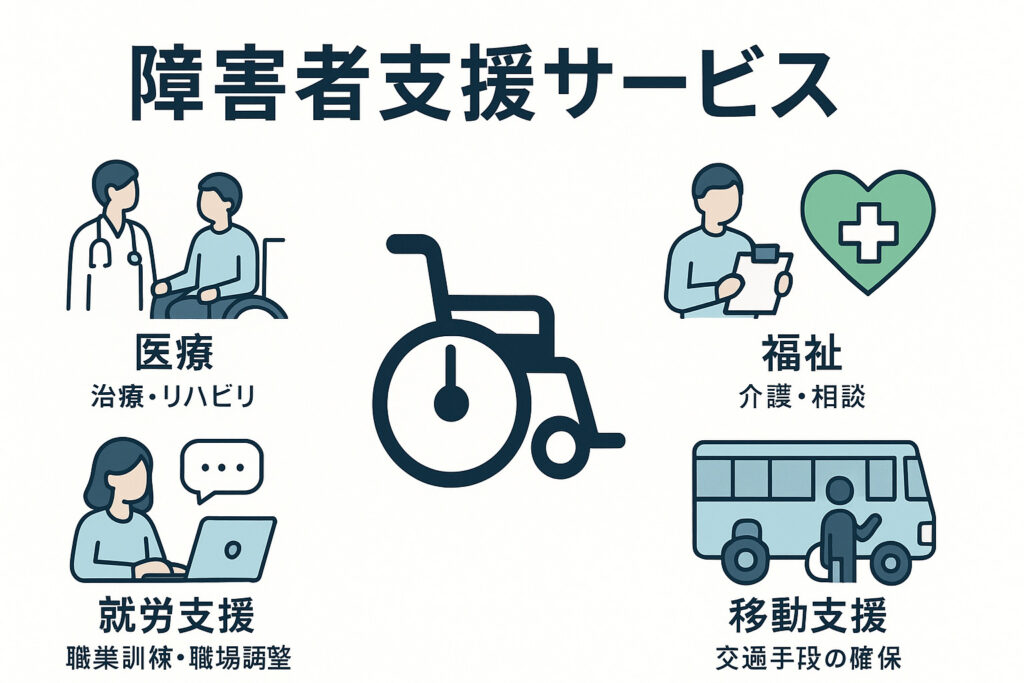

この記事では、そんな障害者総合支援法について、法律の目的から対象者、具体的なサービス内容、申請手続き、費用、そして知っておくべき課題まで、表を使いながらわかりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、複雑に見えた制度がスッキリと理解でき、あなたやあなたの大切な人が、必要な支援につながるための第一歩を踏み出せるはずです。

記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。

読み間違いがありますが、ご容赦ください。

▼ 2024年改正!障害者総合支援法で変わる暮らしと働き方〜難病・発達障害も対象?就労選択支援とは?

障害者総合支援法とは

正式名称と基本概念

障害者総合支援法の正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」です。2013年4月1日に施行され、それまでの「障害者自立支援法」を改正・発展させた法律として位置づけられています。

法律の目的

障害者総合支援法は、以下の目的を掲げています:

- 基本的人権の尊重: 障害者・障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営めるよう支援

- 共生社会の実現: 障害の有無に関わらず、相互に人格と個性を尊重し合える地域社会の構築

- 社会参加の促進: 必要な障害福祉サービス等を総合的に提供し、福祉の増進を図る

基本理念

障害者総合支援法では、次の6つの基本理念を定めています:

- 個人の尊重: 障害者も他の国民同様に個人として尊重される

- 共生社会: 障害の有無に関係なく相互に人格と個性を尊重し合える社会の実現

- 身近な場所での支援: 可能な限り身近な場所で必要な支援を受けられること

- 社会参加機会の確保: 社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会の確保

- 地域生活の選択: どこで誰と住むかについての選択の機会が確保されること

- 社会的障壁の除去: 社会生活上の障壁の除去に資すること

対象者について

対象となる障害者・障害児

障害者総合支援法の対象者は以下のとおりです:

18歳以上の障害者

- 身体障害者(身体障害者手帳所持者)

- 知的障害者(療育手帳所持者)

- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者、発達障害者を含む)

- 難病等患者(2024年4月時点では369疾病、2025年4月からは376疾病に拡大予定)

18歳未満の障害児

- 身体、知的、精神(発達障害を含む)に障害のある児童

- 難病等の児童

難病等の対象疾病

2024年4月時点では369疾病が対象となっており、2025年4月からは376疾病に拡大予定です。主な疾病例として:

- がん関連疾患(白血病、悪性リンパ腫等)

- 神経・筋疾患(パーキンソン病、ALS等)

- 免疫系疾患(関節リウマチ、全身性エリテマトーデス等)

- 代謝系疾患(糖尿病合併症等)

最新の対象疾病については、厚生労働省のホームページで定期的に確認してください。

サービス体系の全体像

障害者総合支援法に基づくサービスは、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つに分かれています。

自立支援給付

介護給付

日常生活に介護が必要な方を対象としたサービス:

| サービス名 | 内容 | 主な対象者 |

|---|---|---|

| 居宅介護 | 自宅でのヘルパーサービス | 重度の身体・知的・精神障害者 |

| 重度訪問介護 | 長時間の見守り・介護 | 重度の障害により常時介護が必要な方 |

| 同行援護 | 視覚障害者の外出支援 | 視覚障害者 |

| 行動援護 | 知的・精神障害者の外出支援 | 行動上著しい困難を有する方 |

| 短期入所 | 短期間の施設利用(ショートステイ) | 介護者の疾病等で一時的に介護困難な場合 |

| 生活介護 | 日中活動支援 | 常時介護が必要で50歳未満は障害支援区分3以上 |

| 施設入所支援 | 夜間等の介護・住まいの場 | 障害支援区分4以上(50歳以上は区分3以上) |

訓練等給付

自立した生活や社会参加を目指す方を対象としたサービス:

| サービス名 | 内容 | 利用期間 |

|---|---|---|

| 自立訓練(機能訓練) | 身体機能・生活能力の向上 | 原則18か月(最大36か月) |

| 自立訓練(生活訓練) | 生活能力の向上 | 原則24か月(最大36か月) |

| 就労移行支援 | 一般企業等への就職支援 | 原則24か月 |

| 就労継続支援A型 | 雇用契約に基づく就労支援 | 期間制限なし |

| 就労継続支援B型 | 雇用契約によらない就労支援 | 期間制限なし |

| 就労定着支援 | 就職後の職場定着支援 | 最大36か月 |

| 共同生活援助(グループホーム) | 共同生活における相談・日常生活支援 | 期間制限なし |

相談支援

| サービス名 | 内容 |

|---|---|

| 計画相談支援 | サービス等利用計画の作成・見直し |

| 地域移行支援 | 施設・病院からの地域生活移行支援 |

| 地域定着支援 | 地域生活の継続支援 |

自立支援医療

| 種類 | 対象 |

|---|---|

| 更生医療 | 18歳以上の身体障害者の機能回復医療 |

| 育成医療 | 18歳未満の身体障害児の機能回復医療 |

| 精神通院医療 | 精神疾患の通院医療 |

地域生活支援事業

市町村や都道府県が地域の実情に応じて実施するサービス:

市町村事業(必須事業)

- 理解促進研修・啓発事業

- 自発的活動支援事業

- 相談支援事業

- 成年後見制度利用支援事業

- 意思疎通支援事業

- 日常生活用具給付等事業

- 移動支援事業

- 地域活動支援センター事業

都道府県事業

- 専門性の高い相談支援事業

- 広域支援事業

- 人材育成事業

- 普及啓発事業

2024年改正の6つのポイント

2024年4月に施行された改正では、以下の6つの柱で大幅な制度改善が図られました。この改正は2022年12月10日に成立し、同月16日に公布されました。

1. 障害者等の地域生活の支援体制の充実

グループホームの支援内容の明確化

改正のポイント

- 一人暮らし等を希望する利用者への支援

- グループホーム退居後の相談支援

- 地域生活への移行支援の強化

具体的な支援内容

- 一人暮らしに必要なスキル習得支援

- 退居前の体験的一人暮らし

- 退居後の定期的な見守り・相談

基幹相談支援センターの機能強化

市町村における相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センターの設置が努力義務化されました。

2. 障害者の就労支援および障害者雇用の質の向上の推進

就労選択支援の創設

新サービスの概要

- 障害者本人の就労能力や適性を評価

- 職業選択に関するアセスメント実施

- 適切な就労先・働き方の提案

対象者

- 就労移行支援等の利用を希望する方

- 就労継続支援の利用を検討している方

- ハローワーク等で職業相談を受ける方

雇用率算定の見直し

改正内容

- 週所定労働時間10時間以上20時間未満の精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者も雇用率算定対象に

- 0.5人としてカウント

- 特例給付金は廃止

調整金・報奨金制度の見直し

一定数を超える障害者雇用に対する調整金の支給額調整が実施されました。

3. 精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備

医療保護入院の要件見直し

改正内容

- 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合の市町村長同意による入院が可能

- 適切な医療提供機会の確保

入院者訪問支援事業の創設

精神科病院入院者の体験・気持ちを聴き、必要な情報提供を行う事業が新設されました。

4. 難病患者等に対する適切な医療の充実および療養生活支援の強化

医療費助成の助成開始日前倒し

改正内容

- 申請日を助成開始日とする(従来は認定日)

- 療養生活の経済的負担軽減

登録証の発行

メリット

- サービスの円滑な利用促進

- データ登録の効率化

- 関係機関との連携強化

5. 障害者・難病等についてのデータベースに関する規定の整備

第三者提供の仕組み整備

対象データベース

- 障害DB(障害者データベース)

- 難病DB(難病データベース)

- 小慢DB(小児慢性特定疾病データベース)

活用目的

- 福祉サービスの質向上

- 療養生活の改善

- 政策立案・研究での活用

6. その他の改正事項

障害児支援の充実

児童発達支援の類型一元化

- 福祉型と医療型の一元化

- 障害種別にかかわらない支援体制

市町村の意見申出制度

都道府県知事による事業者指定時に、市町村長が意見を申し出る仕組みが創設されました。

利用の流れと申請方法

基本的な利用の流れ

ステップ1:相談・申請(窓口は市区町村)

まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業所に相談します。利用したいサービスが決まったら、窓口に申請書類を提出します。

ステップ2:障害支援区分の認定調査

介護給付などのサービスを希望する場合、どのくらいの支援が必要かを判断するための「障害支援区分」の認定調査が行われます。

調査員が自宅などを訪問し、心身の状況について80項目の聞き取り調査を行います。その後、医師の意見書なども参考に、市区町村の審査会で区分が決定されます。区分は1?6まであり、数字が大きいほど支援の必要性が高いことを示します。

ステップ3:サービス等利用計画案の作成・提出

指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、ご本人の意向や生活の状況を聞き取り、どのようなサービスを、どのくらい利用するかを盛り込んだ「サービス等利用計画案」を作成します。これはご自身で作成することも可能です(セルフプラン)。

ステップ4:支給決定・受給者証の交付

市区町村は、認定された障害支援区分やサービス等利用計画案をもとに、サービスの支給量などを決定し、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。ここには、利用できるサービスの種類や量、利用者負担の上限額などが記載されています。

ステップ5:サービス事業者との契約・利用開始

受給者証が届いたら、利用したいサービスを提供している事業者を選び、契約を結びます。契約後、いよいよサービスの利用がスタートします。

申請に必要な書類

共通書類

- サービス利用申請書

- 障害者手帳または医師の診断書

- 本人確認書類

- 印鑑

介護給付申請時の追加書類

- 障害支援区分認定申請書

- 医師意見書

相談窓口

市町村窓口

- 各市町村の障害福祉担当課

- 地域包括支援センター

その他の相談機関

- 基幹相談支援センター

- 指定特定相談支援事業者

- 障害者相談支援事業者

利用料金・自己負担について

基本的な負担構造

障害福祉サービスの利用料は、定率負担(原則1割)+実費負担の仕組みになっています。ただし、所得に応じた負担上限月額が設定されており、月額上限を超える負担は発生しません。

負担上限月額

| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |

|---|---|---|

| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |

| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |

| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |

注意事項

- 入所施設・グループホーム利用者で20歳以上の場合は、所得に関わらず「一般2」区分

- 障害児の場合は、世帯の範囲が保護者等

実費負担

サービス利用料以外に以下の実費負担があります:

入所施設

- 食費

- 光熱水費

- 日用品費

- 負担上限:53,500円/月

通所施設

- 食費

- 創作活動費等

医療型サービス

- 医療費(健康保険適用)

軽減措置

入所施設の場合

- 市町村民税非課税世帯は手元に最低25,000円確保

- 預貯金等が一定額以下の場合の減免措置

障害児の場合

- 実費負担上限:50,000円/月

- 「地域で子どもを育てるために通常必要な費用」の考え方

就労支援サービスの詳細

就労移行支援

サービス内容

- 職業準備訓練

- 職場実習

- 就職活動支援

- 職場定着支援

利用期間: 原則24か月(最大36か月)

対象者

- 一般企業等での就労を希望する方

- 65歳未満

- 就労経験がある方は、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方

就労継続支援A型(雇用型)

サービス内容

- 雇用契約に基づく就労機会の提供

- 生産活動の機会の提供

- 就労に必要な知識・能力の向上訓練

特徴

- 最低賃金の保障

- 労働基準法の適用

- 雇用保険・社会保険の加入

対象者

- 就労移行支援を利用したが一般企業等での雇用に結びつかなかった方

- 特別支援学校卒業者で就職活動を行ったが雇用に結びつかなかった方

就労継続支援B型(非雇用型)

サービス内容

- 生産活動の機会の提供

- 就労に必要な知識・能力の向上訓練

- 工賃の支払い

特徴

- 雇用契約なし

- 個人のペースでの作業

- 平均工賃:約17,000円/月(2022年度実績:17,031円)

対象者

- 就労経験があるが年齢・体力面で一般企業での就労が困難な方

- 就労移行支援を利用したが雇用に結びつかなかった方

- 50歳に達している方、障害基礎年金1級受給者

就労定着支援(2018年新設)

サービス内容

- 就労に伴う生活面の課題対応

- 職場との連絡調整

- 職場外での余暇活動支援

利用期間: 最大36か月

対象者: 就労移行支援等の利用を経て一般就労した方

就労選択支援(2025年中施行予定)

サービス内容

- 就労アセスメントの実施

- 本人の能力・適性・希望の把握

- 適切な就労先・働き方の提案

実施予定: 公布後3年以内(2025年中の施行予定)

今後の展望と課題

地域共生社会の実現に向けて

2024年の改正により、障害者総合支援法は地域共生社会の実現により近づく制度設計となりました。しかし、以下の課題も残されています:

人材確保・育成

- 専門性の高い支援者の不足

- 研修制度の充実

- 処遇改善の継続

地域格差の解消

- 都市部と地方の格差

- 事業者の確保

- 交通アクセスの改善

制度の持続可能性

- 財源の確保

- 効率的なサービス提供

- データ活用による質向上

デジタル化の推進

ICT活用の拡大

- オンライン相談の普及

- デジタル申請の導入

- 情報共有システムの構築

AI・ロボット技術の活用

- 支援機器の開発

- 個別ニーズの分析

- 効率的なマッチング

関係制度との連携強化

介護保険制度との連携

- 65歳到達時のサービス移行

- シームレスな支援の提供

教育・就労制度との連携

- 特別支援教育からの移行

- 企業との連携強化

- キャリア形成支援

まとめ

障害者総合支援法は、障害のある方が地域で自分らしく生活するための重要な制度です。2024年の改正により、より個人のニーズに応じた柔軟な支援が可能になりました。

重要なポイント

- 身体・知的・精神障害、難病等が幅広く対象

- 自立支援給付と地域生活支援事業の2本柱

- 2024年改正で地域生活・就労支援が大幅強化

- 利用料は所得に応じた上限額設定で安心

利用を検討している方へ

まずは市町村の障害福祉担当窓口や基幹相談支援センターに相談することから始めましょう。専門的な相談支援を受けることで、最適なサービス利用計画を立てることができます。

最新情報の確認について

制度は定期的に見直されるため、最新の情報は厚生労働省のホームページや各市町村の公式サイトで確認することをお勧めします。特に対象疾病数や工賃実績などの数値情報は年度ごとに更新されますので、利用検討時には最新情報をご確認ください。

障害者総合支援法を通じて、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現を目指しましょう。