「ADHDの人は、顔つきや見た目に特徴があるの?」「もしかして、うちの子はADHDかもしれない…」

インターネットやSNSで、ADHDと外見を結びつける情報を見て、こんな疑問や不安を感じていませんか?大切なことなので、最初にお伝えします。

ADHD(注意欠如多動症)が見た目や顔つきで判断できるという話に、科学的な根拠はありません。 この記事では、なぜそのような誤解が生まれるのか、そしてADHDを正しく理解するために本当に注目すべき点は何なのかを、専門家の視点から詳しく解説します。

見た目という不確かな情報に惑わされず、正しい知識を得ることが、ご自身や大切な人の「生きやすさ」につながる第一歩です。

▼記事を読むのが面倒な人のためにAI解説動画を作りました。読み間違いはご容赦くださいませ。

結論:ADHDは見た目や顔つきでは判断できません

まず、最も重要な結論からお伝えします。ADHDかどうかを、顔つき、目つき、体格といった外見的特徴だけで判断することは不可能です。

「ADHDの人の顔つき」に科学的根拠はない

「ADHDの人は目がぱっちりしている」「彫りが深い」といった情報を見かけることがありますが、これらは医学的・科学的に全く証明されていません。ADHDは、脳の機能的な偏りによって生じる発達障害の一種であり、その特性が特定の顔つきとして現れることはありません。

もし、ADHDのある人に共通の見た目があるとしたら、それは診断基準の一つになっているはずです。しかし、世界的な診断基準であるアメリカ精神医学会の『DSM-5-TR』やWHOの『ICD-11』にも、外見に関する記述は一切含まれていません。

なぜ「見た目でわかる」という誤解が広まったのか?

では、なぜ科学的根拠がないにもかかわらず、「見た目でわかる」といった誤解が広まってしまうのでしょうか。これにはいくつかの理由が考えられます。

- 情報の単純化:

人は複雑な物事を単純化して理解しようとする傾向があります。ADHDという複雑な障害を「こういう顔つきの人」と単純化することで、分かった気になってしまうのです。 - 後付けの理由:

ある人の行動を見て「あの人はADHDかもしれない」と思った後で、その人の外見的特徴を「ADHDだからだ」と無意識に結びつけてしまうケースです。 - メディアの影響:

映画やドラマなどで描かれる特定のキャラクターのイメージが、「ADHDの人はこうだ」という固定観念(ステレオタイプ)を植え付けてしまうこともあります。

これらの誤解は、時に深刻な偏見や差別につながる危険性をはらんでいます。

見た目で判断することの危険性とリスク

根拠なく見た目で人を判断することは、多くの問題を引き起こします。

- 当事者を傷つける:

「ADHDっぽい顔だね」といった無神経な一言は、言われた本人を深く傷つけ、劣等感を抱かせる原因になります。 - 必要な支援の機会を奪う:

見た目の印象だけで「この子は落ち着きがないだけ」と判断し、特性に合った支援の機会を逃してしまう可能性があります。 - 誤ったレッテル貼り:

ADHDでない人を「ADHDだ」と決めつけたり、逆にADHDの特性に悩んでいる人を見過ごしたりすることにつながります。

ADHDの理解は、このような外見的特徴からではなく、その人の行動や内面的な困りごとに目を向けることから始まります。

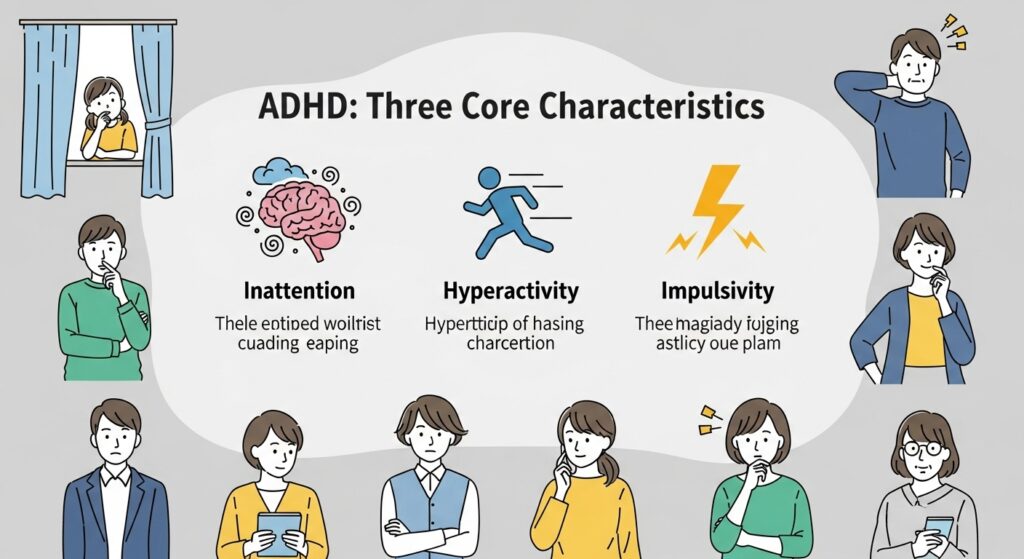

見た目ではなく「3つの行動特性」に注目する

ADHDを理解する上で重要なのは、外見ではなく、その中核となる「不注意」「多動性」「衝動性」という3つの行動特性です。これらの特性が、日常生活や社会生活において、様々な困難さを引き起こすことがあります。

| 特性 | 主な特徴 | 具体的な行動例 |

|---|---|---|

| 不注意 | 集中力を持続させたり、注意を適切に向けたりすることが難しい。 | ・うっかりミスが多い ・忘れ物や失くし物が多い ・話を聞いていないように見える ・物事を順序立てて行うのが苦手 |

| 多動性 | 状況にそぐわないレベルで、落ち着きなく体を動かしてしまう。 | ・授業中などに座っていられない ・手足をそわそわ動かす ・おしゃべりが止まらない ・静かに待つことが苦手 |

| 衝動性 | 行動や感情をコントロールし、考えるより先に行動してしまう。 | ・思ったことをすぐに口に出す ・順番を待てない、割り込んでしまう ・危険な行動を衝動的にとることがある ・感情の起伏が激しい |

これらの特性の現れ方には個人差があり、年齢や環境によっても変化します。また、3つのうち特定の特性が強く出るタイプ(不注意優勢型、多動・衝動性優勢型、混合型)に分かれます。

【年代別】ADHDのサインとして見られる具体的な行動例

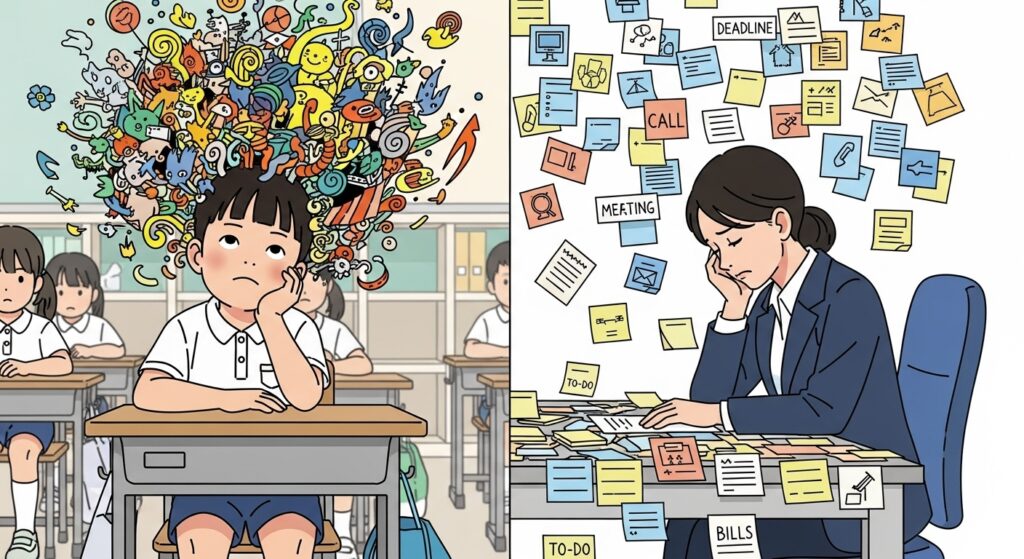

「不注意」「多動性」「衝動性」といった特性は、年代によって現れ方が異なります。ここでは、子供と大人に分けて、日常生活で見られる具体的なサインを解説します。

子供(幼児期・学童期)に見られるサイン

子供の場合、特に集団生活が始まる幼稚園や小学校で、その特性が目立ちやすくなります。

| 具体的な行動例 | 背景にあるADHD特性 |

|---|---|

| 忘れ物や失くし物が極端に多い | 不注意 |

| 先生の話を最後まで聞けず、違うことを始めてしまう | 不注意・多動性 |

| 授業中に席を立って歩き回ってしまう | 多動性 |

| 友達との会話に割り込んで一方的に話してしまう | 衝動性・多動性 |

| 順番を守れず、すぐに手を出してしまう | 衝動性 |

| 宿題や課題をやり遂げることができず、途中で諦めてしまう | 不注意 |

| 危険を考えず、高いところに登ったり飛び出したりする | 衝動性 |

もちろん、これらの行動はどんな子供にも見られることです。しかし、その頻度が非常に高く、本人が困っていたり、日常生活に大きな支障をきたしたりしている場合は、専門家への相談を検討するサインかもしれません。

大人(思春期以降)に見られるサイン

大人のADHDは、子供の頃のような目立った多動性が減る一方で、「不注意」や「衝動性」による困りごとが中心になることが多いです。

| 具体的な行動例 | 背景にあるADHD特性 |

|---|---|

| 仕事でケアレスミスを連発し、信用を失ってしまう | 不注意 |

| 会議中、他のことを考えてしまい内容が頭に入らない | 不注意 |

| 部屋やデスクの上が常に散らかっている(片付けられない) | 不注意 |

| 約束や締め切りを忘れてしまう、遅刻が多い | 不注意 |

| 思ったことをすぐ口にしてしまい、人間関係でトラブルになる | 衝動性 |

| 衝動買いが多く、金銭管理が苦手 | 衝動性 |

| 貧乏ゆすりなど、無意識の動きが止められない | 多動性 |

大人の場合、これらの困難を「自分の努力不足だ」「性格の問題だ」と思い込み、一人で抱え込んでいるケースが少なくありません。しかし、それは本人の努力や性格の問題ではなく、脳の特性によるものである可能性を理解することが重要です。

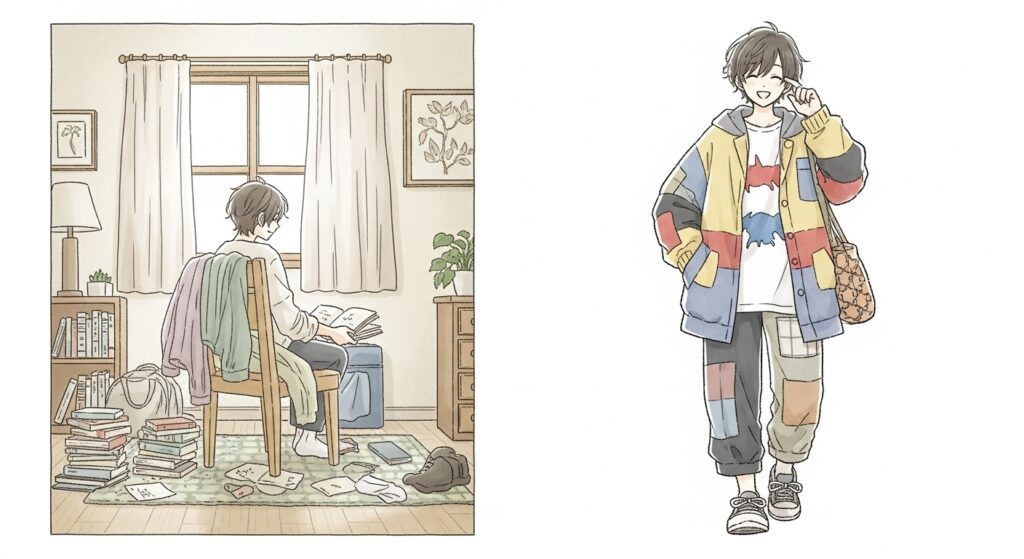

ADHDの特性が「身だしなみ」や「雰囲気」に表れることはある?

「見た目では判断できない」と前述しましたが、ADHDの特性が間接的にその人の服装や持ち物といった「雰囲気」に影響を与える可能性はあります。ただし、これもあくまで傾向の一つであり、すべての人に当てはまるわけではありません。

服装や髪型に無頓着に見えることがある理由

- 興味の偏り:

自分の好きなことには過集中する一方で、興味のないこと(身だしなみを整えるなど)への関心が極端に薄いことがある。 - 感覚過敏/鈍麻:

服のタグや素材のチクチク感が耐えられなかったり、逆に汚れていても気にならなかったりすることがある。 - 時間管理の苦手さ:

朝、時間に追われてしまい、身だしなみまで気が回らない。

片付けが苦手で持ち物が整理されていない

- 計画性の困難:

どこから手をつけていいか分からず、整理整頓を計画的に進められない。 - 注意の持続困難:

片付けを始めても、途中で他のものに気を取られてしまい、中断してしまう。 - ワーキングメモリの弱さ:

「これをあそこにしまおう」と考えても、すぐに忘れてしまう。

これらの結果として、「だらしない人」「がさつな人」といった誤解を受けてしまうことがありますが、それは本人の特性による困難さの表れかもしれません。しかし、逆におしゃれで整理整頓が得意なADHD当事者もたくさんいます。雰囲気だけでADHDを判断することは、顔つきで判断するのと同じくらい危険なことだと覚えておきましょう。

「もしかして?」と思ったら。一人で抱え込まず専門家へ相談を

もし、あなた自身やあなたの大切な人がADHDの特性に当てはまり、日常生活で困難を感じているのであれば、一人で悩まずに専門機関に相談することが大切です。

相談・受診できる専門機関

- 子供の場合:

- 児童精神科

- 小児神経科

- 地域の発達障害者支援センター

- 市区町村の子育て支援窓口や保健センター

- 大人の場合:

- 精神科

- 心療内科

- 発達障害者支援センター

- 障害者就業・生活支援センター

診断までの基本的な流れ

- 予約: 専門の医療機関に電話し、診察の予約をします。

- 問診: 医師が、現在の困りごとや、子供の頃からの様子について詳しく聞き取ります。

- 心理検査: 必要に応じて、知能検査や注意機能検査などを行います。

- 診断: 問診や検査の結果、国際的な診断基準(DSM-5-TRなど)に基づいて総合的に診断されます。

相談する際に準備しておくと良いこと

- 困りごとのメモ: いつから、どんなことで困っているかを具体的に書き出しておく。

- 子供の頃の様子がわかるもの: 母子手帳や、小学校の通知表(所見欄など)があれば持参すると役立ちます。

- 客観的な情報: 可能であれば、家族やパートナーに普段の様子を聞いておく。

これらの準備をしておくことで、医師に状況が伝わりやすくなり、スムーズな診察につながります。

まとめ:ADHDの正しい理解が、本人と周囲の生きやすさにつながる

この記事では、「ADHDは見た目でわかるのか」という疑問にお答えしてきました。

重要なポイント

- ADHDは、顔つきや目つきなどの外見では絶対に判断できません。

- 注目すべきは「不注意」「多動性」「衝動性」という3つの行動特性です。

- 特性の現れ方は年代や個人によって様々で、日常生活での困りごとに目を向けることが大切です。

- 「もしかして?」と感じたら、一人で抱え込まず専門機関に相談してください。

ADHDに関する誤った情報や偏見は、当事者やその家族を深く傷つけ、孤立させてしまいます。見た目という不確かな情報で判断するのではなく、その人の行動の背景にある特性を正しく理解しようと努めること。それが、誰もが過ごしやすい社会を作るための第一歩となるはずです。

【免責事項】

この記事はADHDに関する情報提供を目的としており、自己診断を促すものではありません。医学的な診断や治療については、必ず専門の医療機関にご相談ください。また、支援制度に関する最新かつ正確な情報は、お住まいの自治体の公式サイト等でご確認ください。

記事監修: 平川病院 産業医・発達障害専門医