「障害や難病があって、働くことに不安を感じている…」

「一度仕事を辞めてしまったけれど、もう一度社会に出て働きたい。でも、何から始めればいいか分からない…」

もしあなたが今、このような悩みを抱えているなら、この記事はきっとお役に立てるはずです。

実は、障害や難病のある方が一般企業への就職を目指すために、国が設けた「就労移行支援」という心強いサポート制度があります。

この記事では、障害福祉サービスに詳しい専門家が、公的な情報を基に「就労移行支援とは何か?」という基本から、具体的なサービス内容、利用料金、期間、そして最も重要な「自分に合った事業所の選び方」まで、どこよりも分かりやすく徹底解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは「就労移行支援」の全てを理解し、自分らしい働き方を見つけるための、確かな第一歩を踏み出せるようになっているでしょう。

記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。

読み間違いがありますが、ご容赦ください。

▼ 障害・ブランクからの再就職へ!国の制度「就労移行支援」活用ガイド

就労移行支援とは?ひとことでいうと「就職準備スクール」

「就労移行支援」という言葉を初めて聞くと、少し難しく感じるかもしれません。

ひとことで、そして非常に分かりやすく言うと、就労移行支援とは「障害のある方が一般企業へ就職するための、国が認めた就職準備スクール」のようなものです。

このサービスの最大の目的は、利用者一人ひとりが自分の能力や特性に合った仕事を見つけ、その職場で安定して長く働き続けられるように、必要なスキルアップや就職活動、そして就職後のサポートまでをトータルで提供することにあります。

法律(障害者総合支援法)に基づいて行われる公的な福祉サービスなので、多くの場合は無料で、安心して利用することができます。働くことにブランクがある方や、社会に出るのが初めての方でも、自分のペースで就職準備を進められる場所、それが就労移行支援です。

【どこが違う?】就労継続支援(A型/B型)との徹底比較

就労系の福祉サービスには、「就労移行支援」のほかに「就労継続支援」というよく似た名前のサービスがあります。これらは目的や内容が大きく異なるため、違いをしっかり理解しておくことが重要です。

ここでは、それぞれの特徴を表で分かりやすく比較してみましょう。

| サービス種別 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 一般企業への就職 | 事業所と雇用契約を結び、働きながら支援を受ける | 雇用契約は結ばず、軽作業などを通じて働く訓練を行う |

| 対象者例 | 一般企業で働きたいが、スキルや準備に不安がある方 | 一般企業での就労は難しいが、雇用契約のもとで働きたい方 | 自分のペースで働き始めたい方、働くことに慣れたい方 |

| 雇用契約 | なし | あり | なし |

| 給料(工賃) | 原則なし | 給料(最低賃金以上) | 工賃(最低賃金を下回る場合が多い) |

| 利用期間 | 原則2年間 | 制限なし | 制限なし |

就労移行支援:一般企業への就職を目指す場所

ご紹介してきた通り、「就職準備」と「就職活動のサポート」に特化したサービスです。ゴールはあくまで一般企業で働くことです。

就労継続支援A型:雇用契約を結び「働きながら」支援を受ける場所

A型事業所と利用者が直接「雇用契約」を結び、働き手として給料(最低賃金以上が保証)を受け取りながら支援を受けます。すぐに一般企業で働くのは難しいけれど、安定した収入を得ながら働きたい方に向いています。

就労継続支援B型:自分のペースで「働く訓練」をする場所

雇用契約を結ばず、体調やペースに合わせて通所できるのが特徴です。パン作りや部品の組み立てといった軽作業を行い、「工賃」を受け取ります。まずは働くことに慣れたい、日中の居場所がほしいという方が利用されることが多いです。

自分はどれが向いてる?簡単なフローチャートで診断

「自分はどのサービスが合うんだろう?」と迷ったら、以下の簡単なフローチャートでチェックしてみてください。

[スタート]

↓

Q1. 今すぐ一般企業への就職を目指したいですか?

├── YES → [就労移行支援がおすすめ]

└── NO

↓

Q2. 企業と雇用契約を結んで、安定した給料をもらいながら働きたいですか?

├── YES → [就労継続支援A型がおすすめ]

└── NO → [まずは自分のペースで働く訓練から始めたい] → [就労継続支援B型がおすすめ]※これはあくまで簡易的な診断です。最終的には自治体の窓口や支援員と相談して、ご自身に最適なサービスを選びましょう。

就労移行支援の具体的なサービス内容

では、就労移行支援事業所に通うと、具体的にどのようなサポートを受けられるのでしょうか。サービス内容は大きく分けて4つのステップで進められます。

STEP1:個別支援計画の作成と自己理解

まずは支援員との個別面談からスタートします。これまでの経験やあなたの得意なこと、苦手なこと、将来の希望などをじっくりとヒアリング。その上で、「どんな仕事が向いているか」「どんなスキルを身につけるか」「いつまでに就職するか」といった目標を一緒に考え、「個別支援計画」を作成します。自分一人では気づかなかった強みや適性を発見できる、非常に重要なプロセスです。

STEP2:職業訓練・スキルアップ

個別支援計画に沿って、就職に必要なスキルを身につけるための職業訓練を受けます。プログラム内容は事業所によって様々ですが、多くの場所で提供されているのは以下のような訓練です。

- PCスキル

Wordでの文書作成、Excelでの表計算・グラフ作成、PowerPointでの資料作成など、事務職で必須のスキル。 - ビジネスマナー

挨拶、言葉遣い、電話応対、名刺交換など、社会人としての基礎を学びます。 - コミュニケーション訓練

グループワークなどを通じて、報告・連絡・相談や、職場での円滑な人間関係の築き方を学びます。 - ストレスコントロール・体調管理

自分のストレスサインに気づき、適切に対処する方法(アンガーマネジメントなど)や、安定して働き続けるための生活リズムの整え方を身につけます。

STEP3:就職活動のサポート

ある程度のスキルが身につき、就職への準備が整ったら、いよいよ就職活動のフェーズです。ここでも手厚いサポートが受けられます。

- 書類作成支援

魅力的な履歴書や職務経歴書の書き方を、個別に添削・アドバイス。 - 模擬面接

本番さながらの面接練習を繰り返し行い、自信を持って臨めるようにサポート。障害や病気について、どのように説明すれば良いかといった相談にも乗ってもらえます。 - 求人紹介・企業開拓

ハローワークや協力企業などから、あなたの希望や適性に合った求人を紹介。時には、事業所があなたのために企業へ働きかけ、求人を開拓してくれることもあります。 - 職場見学・実習

実際に興味のある企業へ見学に行ったり、短期間の職場実習(インターンシップ)に参加したりする機会も。働く前に職場の雰囲気を知ることができるので、ミスマッチを防げます。

STEP4:就職後の定着支援

就労移行支援のゴールは「就職すること」ではありません。「就職した職場で、長く安定して働き続けること」です。そのため、就職後もサポートは続きます。これを「定着支援」と呼びます。

例えば、就職後に仕事上の悩みや人間関係の不安が出てきた際に、支援員が相談に乗ってくれます。また、あなたの許可を得た上で、支援員が定期的に職場を訪問し、上司や同僚と面談することも。あなたと職場との「橋渡し役」となって、原則6ヶ月間、働きやすい環境を一緒に作ってくれる、非常に心強いサポートです。

【自分は使える?】対象者・利用期間・料金を完全ガイド

ここでは、利用を検討する上で最も気になる「対象者」「期間」「料金」という3つのポイントについて、詳しく解説します。

対象者:障害や難病のある18歳以上65歳未満の方

就労移行支援の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。

- 年齢: 18歳以上65歳未満

- 状態: 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、または難病などがある

- 希望: 一般企業への就職または復職を希望しており、就労が可能と見込まれる

ここで非常に重要なポイントが一つあります。それは、必ずしも障害者手帳を持っている必要はないということです。手帳がなくても、医師の診断書や意見書、あるいは自治体の判断によって、サービスの必要性が認められれば利用することが可能です。

「手帳がないから…」と諦める前に、まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談してみましょう。また、現在休職中の方でも、復職(リワーク)を目指して利用できる場合があります。

利用期間:原則2年間(24ヶ月)

利用できる期間は、原則として**2年間(24ヶ月)**と定められています。これは、この期間内に必要なスキルを身につけ、就職を実現することを目標としているためです。ただし、自治体の審査によって、サービスの必要性が特に高いと判断された場合には、最大で1年間(12ヶ月)の延長が認められることもあります。

利用料金:約9割の方が自己負担0円(無料)

就労移行支援は福祉サービスのため、利用料金の自己負担額は非常に低く設定されています。前年の世帯所得に応じて負担上限月額が決められており、それを超える費用はかかりません。

(注1)「世帯」の範囲は、18歳以上の場合は本人とその配偶者です。親の収入は含まれません。

| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |

|---|---|

| 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |

| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |

| 上記以外 | 37,200円 |

厚生労働省の調査によると、利用者の約9割が自己負担0円(無料)でサービスを利用しています。(※注2:この数値は過去の調査に基づくもので、変動する可能性があります。)

ほとんどの方が無料で利用できると考えてよいでしょう。ただし、事業所に通うための交通費や、事業所によっては昼食代などが別途自己負担となる場合が多いですが、自治体によっては交通費の助成制度があったり、無料で昼食を提供している事業所もあったりします。見学時に確認してみましょう。

就労移行支援を利用するメリット・デメリット

どんなサービスにも良い面と注意すべき面があります。就労移行支援を最大限に活用するために、メリットとデメリットの両方を正しく理解しておきましょう。

就労移行支援の5つの大きなメリット

- 自分に合った仕事を見つけられる

専門の支援員との対話や適性検査を通じて、自分では気づかなかった強みや適職を発見できます。客観的な視点からのアドバイスは、仕事選びの視野を広げてくれます。 - 就職に必要なスキルが体系的に身につく

PCスキルやビジネスマナーなど、企業で働く上で必要なスキルを基礎から体系的に学べます。自己流で学ぶよりも効率的で、自信にも繋がります。 - 生活リズムが整い、体調管理がしやすくなる

定期的に事業所に通うことで、自然と朝起きる習慣がつき、昼夜逆転などの乱れた生活リズムを整えることができます。安定して働くための土台作りになります。 - 障害への理解がある環境で安心して相談・訓練ができる

支援員は障害福祉のプロフェッショナルです。また、同じように就職を目指す仲間もいます。悩みを相談しやすく、共感し合える環境は、精神的な大きな支えとなります。 - 就職後も定着支援で長く働き続けられる

就職がゴールではなく、その後の定着までサポートしてくれるのが最大のメリットの一つです。職場で困ったことがあっても、相談できる「味方」がいる安心感は計り知れません。

知っておくべき3つのデメリットと対策

- 収入がない(工賃・給料は原則なし)

就労移行支援は「訓練」の場なので、就労継続支援とは異なり、原則として給料や工賃は支払われません。これが最大のデメリットと言えるでしょう。- 対策: 訓練期間中の生活費をどうするか、事前に計画を立てることが不可欠です。失業保険や障害年金を受給しながら通う、事前に一定期間の生活費を貯蓄しておくといった方法が考えられます。

- 利用期間に2年間の定めがある

原則2年間という期間制限があるため、「のんびりしすぎて、気づいたら期間が終わってしまった」という事態は避けなければなりません。- 対策: 利用開始時に作成する個別支援計画で、いつまでに何を習得し、いつ頃の就職を目指すのか、具体的な目標とスケジュールを立てることが重要です。目標から逆算して、計画的に訓練を進めていきましょう。

- 事業所によって質に差がある

全国におよそ3,000箇所以上の就労移行支援事業所がありますが、残念ながらそのプログラム内容や支援員のスキル、就職実績には差があるのが実情です。- 対策: 「家から近いから」という理由だけで安易に選ぶのは危険です。次の章で解説する「失敗しない事業所の選び方」を参考に、複数の事業所を比較検討し、自分の目で確かめることが何よりも重要になります。

失敗しない!自分に合った就労移行支援事業所の選び方5つのポイント

あなたの2年間を託す場所だからこそ、事業所選びは絶対に妥協してはいけません。ここでは、自分に合った事業所を見つけるための5つの重要なチェックポイントをご紹介します。

ポイント1:プログラム内容は自分の目的に合っているか

事業所によって、提供される訓練プログラムの特色は大きく異なります。例えば、事務職を目指すならPCスキルに強い事業所、IT・Web業界を目指すならプログラミングやデザインを学べる事業所、といったように、自分の目指す職種に必要なスキルを学べるかを確認しましょう。

ポイント2:就職実績と定着率は公開されているか

「これまでに何人が就職したか(就職率)」はもちろんですが、それ以上に重要なのが「就職後にどれくらいの期間働き続けているか(定着率)」です。定着率が高い事業所は、就職後のサポートが手厚く、利用者と企業のミスマッチが少ない、質の高い支援を提供している可能性が高いと言えます。公式サイトで実績を公開しているか、見学時に具体的な数値(就職先企業名や、就職後6ヶ月時点での定着率など)を質問してみましょう。

ポイント3:事業所の雰囲気や支援員との相性は良いか

事業所全体の雰囲気は自分に合っているか、清潔感はあるか、他の利用者はどのような様子で訓練に取り組んでいるかなどをチェックしましょう。また、何でも相談できる信頼関係を築けるか、支援員との相性も非常に重要です。スタッフの専門性(精神保健福祉士やキャリアコンサルタントなどの有資格者がいるか)も一つの判断材料になります。

ポイント4:無理なく通える場所にあるか

原則として週5日通うことを想定し、自宅から事業所までの距離や交通手段、所要時間を確認しましょう。あまりにも遠いと、通うこと自体がストレスになり、訓練に集中できなくなる可能性があります。交通費の負担も考慮に入れて、無理なく通い続けられる場所を選びましょう。

ポイント5:必ず見学・体験利用をする

インターネットやパンフレットの情報だけで判断せず、必ず複数の事業所に見学に行き、できれば体験利用をさせてもらいましょう。実際にその場の空気を感じ、プログラムを体験し、支援員や他の利用者と話してみることで、自分に合うかどうかを肌で感じることができます。

【見学・体験時に質問すべきことリスト】

- どのような職種への就職実績が多いですか?

- 就職後の定着率はどのくらいですか?(具体的な数値)

- 1日のスケジュールを教えてください。

- 支援スタッフの専門資格について教えてください。

- 利用者の男女比や年齢層はどのくらいですか?

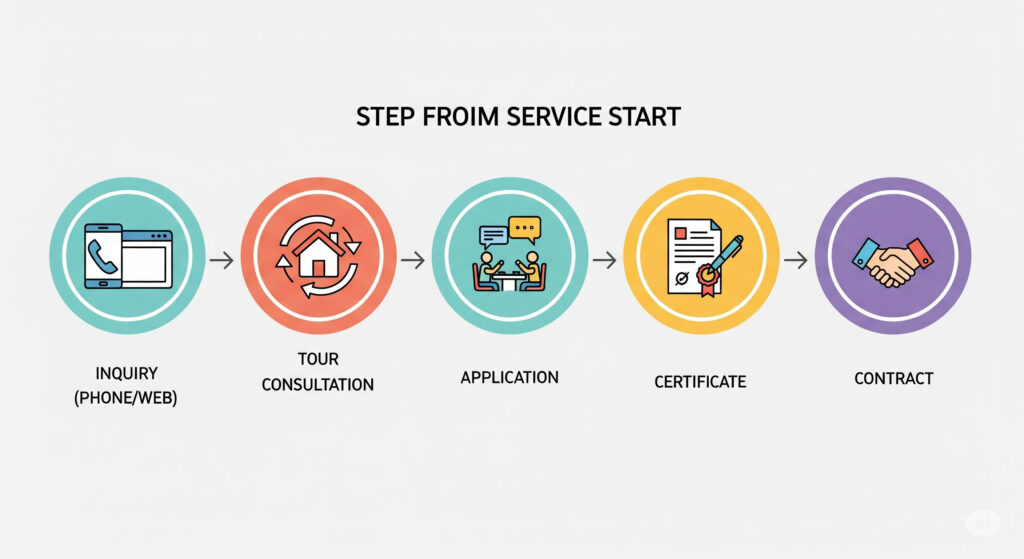

就労移行支援の利用開始までの6ステップ

「利用してみたい」と思ったら、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは利用開始までの大まかな流れを6つのステップでご紹介します。

- 情報収集・問い合わせ

まずはインターネットなどで情報を集め、気になる事業所をいくつかリストアップします。そして、電話や公式サイトのフォームから問い合わせてみましょう。 - 事業所の見学・相談

リストアップした事業所に見学の予約を入れ、実際に訪問します。支援内容の説明を受け、あなたの状況や希望を相談します。 - 体験利用

多くの事業所では、半日?数日間の体験利用が可能です。実際のプログラムに参加し、事業所の雰囲気などを確かめます。 - 市区町村の障害福祉窓口へ申請

利用したい事業所が決まったら、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(名称は自治体により異なります)へ行き、サービスの利用申請を行います。 - サービス等利用計画案の作成

指定特定相談支援事業所に依頼するか、セルフプランで、どのような目標でサービスを利用するかの計画案を作成し、自治体に提出します。 - 受給者証の交付・利用契約

自治体による審査・認定が行われ、サービスの利用が決定すると「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。この受給者証を持って事業所へ行き、利用契約を結べば、サービスの利用開始となります。

就労移行支援に関するよくある質問(Q\&A)

最後に、就労移行支援について多くの方が疑問に思う点をQ\&A形式でまとめました。

- Q障害者手帳がなくても利用できますか?

- A

はい、利用できます。前述の通り、医師の診断書や自立支援医療受給者証などがあれば、自治体の判断で利用が認められるケースは多くあります。まずは諦めずに自治体の窓口にご相談ください。

- Q訓練中にアルバイトはできますか?

- A

原則として、訓練に専念するためアルバイトは認められないことが多いです。就労移行支援の目的は、一般企業への就職であり、その準備期間と位置づけられているためです。ただし、自治体や事業所の判断によっては、就職に支障のない範囲で許可されるケースも稀にあります。最終的な判断は市区町村や事業所によりますので、希望する場合は必ず事前に相談してください。

- Q途中で辞めることはできますか?

- A

はい、できます。体調の変化や、事業所がどうしても合わないなどの理由で、利用を中止することは可能です。ただし、一度辞めてしまうと、残りの期間を再利用する際に制限がかかる場合もあります。辞めたいと感じたら、まずは一人で抱え込まずに、事業所の支援員に相談することが大切です。

- Qどこの事業所でも同じサービスが受けられますか?

- A

いいえ、全く異なります。法律で定められた基本的な枠組みは同じですが、プログラム内容、支援員の専門性、事業所の雰囲気、就職実績など、事業所ごとの特色や強みは千差万別です。だからこそ、この記事で解説した「事業所選びの5つのポイント」を参考に、慎重に選ぶことが非常に重要なのです。

まとめ:就労移行支援は、あなたの「働きたい」を叶えるための心強いパートナー

この記事では、「就労移行支援」について、その基本から具体的な活用法までを詳しく解説してきました。最後に、大切なポイントをもう一度振り返りましょう。

- 就労移行支援は、障害のある方が一般企業への就職を目指すための「就職準備スクール」である。

- 職業訓練から就職活動、さらには就職後の「定着支援」までトータルでサポートしてくれる。

- 利用者の約9割は自己負担0円(無料)で利用でき、期間は原則2年間。

- 成功の鍵は、自分に合った事業所をしっかりと見極めること。必ず見学・体験をしよう。

働くことへの不安を一人で抱え込む必要はありません。就労移行支援は、あなたの「働きたい」という気持ちに寄り添い、専門的な知識と経験で、その実現を力強く後押ししてくれる心強いパートナーです。

もし少しでも興味が湧いたら、ぜひ勇気を出して、次の一歩を踏み出してみてください。お住まいの地域の障害福祉窓口や、気になる就労移行支援事業所に「ちょっと話を聞いてみたいんですけど…」と、相談の電話をかけることから始めてみませんか。

その小さな一歩が、あなたの新しい未来を切り拓く、大きなきっかけになるはずです。

【免責事項】

この記事に掲載されている情報は2025年8月時点のものです。制度やサービス内容は変更される可能性があります。最新の情報や詳細な条件については、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や各事業所に直接ご確認ください。