「忘れ物やケアレスミスが多い」

「仕事で人間関係がうまくいかない」…

ADHD(注意欠如・多動症)の特性によって、日常生活や社会生活に困難を感じている方も多いのではないでしょうか。

そのような困難を軽減するための一つの選択肢として「障害者手帳」があります。

しかし、「ADHDで手帳なんて取れるの?」「手帳を持つことで、何かデメリットはないの?」といった疑問や不安を感じる方も少なくありません。

この記事では、ADHDの方が障害者手帳を取得する際の基礎知識から、具体的なメリット・デメリット、申請方法、そして多くの人が気になる等級の基準まで、専門的な視点から徹底的に解説します。

この記事を読めば、あなたが障害者手帳を取得すべきかどうか、冷静に判断するための知識が身につきます。ぜひ最後までお読みください。

▼記事を読むのが面倒な人のためにAI解説動画を作りました。読み間違いはご容赦くださいませ。

そもそもADHDで取得できる障害者手帳とは?

障害者手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類がありますが、ADHDのような発達障害の方が対象となるのは「精神障害者保健福祉手帳」です。

これは、精神疾患(統合失調症、うつ病、てんかん、発達障害など)により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象とした手帳です。

よく混同されがちな他の手帳との違いを簡単に整理しておきましょう。

| 手帳の種類 | 対象となる障害 |

|---|---|

| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神疾患全般(統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん、薬物依存症、高次脳機能障害、発達障害(ADHD、ASDなど)など) |

| 身体障害者手帳 | 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由など、身体機能の障害 |

| 療育手帳 | 知的障害(知的発達の遅滞) |

ADHDの方が申請するのは、この「精神障害者保健福祉手帳」であると覚えておきましょう。

【結論】ADHDで手帳は取得できる?等級の基準とは

結論から言うと、ADHDの診断を受けている方が精神障害者保健福祉手帳を取得することは可能です。

ただし、非常に重要なポイントは、「ADHDである」という診断名だけで手帳が交付されるわけではないという点です。

手帳の交付で最も重視されるのは、ADHDの特性によって「日常生活や社会生活にどの程度の制約が生じているか」という部分です。つまり、症状の重さや、それによってどれだけ生活に困難をきたしているかが審査の基準となります。

等級の目安

精神障害者保健福祉手帳には、障害の程度に応じて1級・2級・3級の等級があります。等級ごとの大まかな状態の目安は以下の通りです。

| 等級 | 状態の目安 |

|---|---|

| 1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。 (他者の援助がなければ、ほとんど自分の用事を済ませられない状態) |

| 2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 (必ずしも他者の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な状態) |

| 3級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの。 (日常生活は概ね独力で行えるが、労働などに相当な制限がある状態) |

ADHD(発達障害)の場合、症状や日常生活への影響の程度により、多くは2級または3級に認定される傾向があります。特に、ADHDの特性が原因で仕事が長続きしなかったり、抑うつ状態などの二次障害を発症していたりすると、より重い等級に認定される可能性があります。

等級は誰がどうやって決めるのか

最終的な等級の判定は、各都道府県・政令指定都市に設置されている精神保健福祉センターが行います。

その際、最も重要な判断材料となるのが、主治医が作成した「診断書」です。診断書には、現在の症状や日常生活能力、社会生活能力の程度が詳しく記載されます。そのため、日頃から主治医に自分の困りごとを具体的に伝えておくことが非常に重要です。

ADHDで障害者手帳を取得するメリット7選

手帳を取得することで、具体的にどのようなサポートが受けられるのでしょうか。ここでは、代表的な7つのメリットをご紹介します。

1. 経済的な負担が軽くなる(税金の控除・減免など)

所得税や住民税の「障害者控除」が受けられます。手帳の等級が1級の場合は「特別障害者控除」の対象となり、控除額がさらに大きくなります。また、自治体や等級によっては自動車税の減免や、個人事業税の減免などが受けられる場合もあります。

2. 障害者雇用枠で働ける

これは働く上で最も大きなメリットの一つです。企業は法律で、全従業員の一定割合以上の障害者を雇用することが義務付けられています(現在は2.5%、2026年7月からは2.7%)。この「障害者雇用枠」で就職・転職すると、ADHDの特性に対する配慮(例:業務内容の調整、定期的な面談、指示の出し方の工夫など)を受けながら働きやすくなります。

3. 公共料金やサービスの割引が受けられる

日常生活で利用する様々なサービスで割引が適用されます。

- 公共交通機関: JR、私鉄、バス、タクシーなどの運賃割引

- 公共施設: 美術館、博物館、動物園、映画館などの入場料割引

- 公共料金: NHK放送受信料の減免

- ※免除には「世帯全員が住民税非課税」であることや、手帳の等級などの条件があります。詳しくはNHKの公式サイトをご確認ください。

- その他: 携帯電話会社の障害者割引プランなど

※割引の内容は、お住まいの地域や事業者、等級によって異なります。

4. 障害福祉サービスを利用できる

手帳を取得すると、障害者総合支援法に基づいた様々な福祉サービスを利用できるようになります。

- 就労移行支援: 一般企業への就職を目指すためのトレーニングや就職活動をサポート。

- 自立訓練(生活訓練): 自立した日常生活を送るための能力維持・向上のための訓練。

- グループホーム: 共同生活を送りながら、日常生活の支援を受ける。

5. 自立支援医療(精神通院)の対象になる

ADHDの治療で精神科や心療内科に通院している場合、医療費の自己負担額が通常3割から原則1割に軽減される「自立支援医療制度」を利用できます。これは手帳の申請と同時に手続きすることが可能です。

6. 周囲に自分の特性を伝えやすくなる

職場や学校、家族などに対して、自分の困難さを口頭で説明するのは難しい場合があります。手帳という客観的な証明があることで、「障害特性による困難」であることを理解してもらいやすくなり、必要な配慮を求める際の助けになることがあります。

7. 障害基礎年金を受給できる可能性がある

手帳の等級とは審査基準が異なりますが、障害の程度が国民年金法の定める基準(1級・2級)に該当し、初診日や保険料の納付要件を満たしていれば、「障害基礎年金」を受給できる可能性があります。手帳の取得が、年金申請を考えるきっかけになることもあります。

知っておくべきデメリットと注意点

メリットが多い一方で、手帳を取得する前に知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを理解した上で、申請するかどうかを判断することが大切です。

デメリット①:心理的な抵抗感

最も大きなデメリットは、心理的な側面かもしれません。「自分が障害者だと認めることになる」「レッテルを貼られるようで嫌だ」といった抵抗感や、それによる自己肯定感の低下を感じる方も少なくありません。

デメリット②:生命保険への加入が難しくなる場合がある

手帳を持っていると、新規で生命保険や医療保険に加入する際に、告知義務によって加入が制限されたり、特定の条件が付されたりする可能性があります。ただし、すでに加入している保険には影響ありません。

デメリット③:2年ごとの更新手続きが必要

精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。手帳を持ち続けるためには、2年ごとに診断書を用意して更新手続きを行う必要があり、その都度、手間と費用(診断書代)がかかります。

周囲にバレる?オープン・クローズ就労とは

「手帳を持つと、会社や周りの人に障害があることが知られてしまうのでは?」と心配される方がいますが、それは誤解です。

手帳を持っていることを、自分から伝える義務はありません。 運転免許証のように提示を求められる場面も、日常生活ではほとんどありません。

就職活動においては、手帳を持っていることを企業に伝えて障害者雇用枠で応募することを「オープン就労」、伝えないで一般雇用枠で応募することを「クローズ就労」と言います。どちらを選択するかは、完全に個人の自由です。

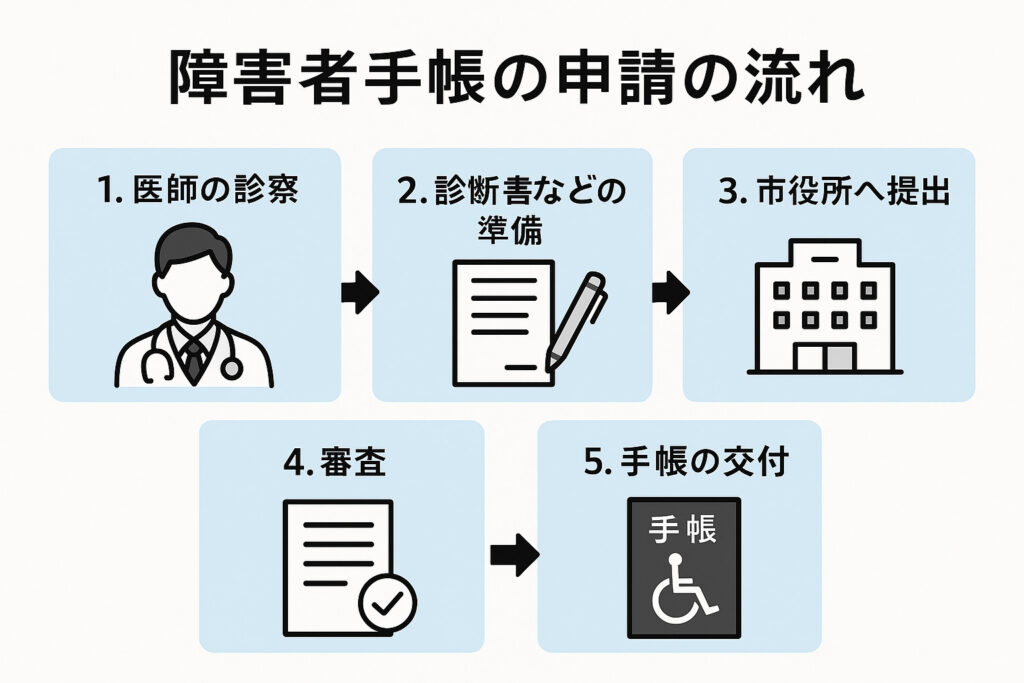

図解でわかる!障害者手帳の申請から交付までの5ステップ

実際に手帳を申請しようと決めた場合、どのような流れで進むのでしょうか。ここでは、基本的な5つのステップを解説します。

STEP1:主治医に相談する

まずは、通院している精神科・心療内科の主治医に「精神障害者保健福祉手帳の取得を考えている」と相談しましょう。手帳の対象となるか、診断書を書いてもらえるかなどを確認します。

STEP2:必要書類を準備する

主治医の同意が得られたら、必要書類を準備します。一般的に必要なものは以下の通りです。

- 申請書: 市区町村の障害福祉担当窓口や、ウェブサイトから入手できます。

- 診断書: 主治医に作成を依頼します。手帳申請用の所定の様式があります。

- 本人の写真: 縦4cm×横3cmが一般的。脱帽、上半身のもの。

- マイナンバーがわかるもの: マイナンバーカード、通知カードなど。

- 本人確認書類: 運転免許証、パスポートなど。

STEP3:市区町村の障害福祉担当窓口で申請する

書類がすべて揃ったら、お住まいの市区町村の役所にある障害福祉担当窓口(「障害福祉課」「福祉課」など名称は様々)に提出します。

STEP4:精神保健福祉センターで審査・判定

提出された書類は、都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターに送られ、専門家による審査が行われます。審査には通常1ヶ月半~2ヶ月程度かかりますが、自治体や時期によってはそれ以上かかる場合もあります。

STEP5:手帳の交付

審査の結果、交付が決定すると、自宅に「交付決定通知書」が届きます。その通知書と本人確認書類などを持って、申請した窓口に手帳を受け取りに行きます。

ADHDの障害者手帳に関するよくある質問(Q&A)

最後に、ADHDの障害者手帳に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

- Q初診から6ヶ月経たないと申請できませんか?

- A

はい、原則としてその精神疾患で初めて医師の診察を受けた「初診日」から6ヶ月以上経過している必要があります。

これは、症状が一時的なものではなく、慢性的であることを確認するためです。そのため、ADHDの診断を受けてすぐに申請できるわけではない点に注意が必要です。

- Q申請すれば必ず交付されますか?

- A

いいえ、必ず交付されるとは限りません。

審査の結果、手帳の基準に満たないと判断された場合は「非該当」となり、手帳は交付されません。この結果に不服がある場合は、不服申し立て(審査請求)を行うか、症状の変化を待って再度申請することも可能です。

- Q更新時に等級が変わることはありますか?

- A

はい、変わる可能性はあります。

2年ごとの更新時の診査で、症状が改善したと判断されれば等級が下がったり、非該当になったりすることもあります。逆に、症状が悪化していれば等級が上がる可能性もあります。

- Q手帳を持つことに抵抗があります。手帳以外の選択肢は?

- A

手帳がなくても利用できるサポートはあります。

例えば、前述した医療費の負担を軽減する「自立支援医療制度」は、手帳がなくても申請・利用が可能です。また、地域の「障害者就業・生活支援センター」や「発達障害者支援センター」では、仕事や生活に関する相談を無料で行うことができます。手帳取得はあくまで選択肢の一つと考え、これらのサポートの活用も検討してみましょう。

まとめ:一人で悩まず、専門機関に相談しよう

ADHDの方が精神障害者保健福祉手帳を取得することは、生活上の困難を軽減し、自分らしく生きていくための有効な手段の一つです。

経済的な支援や就労面での配慮など、多くのメリットがある一方で、心理的な抵抗感や更新の手間といった側面も存在します。

大切なのは、メリットとデメリットを正しく理解し、ご自身の今の状況や今後のライフプランにとって、手帳が必要かどうかを冷静に判断することです。

手帳を取得するかどうかの決断は、一人で抱え込む必要はありません。まずはかかりつけの主治医に相談したり、お住まいの自治体の福祉担当窓口、あるいは就労移行支援事業所などの専門機関に相談したりすることから始めてみてください。

あなたの選択が、より良い未来につながることを心から願っています。

この記事は、厚生労働省や国税庁などの公的機関が公開している情報に基づき作成しています。制度や手続きについては変更される可能性があるため、最新の情報は各公式サイトにてご確認ください。

記事監修: 平川病院 産業医・発達障害専門医