「そろそろ働きたいけど、生活リズムもバラバラだし、また人間関係でつまずくかもしれない…」

「学校を卒業してから、あまり働いた経験がない。社会に出るのが怖い」

「離職を繰り返して、すっかり自信をなくしてしまった」

社会に出て自立したいという気持ちはあっても、過去の経験や心身の状態から、あと一歩が踏み出せない。そんな風に、一人で悩みを抱えていませんか?

もしあなたが、いきなり就職活動を始めることに高いハードルを感じているなら、「自立訓練(生活訓練)」という選択肢があります。

自立訓練(生活訓練)は、焦って就職を目指すのではなく、まずは安定した生活を送り、自信を取り戻すための「社会復帰に向けた準備運動」ができる場所です。この記事では、自立訓練(生活訓練)の基本から、あなたに合った事業所の選び方まで、分かりやすく解説していきます。

▼記事を読むのが面倒な人のためにAI解説動画を作りました。読み間違いはご容赦くださいませ。

「もう一度、社会と繋がりたい…」でも、こんな不安ありませんか?

社会とのつながりが薄れ、一人で部屋にいると、漠然とした不安に襲われることはありませんか。働きたい気持ちと、踏み出せない現実との間で、どうすれば良いか分からなくなってしまう。その一歩を踏み出すためのエネルギーが、今は少しだけ足りないのかもしれません。まずはその気持ちに寄り添うところから、始めてみましょう。

そもそも自立訓練(生活訓練)とは?社会復帰の”準備運動”ができる場所

自立訓練(生活訓練)は、障害者総合支援法に基づいた福祉サービスの一つです。様々な理由で日常生活に課題を抱える方が、自立した生活を送れるようになるための訓練やサポートを提供します。

目的:いきなり就職を目指すのではなく、安定した生活を送るための土台作り

一番の目的は、就職することそのものではなく、その前段階である安定した日常生活を送るためのスキルを身につけることです。

- 生活リズムを整える

- 心と体の健康を管理する

- 人とうまく関わるためのコミュニケーションを学ぶ

など、社会生活を送る上での基盤となる力を養います。いわば、本格的なトレーニングを始める前の、入念なストレッチやウォーミングアップのようなものです。

対象者:18歳以上65歳未満で障がいのある方など

原則として18歳以上65歳未満の、精神障がい、発達障がい、知的障がい、難病などがあり、以下のような課題を抱えている方が対象となります。

- 学校を卒業後、社会に出ることに不安がある方

- 離職期間が長く、再就職に自信が持てない方

- 生活リズムが不規則で、安定させたい方

- 人とのコミュニケーションが苦手な方

- 自分の障がい特性との付き合い方が分からず、自己理解を深めたい方

※詳細な対象要件は自治体によって異なる場合があります。最新の情報は市区町村の障害福祉窓口にご確認ください。

期間と費用:原則2年、9割以上が自己負担なし

利用期間は、個々の状況に合わせて計画されますが、原則として最長2年間です。

費用については、前年の世帯所得に応じて自己負担額が定められていますが、約9割以上の方が自己負担なく(無料)で利用されています。

| 前年の世帯収入 | 自己負担上限月額 |

|---|---|

| 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |

| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |

| 上記以外 | 37,200円 |

何が学べるの?自立訓練(生活訓練)の具体的なプログラム内容

事業所によって特色がありますが、主に以下の4つのスキルを中心に、個々の課題に合わせたプログラムが組まれます。

①生活スキル:安定した生活リズムの確立

社会生活の基本は、安定した毎日の暮らしから。まずはここを整えることから始めます。

- 時間管理: 決まった時間に起き、通所する習慣を身につける。

- 食事・栄養管理: バランスの取れた食事について学ぶ。調理実習を行う事業所も。

- 金銭管理: 予算を立ててお金を使う練習をする。

- 整理整頓・清掃: 身の回りの環境を整えるスキルを学ぶ。

②自己理解:自分の得意・不得意を知る

なぜ仕事が続かなかったのか、なぜ人間関係でつまずくのか。その原因は、自分自身の特性を理解できていないことにあるかもしれません。

- 心理プログラム: 専門家と共に、自分の思考や感情のパターンを理解する。

- 各種ワーク: グループワークなどを通じて、客観的に自分の得意・不得意を把握する。

- ストレス対処法: 自分がどんな時にストレスを感じ、どうすれば対処できるかを学ぶ。

③コミュニケーションスキル:人との適切な関わり方を学ぶ

職場や地域社会で必要となる、他者との円滑なコミュニケーション能力を養います。

- ソーシャルスキルトレーニング(SST):

挨拶、報告・連絡・相談、頼み方、断り方など、具体的な場面を想定してロールプレイング形式で練習する。 - グループワーク:

複数人で一つの課題に取り組む中で、協調性や自己表現の方法を学ぶ。

④健康管理:心と体のセルフケア

長く安定して社会生活を送るためには、自分自身の心と体の状態を把握し、適切にケアすることが不可欠です。

- 体力づくり: 軽い運動やウォーキングなどで、通所や就労に必要な体力をつける。

- アンガーマネジメント: 怒りの感情と上手に付き合う方法を学ぶ。

- リラクゼーション: 自分に合ったストレス解消法を見つける。

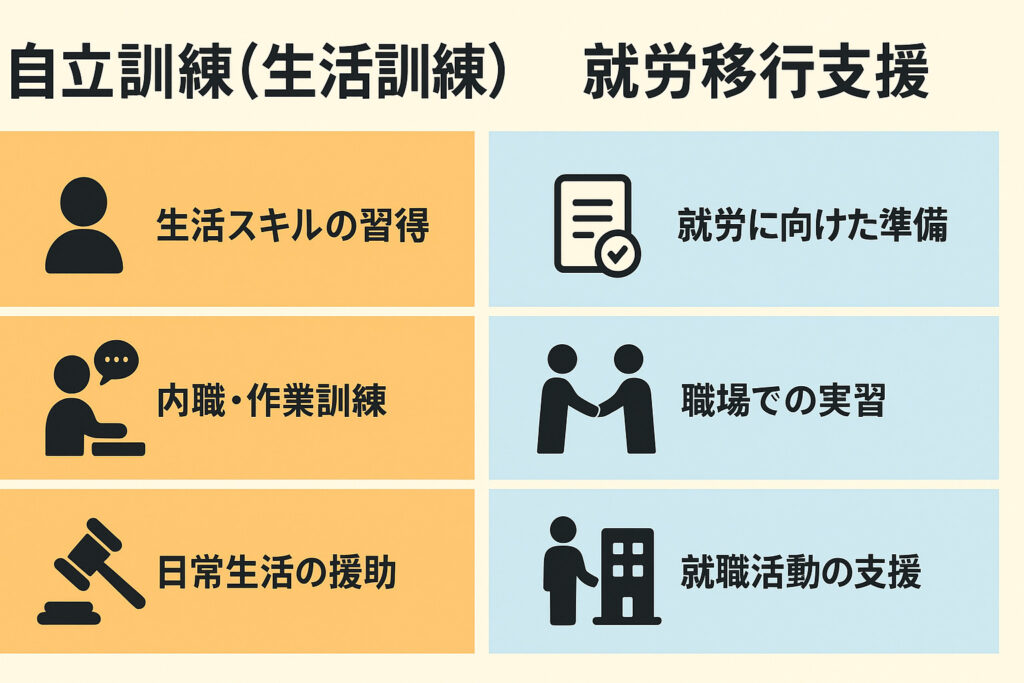

【比較表】就労移行支援との違いは?どちらを選ぶべき?

障がいのある方の就労を支援するサービスとして「就労移行支援」もありますが、自立訓練(生活訓練)とは目的と段階が異なります。

| 自立訓練(生活訓練) | 就労移行支援 | |

|---|---|---|

| 目的 | 生活能力の維持・向上 (社会生活の土台作り) | 一般企業への就職 (就職活動の準備・実行) |

| 段階 | 準備段階(ウォーミングアップ) | 実践段階(トレーニング) |

| 主な訓練内容 | ・生活リズムの安定 ・自己理解、ストレス対処 ・基礎的なコミュニケーション | ・PCスキル、ビジネスマナー ・履歴書作成、面接練習 ・職場探し、職場実習 |

| こんな方におすすめ | まずは生活を安定させ、 社会に出る準備をしたい方 | 具体的に就職活動を 進めたい方 |

どちらを選ぶか迷ったら、「今の自分に必要なのは何か?」を基準に考えてみましょう。

- 生活リズムを整えることから始めたい → 自立訓練(生活訓練)

- 働くための具体的なスキルを身につけたい → 就労移行支援

まずは生活訓練で土台を固め、自信がついたら就労移行支援へステップアップする、という利用の仕方も可能です。

後悔しない!自分に合った自立訓練(生活訓練)事業所の選び方3つのポイント

「いざ通うとなると、どこを選べばいいんだろう…」と悩みますよね。事業所選びで失敗しないために、チェックすべき3つのポイントをご紹介します。

POINT1:プログラムの多様性|「自分に合う」学びがあるか

提供されるプログラムは事業所によって様々です。単にメニューが多いだけでなく、自分の課題や興味に合ったプログラムがあるかを確認しましょう。パンフレットを見るだけでなく、実際に見学や体験利用をして、プログラムがどのように行われているか確かめることが重要です。

POINT2:事業所の雰囲気とスタッフとの相性|安心して通えるか

最長で2年間通うことになるかもしれない場所だからこそ、自分が「ここに通いたい」と思える雰囲気かどうかは非常に大切です。

- 他の利用者さんはどんな雰囲気か?

- スタッフは親身に話を聞いてくれるか?

- 事業所内は清潔で、過ごしやすい環境か?

実際にその場に行ってみないと分からない感覚を大切にしましょう。

POINT3:利用後の未来が見えるか|就労や定着へのサポート体制

生活訓練を終えた後、あなたがどうなりたいかを一緒に考え、サポートしてくれる体制があるかも確認しましょう。就労移行支援事業所が併設されていたり、地域の就労支援機関と連携していたりすると、次のステップに進む際にスムーズです。

自分だけの「支え方マニュアル」で再出発を。エンラボカレッジのご紹介

ここまで読んで、「自分も変われるきっかけが欲しい」と感じた方へ。

エンラボカレッジは、発達障がいや精神障がい、知的障がいを持つ方々が「自分らしく働く力」を身につけるための、自立訓練(生活訓練)サービスです。

300種以上のワークで「自分らしさ」を発見

エンラボカレッジの最大の特徴は、画一的なプログラムではない点です。コミュニケーション、自己理解、生活スキル、健康管理など、300種類以上の多角的なワークの中から、利用者に合ったものを組み合わせて、無理なく着実にステップアップを目指すことができます。

利用者専属の「自分/支え方マニュアル」を専門スタッフと作成

様々なワークを通して見えてきた利用者の特性や得意なこと、苦手なこと、そして「こうすればうまくいく」という対処法を、専門スタッフと一緒に一冊の「自分/支え方マニュアル」にまとめていきます。これは、今後の社会生活や就労において、利用者を守り、支えてくれる一生モノの武器になります。

多くの利用者が成長を実感!安心のサポート体制

一人ひとりに寄り添う丁寧なサポートにより、半年〜1年ほどの通所で多くの利用者が「自分の変化や成長を実感できた」と回答しています。焦らず、利用者のペースで、でも着実に。専門スタッフが伴走してくれます。

まずは無料相談・見学から。利用者のペースで始められる

「いきなり通うのは不安…」「もっと詳しく話を聞いてみたい」

そんな方でも大丈夫です。エンラボカレッジでは、随時無料の個別相談や見学、体験利用を受け付けています。無理な勧誘は一切ありません。悩みや不安を、まずはスタッフに相談してみてください。

「就職したいけれど、今のままでは不安…」

その気持ちを、まずは”自分を知る”ことから、未来への力に変えていくサポートを受けることができます。

ご利用までの流れ

自立訓練(生活訓練)の利用を開始するまでの、一般的な流れは以下の通りです。

- 相談: まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口や、相談支援事業所に相談します。

- 事業所の見学・体験: 気になる事業所(エンラボカレッジなど)を見学・体験し、自分に合うか確認します。

- 受給者証の申請: 利用したい事業所が決まったら、市区町村の窓口で「障害福祉サービス受給者証」の申請を行います。

- サービス等利用計画の作成: 相談支援事業者が、あなたの希望や目標をヒアリングし、利用計画案を作成します。

- 受給者証の交付・利用契約: 受給者証が交付されたら、事業所と利用契約を結び、利用開始となります。

※上記は一般的な流れです。手続きの詳細は自治体によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にご確認ください。エンラボカレッジなどの事業所でも手続きのサポートを受けることができますので、お気軽にご相談ください。

まとめ:一人で悩まず、まずは一歩を踏み出してみませんか?

社会復帰への道は、決して一本道ではありません。遠回りに見えても、まずは自分の心と体の状態を整え、自信を取り戻すことが、結果的に「自分らしく、長く働く」ための最も確実な近道になります。

自立訓練(生活訓練)は、そのための時間とスキルを、専門家のサポートを受けながら手に入れられる場所です。

もしあなたが今、暗いトンネルの中で立ち止まっているような気持ちなら、まずは「相談する」という小さな一歩を踏み出してみませんか?エンラボカレッジのような専門事業所が、再出発を全力で応援してくれます。