「就労移行支援って、なんだか怪しい…」「儲けの”からくり”があるって本当?」「利用しても意味ない、やめとけって言われた…」

障害のある方の就職をサポートしてくれるはずの就労移行支援。しかし、その仕組みが不透明なためか、ネガティブな噂を耳にして利用をためらっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんなあなたの不安や疑問を解消するため、就労移行支援の「からくり」と言われる部分、特にその収益構造や「やめとけ」と言われる理由を徹底的に解説します。

さらに、一部の悪質な事業所に騙されず、あなたの未来にとって本当にプラスになる優良な事業所を見抜くための具体的なチェックポイントまで、余すところなくお伝えします。

この記事を読み終える頃には、就労移行支援への漠然とした不安は消え、自分自身の目で正しくサービスを見極め、次の一歩を踏み出す自信が持てるはずです。

記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。

読み間違いがありますが、ご容赦ください。

▼就労移行支援「やめとけ」は本当?裏のからくりと後悔しない事業所選び【徹底解説】

なぜ?就労移行支援に「からくり」「やめとけ」の噂が立つ3つの理由

そもそも、なぜ就労移行支援には「からくり」や「やめとけ」といったネガティブなイメージがつきまとうのでしょうか。その背景には、主に3つの理由が考えられます。

理由1:収益構造が分かりにくい「給付金ビジネス」だから

多くの利用者にとって、利用料金は無料(または低額)です。それにも関わらず、事業所はオフィスを構え、スタッフを雇用し、サービスを提供できています。この「利用者は無料なのに、どこから収益を得ているのか?」という不透明さが、「何か裏があるのでは?」という疑念を生む一番の原因です。実際、事業所の収入の大部分は、国や自治体から支払われる「訓練等給付費」で成り立っています。この仕組み自体が、一部で「給付金ビジネス」と揶揄され、不信感につながっています。

理由2:一部に存在する「悪質な事業所」の存在

残念ながら、すべての事業所が利用者の利益を第一に考えているわけではありません。利益を優先するあまり、就職を先延ばしにして給付金を得ようとしたり、質の低いサービスを提供したりする悪質な事業所が一部に存在することも事実です。そうした事業所の悪い評判が、「就労移行支援はやめとけ」という口コミとして広まってしまうのです。

理由3:制度上のデメリット(利用期間・アルバイト禁止など)

就労移行支援には、原則として「2年間」という利用期間の定めや、「利用中のアルバイトは原則禁止」といったルールがあります。これらの制度上の制約が、利用者にとって「融通が利かない」「生活が苦しくなる」といったデメリットに感じられ、「利用しない方がいい」と判断される一因となっています。

これらの理由を一つずつ深掘りし、実態を明らかにしていきましょう。

【図解】就労移行支援の「からくり」とは?事業所の収益構造を暴露

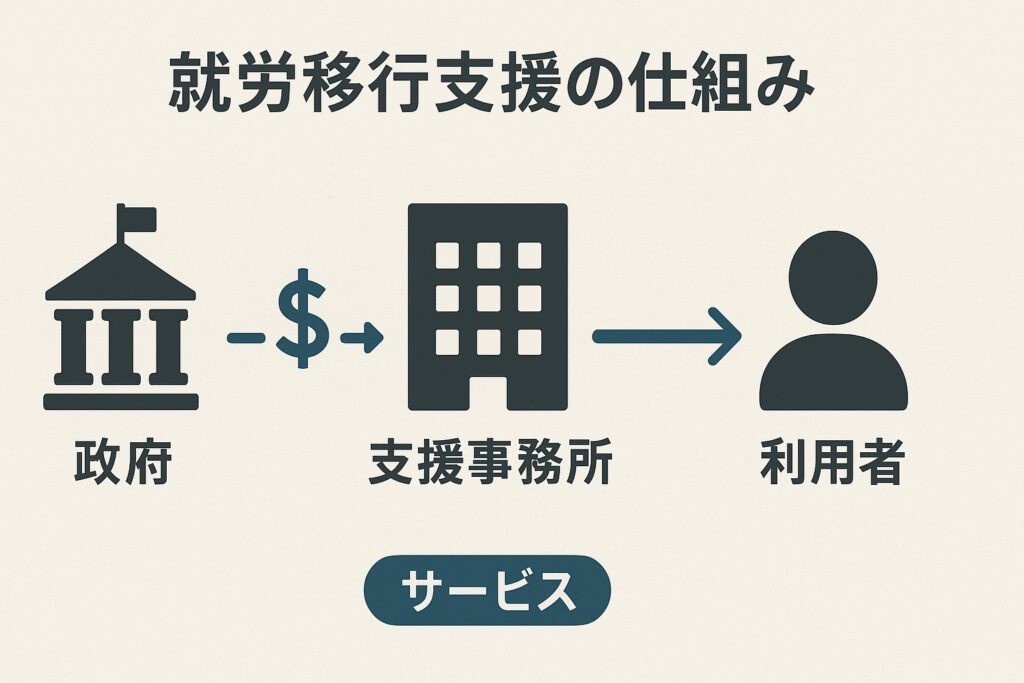

就労移行支援の「からくり」を理解する上で、最も重要なのがお金の流れ、つまり収益構造です。利用者が安心してサービスを受けるためにも、この仕組みを正しく知っておきましょう。

収入の9割は国と自治体からの給付金

就労移行支援事業所の収入の大部分は、障害者総合支援法に基づいて国や自治体から支払われる「訓練等給付費」です。利用者がサービスを受けると、その費用の9割を国と自治体が負担し、残りの1割を利用者が負担します。ただし、ほとんどの利用者は所得に応じて負担上限額が0円となるため、実質無料で利用できるケースが多くなっています。

この給付金は、主に以下の2つの要素で金額が変動します。

- 利用者の「通所日数」で報酬が決まる仕組み

事業所は、利用者が1日通所するごとに報酬を受け取れます。つまり、単純に言えば、多くの利用者が毎日休まずに通ってくれるほど、事業所の収入は安定します。これが、一部の悪質事業所が利用者の引き止めや、意味のない通所を促す動機になり得ると指摘されています。 - 「就職後の定着率」が高いほど報酬がアップする仕組み

ただ通ってもらうだけでは、事業所の評価は上がりません。国は、質の高い支援を評価するため、就職者数や就職後6ヶ月以上働き続けられたか(職場定着率)に応じて、事業所への報酬が加算される仕組みを導入しています。つまり、本当に利用者の就職と定着に貢献している事業所ほど、より多くの報酬を得られるようになっています。

事業所側の支出の内訳は?

一方で、事業所は収入を何に使っているのでしょうか。主な支出は以下の通りです。

- 人件費: 支援員や専門スタッフ(キャリアコンサルタント、精神保健福祉士など)の給与。支出の中で最も大きな割合を占めます。

- 地代家賃: 事業所のオフィスや訓練スペースの賃料。

- 水道光熱費・通信費: 日々の運営に必要なインフラ費用。

- 広告宣伝費: 利用者を募集するためのウェブサイト運営費やパンフレット作成費。

- プログラム開発・教材費: PC訓練用のソフトウェアや、ビジネスマナー研修などの教材費。

このように、事業所は給付金収入の中から、サービスの質を維持・向上させるための様々な経費を支払っています。

「儲かる」は本当?健全な事業所と悪質事業所の違い

「給付金ビジネスは儲かる」というイメージがあるかもしれませんが、実態は異なります。健全な運営をしている事業所は、専門性の高い人材を確保し、質の高いプログラムを提供するために多くのコストをかけており、決して「濡れ手に粟」というわけではありません。

むしろ注目すべきは、収益に対する考え方の違いです。

| 観点 | 健全な事業所 | 悪質な事業所 |

|---|---|---|

| 収益の源泉 | 高い就職実績と職場定着率による加算報酬を重視 | 利用者の通所日数による基本報酬を重視 |

| 利用者への対応 | 一人ひとりに合った支援計画を立て、早期の就職・定着を目指す | 就職を引き延ばし、とにかく長く通ってもらおうとする |

| 支援の質 | 専門性の高いスタッフを配置し、質の高いプログラムを提供する | スタッフの専門性が低く、自習や簡単な作業ばかりさせる |

| 情報公開 | 就職率だけでなく、定着率や就職先の企業名などを積極的に公開 | 都合の良い数字(例:累積就職者数)しか公開しない |

これが実態!就労移行支援が「やめとけ」「ひどい」と言われる具体的な理由

収益構造を理解した上で、次に「やめとけ」「ひどい」と言われる具体的な理由、つまりミスマッチやトラブルの実態を見ていきましょう。これらは、事業所側に問題があるケースと、制度や利用者側に起因するケースに分けられます。

事業所側の問題点

- 就職を急かさず、通所期間を引き延ばそうとする

悪質な事業所の典型例です。「あなたのペースでいいですよ」と耳障りの良いことを言いながら、具体的な就職活動のプランを立てず、結果的に2年間の利用期間ギリギリまで通所させようとします。 - 訓練内容が画一的で、個別のサポートが手薄い

「とりあえずPCの自習をしてください」といったように、一人ひとりの希望や特性に合わせたプログラムが用意されていないケースです。これでは、本当に必要なスキルを身につけることはできません。 - 支援員の専門性が低く、相談に乗ってくれない

スタッフの入れ替わりが激しかったり、障害や就職に関する知識が乏しかったりする事業所も存在します。悩みを相談しても的確なアドバイスがもらえず、孤独を感じてしまうことがあります。 - 強引な勧誘や見学後のしつこい連絡

見学に行っただけなのに、何度も電話がかかってきたり、即決を迫られたりするケースです。利用者のことを考えていない、利益優先の姿勢の表れです。

制度・利用者側の問題点

- 原則2年という利用期間のプレッシャー

利用期間が限られているため、「2年以内に就職しなければ」という焦りがプレッシャーになることがあります。特に、じっくりと体調を整えたい方にとっては、この期間が短く感じられるかもしれません。 - 利用中の収入確保が難しい(アルバイト原則禁止)

就労移行支援は、訓練に集中するためにアルバイトが原則として認められていません。ただし、自治体によっては特別な事情がある場合や就職後のステップアップ目的で例外的に許可される場合もありますが、非常に稀です。そのため、利用中は貯金を切り崩したり、家族の支援を受けたりする必要があり、経済的な不安から利用を断念する人もいます。 - 必ず就職できる保証はないという現実

就労移行支援は、あくまで就職を「サポート」する場所であり、就職を「保証」するものではありません。厚生労働省の統計によると、令和4年度の一般就労移行率は57.2%となっており、約4割の方は期間内に就職に至らないという現実があります。この現実を理解していないと、「利用したのに就職できなかった」という不満につながりやすくなります。

もう騙されない!悪質な就労移行支援事業所を見抜く5つのチェックポイント

では、どうすれば悪質な事業所を避け、自分に合った場所を見つけられるのでしょうか。見学や体験利用の際に、特に注意して確認すべき5つのチェックポイントをご紹介します。

チェック1:就職実績の「数字の罠」に注意(定着率を確認する)

「就職率90%!」といった高い数字だけを鵜呑みにしてはいけません。本当に重要なのは、就職して半年後に何人が働き続けているかを示す「職場定着率」です。定着率が高い事業所は、無理な就職をさせず、利用者が長く働けるように手厚いサポートをしている証拠です。必ず定着率のデータも提示してもらいましょう。

チェック2:プログラム内容が具体的か(「PC訓練」だけでなく内容まで確認)

「PC訓練」と一口に言っても、Word/Excelの基礎を学ぶのか、Webデザインのような専門スキルを学ぶのかで内容は大きく異なります。パンフレットに書かれている内容だけでなく、「具体的にどのようなスキルが、どのくらいの期間で身につくのか」を詳しく質問しましょう。

チェック3:支援員の専門性や雰囲気(質問への対応や表情を観察)

支援員は、あなたの就職活動を支える最も重要なパートナーです。質問に対して、専門用語を使わずに分かりやすく答えてくれるか、親身になって話を聞いてくれるかなど、人柄や相性も確認しましょう。スタッフ同士が和やかに話しているかなど、事業所全体の雰囲気も大切な判断材料です。

チェック4:利用者層が自分に合っているか(年齢層や障害特性)

他の利用者は、共に訓練に励む仲間になります。自分と同じくらいの年齢層の人が多いか、目指している職種や障害特性が近い人がいるかなども確認すると、通所後のイメージが湧きやすくなります。

チェック5:見学・体験時の対応(デメリットも正直に話してくれるか)

良いことばかりを話す事業所には注意が必要です。信頼できる事業所は、サービスのメリットだけでなく、「利用中の生活費はどうしていますか?」といった突っ込んだ質問に対しても、正直に制度上のデメリットや現実を伝えてくれます。

失敗しない!あなたに合った優良な就労移行支援事業所の選び方【4ステップ】

悪質な事業所を見抜くポイントを押さえたら、次はいよいよ自分に合った事業所を選ぶための具体的な行動に移りましょう。以下の4つのステップで進めるのがおすすめです。

STEP1:まずは自分の「目的」を明確にする

「なぜ就労移行支援を利用したいのか?」を自分の中で整理しましょう。目的が明確であればあるほど、事業所選びの軸が定まります。

- 例1: パソコン作業が苦手なので、WordやExcelの基礎を学んで事務職に就きたい。

- 例2: 対人関係が苦手なので、コミュニケーション訓練を受けて、軽作業の仕事から始めたい。

- 例3: 生活リズムが乱れているので、まずは毎日通所することを目標に体調を整えたい。

STEP2:複数の事業所をリストアップして比較検討する

一つの事業所だけを見て決めるのは危険です。インターネットで自宅から通える範囲の事業所を最低3〜4つ探し、それぞれの特徴を比較しましょう。

| 事業所タイプ | 特徴 | 代表例 |

|---|---|---|

| 大手事業所 | 全国展開。プログラムが体系化されており、就職実績が豊富。 | LITALICOワークス, ココルポート, atGPジョブトレ |

| 地域密着型 | 地元企業の求人に強い。アットホームな雰囲気のところが多い。 | 各地域のNPO法人や社会福祉法人が運営 |

| 特化型事業所 | IT/Web系、データサイエンス、プログラミングなど専門スキル習得に特化。 | Neuro Dive, manaby |

STEP3:必ず見学・体験を利用して「生の情報」を得る

Webサイトの情報だけでは分からない「実際の雰囲気」を知るために、見学や体験利用は必須です。前のセクションで紹介した「5つのチェックポイント」を参考に、自分自身の目で確かめましょう。印刷して使えるチェックリストを用意しましたので、ぜひご活用ください。

【ダウンロードして使える!事業所見学時チェックリスト】

□ 就職実績について

- [ ] 就職率だけでなく、職場定着率(6ヶ月)のデータは開示されているか?

- [ ] どのような職種・業種の企業への就職が多いか?

□ プログラムについて

- [ ] 自分の目的に合ったプログラムはあるか?(具体的内容を確認)

- [ ] 1日のスケジュールはどのようになっているか?

□ スタッフについて

- [ ] 質問に対して、分かりやすく丁寧に答えてくれるか?

- [ ] スタッフの専門性(保有資格など)はどうか?

- [ ] スタッフ同士の雰囲気は良いか?

□ 環境・利用者について

- [ ] 事業所は清潔で、集中できる環境か?

- [ ] 利用者の年齢層や雰囲気が自分に合いそうか?

□ その他

- [ ] メリットだけでなく、デメリットも正直に説明してくれるか?

- [ ] 無理な勧誘はないか?

STEP4:市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に相談する

自分一人で決めるのが不安な場合は、専門家を頼りましょう。お住まいの市区町村の障害福祉担当課や、相談支援事業所では、中立な立場であなたに合った事業所選びのアドバイスをしてくれます。

就労移行支援の「からくり」に関するよくある質問(Q&A)

最後に、就労移行支援の「からくり」に関して、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。

- Q利用料金は本当にほとんどかからないの?

- A

はい。前年の世帯所得によりますが、多くの方が自己負担なく無料で利用しています。住民税非課税世帯や生活保護受給世帯は自己負担0円です。課税世帯でも月額9,300円または37,200円の上限が定められており、それ以上の負担は発生しません。

- Q2年以内に就職できなかったらどうなるの?

- A

原則としてサービスの利用は終了となります。ただし、自治体の審査により必要性が認められた場合に限り、最大1年間の延長が可能な場合があります。また、令和3年以降は必要に応じてさらなる延長が認められるケースも出てきています。2年で就職に至らなかったとしても、そこで人生が終わるわけではありません。ハローワークの障害者窓口や地域障害者職業センターなど、他の支援機関と連携して就職活動を続けることができます。

- Qアルバイトをしながら通う方法は絶対にない?

- A

原則は認められていませんが、自治体の判断によっては例外的に許可されるケースも稀にあります。例えば、「就職後のステップアップのため」「経済的に困窮している」「週20時間以内の短時間勤務」などの条件で許可されることがありますが、自治体によって判断が大きく異なります。

- Q事業所が合わなかった場合、途中で変更できる?

- A

はい、可能です。利用を開始した後でも、「どうしても雰囲気が合わない」「プログラム内容が思っていたのと違う」と感じた場合は、他の事業所に移ることができます。ただし、利用期間は通算される(例:A事業所に半年通った後、B事業所に移った場合、残りの利用期間は1年半)ので注意が必要です。

まとめ:からくりを理解し、賢い選択であなたの未来を拓こう

就労移行支援の「からくり」と言われる収益構造や、「やめとけ」と言われる背景について解説してきました。

大切なのは、「からくり」=「悪」と決めつけないことです。給付金で運営されているからこそ、多くの人が無料で質の高い支援を受けられるという側面もあります。重要なのは、その仕組みを悪用する一部の事業所と、利用者のために誠実に運営している優良な事業所を、あなた自身の目で見極める力を身につけることです。

この記事で紹介したチェックポイントや選び方を参考に、ぜひ複数の事業所を見学し、あなたに最適なパートナーを見つけてください。正しい知識を武器に、賢い一歩を踏み出すことが、あなたの望む未来への一番の近道となるはずです。

【重要な注意事項】

- 就労移行支援の運用は自治体によって異なる場合があります。詳細については、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。

- 制度や運用状況は変更される可能性があります。最新情報は厚生労働省や各自治体の公式サイトでご確認ください。

【免責事項】

本記事に掲載されている情報は、2025年8月時点のものです。制度やサービス内容は変更される可能性がありますので、最新の情報や詳細については、お住まいの自治体や各事業所の公式サイトを必ずご確認ください。