「障害者雇用促進法」という言葉を聞いたことはありますか?これは、障害のある方がその能力や適性に応じて活躍できるよう、雇用の安定と促進を図るための法律です。

正式名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」といい、企業に対して一定の割合で障害者を雇用することを義務付けるなど、障害のある方の就労を社会全体で支えるためのルールが定められています。

近年、ダイバーシティ&インクルージョンの重要性が高まる中、この法律の役割はますます大きくなっています。2024年4月には改正法が施行され、企業の義務も変更されました。

この記事では、障害者雇用促進法の目的や対象者、企業に課せられた義務、そして雇用を後押しする助成金制度などを、最新の情報を交えながらわかりやすく解説します。

▼記事を読むのが面倒な人のためにAI解説動画を作りました。読み間違いはご容赦くださいませ。

障害者雇用促進法の目的と基本理念

障害者雇用促進法の根底にあるのは、障害のある方もない方も、意欲と能力に応じて等しく働く機会を得られる社会を実現するという考え方です。

この法律は、単に障害のある方の雇用を増やすことだけを目的としているわけではありません。一人ひとりが職業生活を通じて自立し、社会経済を構成する一員としてその能力を最大限に発揮できる環境を整えることを目指しています。

法律の目的

法律の第一条には、その目的が以下のように記されています。

この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するため、その必要な措置を講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

(引用:e-Gov法令検索「障害者の雇用の促進等に関する法律」)

つまり、以下のような様々な措置を通じて、障害のある方の職業的な自立と安定をサポートすることが、この法律の大きな目的です。

- 雇用義務:

企業に一定割合の障害者雇用を義務付ける - 差別の禁止・合理的配慮:

募集・採用・待遇などにおける差別の禁止と、働きやすさを確保するための「合理的配慮」の提供を義務付ける - 職業リハビリテーション:

職業訓練や職業相談などを通じて、就労を支援する

基本理念

この法律は、以下の3つの基本理念を掲げています。

- 機会の均等:

障害者である労働者は、経済社会を構成する一員として、その能力を発揮する機会が与えられるべきである。 - 自立への努力:

障害者である労働者は、職業人として自覚を持ち、自ら能力開発・向上に努め、自立を目指すべきである。 - 事業主の責務:

すべての事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害のある方の自立への努力に協力し、その能力を正当に評価して雇用の場を与え、雇用の安定を図る責務を有する。

これらの理念は、障害のある方を単に「支援の対象」と見るのではなく、社会を共に支える対等なパートナーとして捉えていることを示しています。

対象となる障害者

障害者雇用促進法において、雇用義務の対象となる「障害者」とは、原則として以下の手帳のいずれかを所持している方を指します。

| 手帳の種類 | 対象となる障害 |

|---|---|

| 身体障害者手帳 | 視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能の障害がある方 |

| 療育手帳 | 児童相談所や知的障害者更生相談所などによって、知的障害があると判定された方 |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病)、てんかんなどの精神疾患があり、一定の障害の状態にあると認定された方 |

発達障害のある方については、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合に対象となります。また、一部の助成金制度では、手帳を所持していなくても、統合失調症、そううつ病、てんかんのある方が対象となる場合があります。

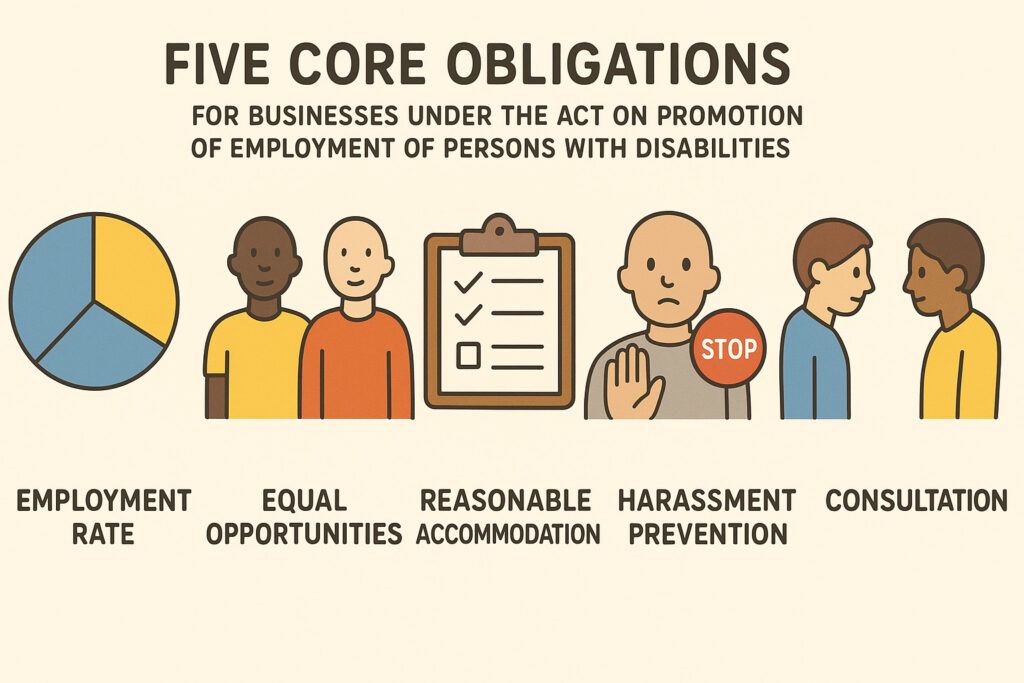

企業に課せられる5つの義務

障害者雇用促進法では、事業主(企業)に対して、主に以下の5つの義務を定めています。

- 法定雇用率以上の障害者を雇用する義務

- 差別の禁止と合理的配慮の提供義務

- 障害者雇用状況の報告義務

- 障害者を解雇する場合の届出義務

- 障害者職業生活相談員の選任義務

これらの義務は、企業の規模にかかわらず、すべての事業主に適用されるもの(差別の禁止や合理的配慮など)と、一定規模以上の企業に課せられるものがあります。

1. 法定雇用率制度(障害者雇用率制度)

この法律の最も中心的な制度が「法定雇用率制度」です。これは、従業員を一定数以上雇用している事業主に対して、その従業員数に法定雇用率を掛けた人数以上の障害者を雇用することを義務付けるものです。

法定雇用率の推移

法定雇用率は、社会全体の雇用状況などを踏まえ、少なくとも5年ごとに見直されます。近年の法定雇用率は段階的に引き上げられています。

| 期間 | 民間企業 | 国・地方公共団体等 | 都道府県等の教育委員会 |

|---|---|---|---|

| ~2024年3月 | 2.3% | 2.6% | 2.5% |

| 2024年4月~ | 2.5% | 2.8% | 2.7% |

| 2026年7月~(予定) | 2.7% | 3.0% | 2.9% |

2024年4月からは、民間企業の法定雇用率は2.5%に引き上げられました。 これにより、常時雇用する労働者が40人以上の企業は、障害者を1人以上雇用する義務が生じます。

さらに、2026年7月からは2.7%に引き上げられる予定で、対象となる企業は従業員37.5人以上に拡大します。

雇用率の算定方法

法定雇用率を計算する際の障害者のカウント方法は、障害の種別や程度、労働時間によって異なります。

- 週所定労働時間30時間以上: 1人

- 重度身体障害者・重度知的障害者(週30時間以上): 2人(ダブルカウント)

- 週所定労働時間20時間以上30時間未満: 0.5人

- 精神障害者(週20時間以上30時間未満)で一定の要件を満たす方: 1人(特例)

- 重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者(週10時間以上20時間未満): 0.5人(2024年4月からの改正で算入可能に)

このように、特に重度の障害のある方や、精神障害のある方の雇用を促進するための配慮がなされています。

2. 差別の禁止と合理的配慮の提供

障害者雇用促進法では、雇用の分野において、障害を理由とする差別の禁止と、障害のある方が働く上で生じる障壁を取り除くための合理的配慮の提供を事業主に義務付けています。

差別の禁止

募集・採用、賃金、配置、昇進、教育訓練など、雇用に関するあらゆる場面で、障害を理由に不利な取り扱いをすることは禁止されています。

合理的配慮の提供義務

「合理的配慮」とは、障害のある方が他の従業員と平等に働き、能力を発揮できるようにするために、個々の状況に応じて行われる調整や変更のことです。ただし、事業主に対して「過重な負担」にならない範囲で提供することが求められます。

<合理的配慮の具体例>

| 場面 | 配慮の例 |

|---|---|

| 採用面接 | ・筆談や手話通訳者を配置する ・面接時間を延長する |

| 職場環境 | ・車いす用のスロープや多目的トイレを設置する ・机の高さを調整する、拡大鏡や読み上げソフトを導入する |

| 業務遂行 | ・業務指示を口頭だけでなく、文書でも伝える ・図やイラストを用いたマニュアルを作成する ・短時間勤務や時差出勤を認める |

| 通勤 | ・ラッシュ時を避けた時差出勤を認める ・マイカー通勤を許可する |

3. その他の義務

- 障害者雇用状況の報告(ロクイチ報告):

毎年6月1日時点での障害者の雇用状況を、管轄のハローワークに報告する義務があります。(対象:従業員40.0人以上の企業 ※2024年4月~) - 障害者を解雇する場合の届出:

障害のある従業員を解雇する場合は、事前に管轄のハローワークに届け出る必要があります。 - 障害者職業生活相談員の選任:

障害者を5人以上雇用する事業所では、相談員を選任し、障害のある従業員の職業生活に関する相談・指導を行わせるよう努めなければなりません。

義務を果たさない場合のペナルティ

法定雇用率を達成できない企業には、いくつかの措置が講じられます。

障害者雇用納付金制度

法定雇用率未達成の企業のうち、常時雇用する労働者が100人を超える企業は、不足している人数1人あたり月額50,000円の「障害者雇用納付金」を国に納付しなければなりません。

この納付金は、罰金ではなく、障害者雇用を社会全体で支えるための費用を、企業が共同で負担するという考え方に基づいています。集められた納付金は、法定雇用率を達成している企業への調整金や、障害者雇用に関する様々な助成金の原資として活用されます。

行政指導から企業名公表へ

納付金を支払えば義務が免除されるわけではありません。法定雇用率が著しく低い企業に対しては、ハローワークから以下のような段階的な行政指導が行われます。

- 雇入れ計画作成命令: ハローワークの指導のもと、2年間の障害者雇入れ計画を作成

- 適正実施勧告: 計画を適正に実施するよう勧告

- 特別指導: 個別の指導を実施

- 企業名の公表: 上記の指導を経ても改善が見られない場合、最終的には企業名が公表されることがあります。

企業名が公表されると、企業の社会的評価やブランドイメージに大きな影響を及ぼす可能性があります。

障害者雇用を支える助成金制度

国は、障害者雇用に取り組む事業主を支援するため、様々な助成金制度を設けています。これらを活用することで、採用や職場環境の整備にかかる経済的な負担を軽減することができます。

ここでは、代表的な助成金をいくつか紹介します。

| 助成金の種類 | 内容 |

|---|---|

| 特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース) | ハローワーク等の紹介により、高齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に助成金を支給します。 |

| トライアル雇用助成金 (障害者トライアルコース) | 障害者を試行的に3ヶ月間雇い入れる(トライアル雇用)場合に、奨励金を支給します。トライアル雇用終了後、常用雇用へ移行するきっかけ作りを目的としています。 |

| 障害者介助等助成金 | 障害のある従業員の雇用管理のために、職場介助者の配置や手話通訳担当者の委嘱などを行った場合に、費用の一部を助成します。 |

| 職場適応援助者(ジョブコーチ) による支援 | 障害のある方が職場にスムーズに適応できるよう、専門の支援員(ジョブコーチ)が職場を訪問し、本人と事業主に対して支援を行います。 |

| キャリアアップ助成金 (障害者正社員化コース) | 障害のある有期雇用労働者を、正規雇用労働者や無期雇用労働者に転換した場合に助成金を支給します。 |

まとめ

障害者雇用促進法は、障害のある方の働く権利を守り、その能力を社会で活かすための重要な法律です。法定雇用率の達成は、企業が果たすべき社会的責任の一つと言えるでしょう。

しかし、この法律は単なる「義務」を課すだけのものではありません。障害のある方を雇用することは、新たな視点や多様な人材を社内に取り込むことにつながり、企業の成長やイノベーションを促進する可能性を秘めています。

助成金制度などを積極的に活用しながら、一人ひとりの特性に合わせた合理的配慮を行い、誰もが働きやすい職場環境を整えていくことが、これからの企業に求められています。

この記事が、障害者雇用促進法への理解を深め、インクルーシブな職場づくりへの第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

本記事の情報は2025年10月の最新情報に基づいて作成されています。法律や制度に関する最新の情報は、厚生労働省などの公式サイトでご確認ください。