「仕事でケアレスミスが異常に多い」

「部屋がどうしても片付けられない」

「大事な約束をすっぽかしてしまう」

このような悩みが続き、「もしかして自分は大人のADHD(注意欠如・多動症)かもしれない」と不安に感じていませんか?

ADHDは、生まれつきの脳機能の発達のかたよりによる発達障害の一つです。かつては子どもの障害というイメージが強かったですが、近年では大人になってから診断されるケースが増えています。

この記事では、大人のADHDについて、ご自身でできるセルフチェックリストから、医療機関での正確な診断の流れ、費用、そして診断後の対処法までを網羅的に解説します。一人で抱え込まず、正しい知識を得るための一歩として、ぜひ参考にしてください。

▼記事を読むのが面倒な人のためにAI解説動画を作りました。読み間違いはご容赦くださいませ。

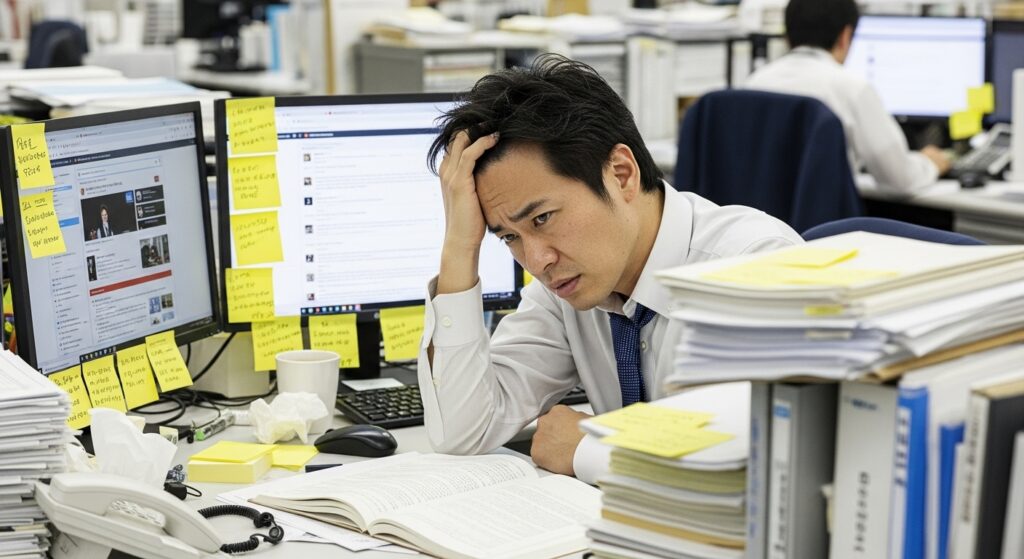

もしかして大人のADHD?と感じる「よくある困りごと」

大人のADHDの特性は、「不注意」「多動性」「衝動性」の3つの症状に分類されます。これらの特性が、仕事や日常生活、人間関係において様々な「困りごと」として現れることがあります。

【仕事編】ケアレスミスやタスク管理の苦手さ

- 単純な計算ミスや誤字脱字など、不注意によるミスを繰り返す

- 会議や会話の内容に集中し続けるのが難しい

- 複数のタスクを同時に進めるのが苦手で、どれも中途半端になる

- 仕事の段取りを立てるのが苦手で、締め切りに間に合わないことが多い

- 書類やデータの整理整頓ができず、必要なものをすぐに見つけられない

【日常生活編】片付けられない、忘れ物が多い

- 部屋やデスク周りが散らかっており、どこから手をつけていいか分からない

- 財布や鍵、スマートフォンなどを頻繁に置き忘れたり、失くしたりする

- 公共料金の支払いや重要な手続きの期限を忘れてしまう

- 約束や予定そのものを忘れてしまうことがある

- 衝動買いが多く、金銭管理が苦手

【人間関係編】つい失言してしまう、話が飛ぶ

- 相手の話を最後まで聞かずに、自分の話をし始めてしまう

- 思ったことを深く考えずに口にしてしまい、相手を傷つけることがある

- 会話の途中で話が脱線し、何を話していたか分からなくなる

- 貧乏ゆすりやペン回しなど、落ち着きのない行動が多い

- 順番を待つのが苦手で、列に割り込んでしまうことがある

これらの困りごとに心当たりがある場合、ADHDの特性が関係している可能性があります。ただし、これらは誰にでもあることなので、いくつか当てはまるからといって即座にADHDと判断することはできません。

まずはセルフチェック|大人のADHD診断テスト(ASRS-v1.1)

世界保健機関(WHO)とハーバード大学の研究者らが作成した「成人ADHD自己記入式症状チェックリスト(ASRS-v1.1)」は、医療機関でも問診の参考に使われることがある、信頼性の高いセルフチェックです。

セルフチェックを行う上での注意点

ASRS-v1.1は、パートAとパートBの2部構成になっており、過去6ヵ月における感じ方や行動を「全くない」「まれに」「ときどき」「しばしば」「非常にしばしば」の5段階で評価します。

セルフチェックの判定方法

パートAの6項目のうち、4項目以上が「ときどき」「しばしば」「非常にしばしば」のいずれかに該当する場合、ADHDの可能性が比較的高いと考えられます。

繰り返しになりますが、これは確定診断ではありません。この結果はあくまで専門医に相談するきっかけとして捉え、自己判断で結論づけることのないようにしてください。

正確な診断を受けるには?病院での検査・診断の流れ

セルフチェックでADHDの可能性を感じたら、専門の医療機関を受診しましょう。ここでは、予約から診断確定までの一般的な流れを解説します。

STEP1:病院を探し、予約する

何科を受診すればいい?

大人の発達障害を診断できるのは、主に精神科または心療内科です。しかし、すべての精神科・心療内科が発達障害の診断に対応しているわけではありません。

病院選びのポイント

- 病院のウェブサイトで「大人の発達障害」「ADHDの診断・治療」といった記載があるか確認する。

- 発達障害者支援センターなどの公的機関に問い合わせて、地域の専門医療機関を教えてもらう。

- 初診の予約は数ヶ月先になることも少なくないため、早めに複数の候補を探し、連絡してみるのがおすすめです。

STEP2:問診・ヒアリング

医師による詳細な聞き取りが行われます。現在の困りごとだけでなく、ADHDが生まれつきの特性であるため、子どもの頃の様子についても詳しく質問されます。

子どもの頃の様子が重要に

- 学校の通知表の所見欄に「落ち着きがない」「忘れ物が多い」などと書かれていなかったか。

- 夏休みの宿題を最後まで溜め込んでいなかったか。

- 授業中にじっとしていられなかったり、上の空だったりした経験は?

可能であれば、親や兄弟に協力してもらい、子どもの頃の様子を聞いておくとスムーズです。母子手帳や通知表が残っていれば持参すると良いでしょう。

事前にまとめておくと良いことリスト

- 現在、仕事や生活で困っていることの具体例

- その困りごとがいつから続いているか

- 子どもの頃の様子(学校生活、成績、友人関係など)

- これまでの職歴や学歴

- 家族構成や生育歴

- 心身の健康状態で他に気になること

STEP3:心理検査(発達検査・知能検査)

問診に加え、客観的なデータを得るために心理検査が行われることがあります。

- WAIS-IV(ウェイス・フォー)などの知能検査:

記憶力、知覚、思考、処理速度など、得意なことと苦手なことの認知特性のばらつきを調べます。 - その他の心理検査:

注意力や集中力を測る検査(Conners成人ADHD評価スケールなど)や、他の精神疾患の可能性を調べるための質問紙検査などを行うこともあります。

STEP4:診断とフィードバック

問診、心理検査の結果、そしてアメリカ精神医学会による診断・統計マニュアルDSM-5などを元に、医師が総合的にADHDかどうかを判断します。診断結果とともに、ご自身の特性(得意なこと・苦手なこと)や、今後の治療方針について説明を受けます。

大人のADHD診断にかかる費用と期間の目安

診断にかかる費用や期間は、多くの方が気になる点だと思います。目安を以下にまとめました。

費用は保険適用される?総額はいくら?

ADHDの診断や治療は、原則として公的医療保険が適用されます。自己負担額は3割です。

| 項目 | 費用の目安(3割負担) | 備考 |

|---|---|---|

| 初診料 | 約2,000円~3,000円 | 紹介状の有無などで変動 |

| 心理検査料 | 約3,000円~30,000円 | 医療機関や検査内容により大きく変動。保険適用外の場合もあります。 |

| 再診料 | 約1,500円 | |

| 診断書作成料 | 約3,000円~10,000円 | 保険適用外。医療機関による |

| 合計(診断まで) | 約7,000円~35,000円 | あくまで目安です |

※上記は一般的な目安であり、医療機関や検査内容によって費用は大きく異なります。

※医療機関の方針やカウンセリングの内容によっては保険適用外(自由診療)となる場合もありますので、予約時に必ず確認しましょう。

診断が確定するまでの期間

受診から診断が確定するまでの期間は、1ヶ月~3ヶ月程度が一般的です。

初診ですぐに診断が下りることは稀で、複数回の通院と心理検査を経て、総合的に判断されます。人気のクリニックや地域によっては、初診の予約自体が数ヶ月待ちであったり、診断までの期間がこれ以上かかったりする場合もあります。

ADHDと診断されたら?その後の治療と対処法

ADHDと診断されることは、ゴールではなく新しいスタートです。自分の「取扱説明書」を手に入れることだと考えましょう。治療や対処法を通じて、困りごとを減らし、より生きやすくなることを目指します。

1. 環境調整(生活や職場での工夫)

自分の特性を理解し、苦手なことをカバーする工夫を取り入れる方法です。薬に頼らずに始められる最も重要な対処法です。

- 視覚的なリマインダー: ToDoリストを目につく場所に貼る、スマートフォンのリマインダー機能を活用する。

- 時間管理: タイマーを使って作業時間を区切る、ポモドーロテクニックなどを試す。

- 整理整頓: モノの定位置を決める、不要なものは捨てる、ラベリングで分かりやすくする。

- 刺激を減らす: 作業中はスマートフォンを別の部屋に置く、ノイズキャンセリングイヤホンを使う。

- 職場での配慮: 上司や同僚に相談し、指示を口頭だけでなくメールでもらう、静かな席に移動させてもらうなどの配慮を求める(合理的配慮)。

2. 心理社会的治療(カウンセリングなど)

専門家との対話を通じて、考え方や行動のパターンを変えていく治療法です。

- 認知行動療法(CBT):

衝動的な行動や先延ばし癖などの背景にある考え方の偏りを修正し、具体的な行動を変えていくトレーニングをします。 - ソーシャル・スキル・トレーニング(SST):

対人関係を円滑にするためのコミュニケーションスキルを学びます。

3. 薬物療法

ADHDの特性である「不注意」や「多動性・衝動性」を緩和するために、脳内の神経伝達物質の働きを調整する薬が用いられます。

薬物療法はあくまで症状をコントロールし、環境調整や心理社会的治療に取り組みやすくするための補助的な役割です。必ず医師の指示に従って服用し、自己判断で中断しないことが重要です。

二次障害(うつ病・不安障害など)の予防と治療

ADHDの特性からくる失敗体験が積み重なり、自己肯定感が低下することで、うつ病や不安障害、依存症といった「二次障害」を引き起こすことがあります。早期に診断を受け、適切な対処を始めることは、これらの二次障害を防ぐ上でも非常に重要です。

大人のADHDに関するよくある質問(Q&A)

最後に、大人のADHDに関して多くの方が抱く疑問にお答えします。

Q1. 診断を受けるメリット・デメリットは?

診断を受けるかどうかは個人の判断ですが、メリットとデメリットを理解しておくことが大切です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ○ 長年の悩みの原因が分かり、安心できる | △ 「障害者」というレッテルを貼られたように感じる人もいる |

| ○ 自分の特性に合った対処法が分かる | △ 診断を受けるための時間や費用がかかる |

| ○ 薬物療法やカウンセリングなどの治療が受けられる | △ 診断結果を職場などに伝えるかどうかで悩む可能性がある |

| ○ 職場での合理的配慮を受けやすくなる | △ 生命保険への加入などで条件がつく場合がある |

| ○ 障害者手帳の取得など、公的支援の対象になる可能性がある |

Q2. 診断基準を満たさない「グレーゾーン」の場合はどうすればいい?

検査の結果、ADHDの診断基準は満たさないものの、その傾向が見られる「グレーゾーン」と判断されることもあります。この場合、治療の対象にはなりにくいですが、カウンセリングを受けたり、環境調整の工夫を取り入れたりすることで、困りごとを軽減することは可能です。自分の認知特性を理解するだけでも、大きな一歩です。

Q3. 家族やパートナーができるサポートは?

ご家族やパートナーがADHDの特性を正しく理解し、協力することが大切です。

- 特性を責めない:

「なぜできないの?」と責めるのではなく、「どうすればできるか」を一緒に考えましょう。 - 具体的にお願いする:

「ちゃんと片付けて」ではなく、「この書類をこの箱に入れて」のように、具体的・視覚的に指示を出すと伝わりやすいです。 - 得意なことを任せる:

苦手なことを無理にやらせるより、得意なことで活躍できる場を作るのが効果的です。

Q4. 診断後は障害者手帳を取得できる?

ADHDと診断された場合、「精神障害者保健福祉手帳」の申請対象となる可能性があります。手帳を取得するには、初診から6ヶ月以上経過し、日常生活や社会生活に制約があることが条件です。

手帳を取得すると、税金の控除や公共料金の割引、障害者雇用枠での就労など、様々な福祉サービスを利用できます。取得は任意であり、日常生活での困難さの程度によって等級が判断されます。詳しくは主治医やお住まいの自治体の障害福祉窓口にご相談ください。

まとめ|一人で抱え込まず、まずは専門機関に相談を

「もしかしてADHDかも?」という気づきは、これまでの生きづらさの原因を解明し、より良い人生を送るための重要なスタートラインです。

セルフチェックはあくまできっかけです。大切なのは、自己判断で悩み続けるのではなく、専門家の力を借りること。勇気を出して医療機関のドアを叩くことで、自分の特性を正しく理解し、具体的な対策を立てる道が開けます。

この記事が、あなたが次の一歩を踏み出すための助けとなれば幸いです。

【免責事項】

本記事の情報は2025年9月時点のものです。医療制度や費用は変更される可能性があります。また、この記事は情報提供を目的としており、医学的な診断や治療に代わるものではありません。詳細や最新の情報については、各医療機関や公的機関に直接お問い合わせください。

記事監修: 平川病院 産業医・発達障害専門医