精神的な不調が続き、日々の生活や仕事に難しさを感じることはありませんか? もしかしたら、その困難を和らげるための一つの選択肢として「精神障害者保健福祉手帳」が役立つかもしれません。

この記事では、精神障害者保健福祉手帳とはどのような制度なのか、その基本から等級の違い、具体的なメリット、そして申請前に知っておきたい注意点や申請方法まで、網羅的に、そして分かりやすく解説します。

手帳を持つことへの不安や疑問にもお答えしますので、ぜひ最後まで読んでいただき、あなたにとって最善の選択をするための一助としてください。

▼記事を読むのが面倒な人のためにAI解説動画を作りました。読み間違いはご容赦くださいませ。

精神障害者保健福祉手帳の基本|3つのポイントで理解する

まずは、精神障害者保健福祉手帳がどのようなものか、基本的な3つのポイントから見ていきましょう。

① 対象となる人

精神障害者保健福祉手帳は、何らかの精神疾患(てんかん、発達障害を含みます)により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象としています。

具体的には、以下のような疾患が対象となります。

- 統合失調症

- うつ病、双極性障害などの気分障害

- てんかん

- 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症

- 高次脳機能障害

- 発達障害(自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠如多動性障害など)

- その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

重要なのは、初めてその病気で病院にかかった日(初診日)から6ヶ月以上経過していることが申請の条件となる点です。

② 目的は「自立と社会参加の促進」

手帳を持つ目的は、単に障害を証明することだけではありません。手帳を持っている方が、様々な支援サービスを利用しやすくなることで、自立した生活を送り、社会活動に参加しやすくなることを後押しするのが、この制度の本来の目的です。税金の優遇や公共料金の割引などは、そのための具体的な支援策の一つです。

③ 他の障害者手帳との違い

障害者手帳には、精神障害者保健福祉手帳のほかに「身体障害者手帳」と「療育手帳(愛の手帳など地域により名称が異なる)」があります。それぞれの対象は以下の通りです。

| 手帳の種類 | 対象となる障害 |

|---|---|

| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神疾患、発達障害、てんかんなど |

| 身体障害者手帳 | 身体(視覚、聴覚、肢体不自由など)の障害 |

| 療育手帳 | 知的障害 |

精神障害と知的障害を併せ持つ方が、両方の手帳を取得することも可能です。

精神障害者保健福祉手帳の等級|1級・2級・3級の違いとは?

手帳には、障害の程度に応じて1級、2級、3級の3つの等級があります。等級によって受けられるサービスの範囲が変わることがあります。

等級を判定する基準

等級は、提出された医師の診断書をもとに、「精神疾患の存在と能力障害の状態」と「日常生活や社会生活での困難の程度」を総合的に評価して判定されます。

- 精神疾患の状態: 症状がどの程度あるか

- 能力障害の状態: 生活を送る上での能力がどの程度制限されているか

- 困難の程度: 日常生活や社会生活で、どの程度の支障があるか

【表で比較】等級ごとの状態の目安

厚生労働省の判定ガイドラインによると、等級ごとの状態の目安は以下のようになっています。

| 等級 | 精神疾患の状態 | 能力障害の状態(日常生活・社会生活の困難度) |

|---|---|---|

| 1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 | 他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用事を済ませることができない。 |

| 2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又はこれを著しく制限することを必要とする程度 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難である。 |

| 3級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又はこれを制限することを必要とする程度 | 日常生活や社会生活に、ある程度の制限を受ける。 |

※これはあくまで目安であり、個々の状況によって総合的に判断されます。

診断書と等級の関係

等級判定において、主治医が作成する診断書は非常に重要な役割を果たします。そのため、日頃から診察の際に、ご自身の日常生活で困っていること(金銭管理、対人関係、仕事での困難など)を具体的に主治医に伝えておくことが大切です。

【一覧】精神障害者保健福祉手帳で受けられる10のメリット

手帳を取得することで、全国共通のサービスや、お住まいの自治体・事業者による独自のサービスなど、様々な支援を受けることができます。ここでは代表的なメリットを10個ご紹介します。

① 税金の控除・減免

所得税や住民税、相続税、贈与税などで、障害者控除や特別障害者控除が適用され、税金の負担が軽減されます。(例:2025年10月時点の所得税の場合、障害者控除は27万円、特別障害者(1級)控除は40万円)

② 公共料金の割引

自治体によっては、水道料金や下水道料金、公営住宅の家賃などが割引・減免される場合があります。

③ 公共交通機関の運賃割引

鉄道、バス、タクシーなどで運賃割引が受けられる場合があります。割引内容は交通事業者によって大きく異なりますので、ご利用前に必ず各事業者の公式サイト等でご確認ください。

④ 公共施設・文化施設の利用料割引

美術館、博物館、動物園、公園などの公共施設の入場料が本人および介助者1名まで無料または割引になる場合があります。

⑤ 携帯電話料金の割引

NTTドコモ、au、ソフトバンクなどの大手携帯電話会社では、手帳の所持者を対象とした料金割引プランが用意されています。

⑥ NHK放送受信料の減免

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる住民税非課税の世帯は全額免除、1級の手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合は半額免除など、条件によってNHKの放送受信料が減免されます。

⑦ 生活福祉資金の貸付

低金利または無利子で、生活費や療養に必要な資金の貸付を受けられる場合があります。

⑧ 障害者雇用枠での就労

一般の採用枠とは別に、障害のある方を対象とした「障害者雇用枠」での就職・転職活動が可能になります。企業からの合理的配慮を受けやすくなるメリットがあります。

「障害者雇用枠での就職を目指したいけれど、何から始めればいいか分からない」

「自分のスキルに不安がある」

という方は、就職の準備から定着までをサポートしてくれる国の制度「就労移行支援」の活用を検討してみてください。

⑨ 地域独自のサービス

お住まいの市区町村が独自に行っているサービス(例:福祉手当の支給、ゴミ出し支援など)を受けられる場合があります。

⑩ その他(映画、レジャー施設の割引など)

映画館やテーマパークなど、民間の施設でも入場料の割引が受けられることがあります。

申請前に知っておきたいデメリットと注意点

メリットが多い一方で、申請する前に知っておくべきこと、人によってはデメリットと感じる可能性のある点も存在します。

デメリットは原則ないが、知っておくべきこと

まず大前提として、手帳を持っていること自体で、法的な不利益や社会的な制限を受けることは原則としてありません。 しかし、以下の点は理解しておく必要があります。

① 周囲に知られる可能性とプライバシー

手帳は、ご自身で提示しない限り、他人に知られることはありません。障害者雇用枠で就職する場合などを除き、会社や学校に報告する義務もありません。しかし、割引サービスなどを利用する際に手帳を提示することで、周囲の人に知られる可能性はあります。

② 更新手続きの手間

手帳の有効期限は2年間です。継続して利用するためには、2年ごとに更新手続きが必要になります。更新の際には、改めて医師の診断書が必要になるため、時間と費用がかかる点を負担に感じる方もいます。

③ 民間保険への加入制限の可能性

生命保険や医療保険など、民間の保険に加入する際、手帳を持っていることや精神疾患の既往歴が、加入の審査に影響する場合があります。必ずしも加入できないわけではありませんが、条件が厳しくなったり、加入できる商品が限られたりする可能性があります。

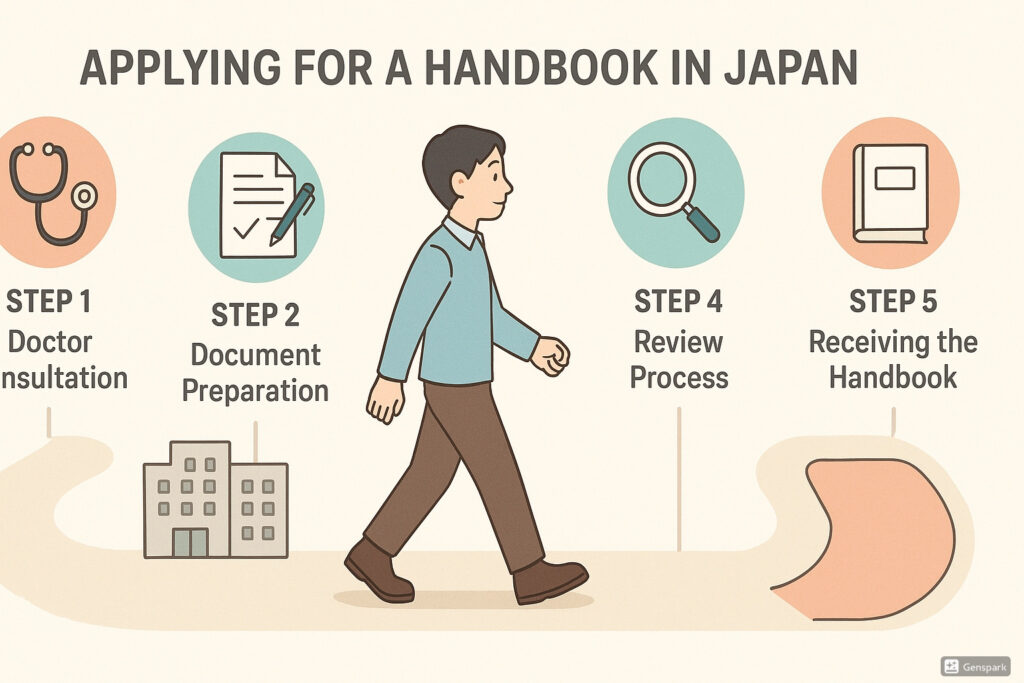

【5ステップで完了】精神障害者保健福祉手帳の申請から交付までの流れ

では、実際に手帳を申請する場合、どのような手順で進めるのでしょうか。ここでは、申請から交付までの流れを5つのステップで解説します。

STEP1: 主治医に相談する

まずは、かかりつけの精神科の主治医に、手帳の申請を検討していることを相談しましょう。申請には医師の診断書が必要不可欠です。

STEP2: 申請書類を準備する

主に以下の書類が必要になります。お住まいの市区町村によって異なる場合があるため、事前に必ず確認してください。

- 申請書: 役所の窓口で受け取ります。

- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用): 主治医に作成を依頼します。初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。

- 本人の写真(縦4cm×横3cm): 帽子をかぶっていない、1年以内に撮影したもの。

- マイナンバーが確認できる書類: マイナンバーカード、通知カードなど。

- 本人確認書類: 運転免許証、パスポートなど。

STEP3: 市区町村の担当窓口で申請する

準備した書類を持って、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(名称は自治体により異なります)で申請手続きを行います。

STEP4: 審査

提出された書類をもとに、精神保健福祉センターで等級の審査が行われます。審査には通常1?2ヶ月程度の時間がかかります(ただし、自治体や申請時期によって変動します)。

STEP5: 交付・受け取り

審査の結果、交付が決定されると、市区町村から通知が届きます。通知書に記載された持ち物を持参し、窓口で手帳を受け取ります。

忘れずに!手帳の更新手続きについて

手帳は一度取得すれば終わりではありません。定期的な更新が必要です。

有効期限は2年間

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、交付日から2年が経過する日の属する月の末日までです。

更新手続きに必要なもの

更新手続きは、有効期限の3ヶ月前から行うことができます。申請時と同様に、申請書、医師の診断書、写真などが必要になります。忘れずに準備を進めましょう。

期限が切れた場合

有効期限が切れてしまった場合でも、再度新規申請を行うことで手帳を取得することは可能です。ただし、その間は各種サービスが利用できなくなるため、注意が必要です。

精神障害者保健福祉手帳に関するよくある質問(Q&A)

最後に、手帳に関してよく寄せられる質問にお答えします。

- Q申請すれば必ず交付されますか?

- A

必ず交付されるとは限りません。提出された診断書の内容をもとに審査が行われ、手帳の交付対象となる障害の程度に該当しないと判断された場合は、非該当となることもあります。

- Q手帳を持っていることを会社に伝える必要はありますか?

- A

障害者雇用枠を利用する場合を除き、手帳の有無を会社に報告する義務はありません。これはご自身の判断に委ねられます。体調への配慮などを求める場合は、伝えることで働きやすい環境を整えてもらえる可能性があります。

- Q手帳のデザインはどんなものですか?

- A

手帳は、紙形式のものが一般的ですが、自治体によってはカード形式のものも選択できます。また、2019年から、スマートフォンのアプリで手帳情報を管理できる「ミライロID」も、多くの事業者で本人確認書類として利用できるようになっています。

- Q精神疾患が改善したら手帳は返納するのですか?

- A

症状が改善し、手帳が不要になった場合は、ご自身の意思で返納することができます。また、更新手続きを行わなければ、有効期限をもって失効となります。

まとめ|手帳はあなたの「お守り」になる。まずは主治医や相談窓口へ

精神障害者保健福祉手帳は、障害を証明するだけの「レッテル」ではありません。あなたがあなたらしく、安心して社会生活を送るためのサポートを得るための「権利」であり、いざという時に助けとなる「お守り」のような存在です。

手帳を持つことのメリット・デメリットは、人それぞれの価値観やライフステージによっても変わってきます。

この記事を読んで、少しでも関心を持ったり、さらに詳しく知りたいと思ったりした方は、まずは一人で抱え込まず、信頼できる主治医や、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口、相談支援事業所などに相談してみてください。きっと、あなたの状況に合ったアドバイスをもらえるはずです。