「些細なことでカッとなり、人間関係を壊してしまった」

「夫や彼氏が突然キレるので、どう接していいか分からない」。

大人のADHD(注意欠如多動症)の特性を持つ男性、そしてその周囲の人々から、このような深刻な悩みが聞かれます。

特に男性の場合、その「キレやすさ」が社会生活における大きな障壁となることも少なくありません。しかし、その怒りっぽさは、本人の性格や人間性の問題だけで片付けられるものではないのです。

この記事では、ADHDの特性、特に男性がなぜ「キレやすい」のか、その背景にある脳のメカニズムを科学的根拠に基づいて解説します。さらに、当事者本人と、家族や同僚など周囲の人々が今日から実践できる具体的な対処法を、専門家の視点から詳しくご紹介します。

怒りの衝動に振り回される毎日から抜け出し、穏やかな人間関係を築くための一歩を、この記事と共に踏み出しましょう。

▼記事を読むのが面倒な人のためにAI解説動画を作りました。読み間違いはご容赦くださいませ。

「またカッとなった…」大人のADHD男性が抱える”キレやすい”という深刻な悩み

「キレる」という行動は、本人にとっても周囲にとっても大きなストレスとなります。まずは、その具体的な悩みと、なぜADHDの特性が関係しているのかを見ていきましょう。

些細なことで爆発する怒り|当事者と周囲の体験談

- 当事者Aさん(30代・会社員):

「会議で少し否定的な意見を言われただけで、頭に血がのぼり、相手を言い負かすまで大声を出してしまった。後で激しく自己嫌悪に陥るが、その瞬間は自分を止められない」 - パートナーBさん(40代・主婦):

「夫は普段は優しいのに、車の運転中や、テレビのリモコンが見つからないといった本当に些細なことで、別人のように怒鳴り散らす。子供たちも怯えており、家庭内が安らげる場所ではない」

このように、ADHDの特性を持つ男性の怒りは、状況に不釣り合いなほど強烈で、突発的に現れる傾向があります。そして、その行動が自己評価の低下や、家族・職場での孤立を招く悪循環に陥りがちです。

それは性格の問題?いいえ、ADHDの「衝動性」という特性です

ADHDには、主に以下の3つの特性があります。

- 不注意: 集中力が続かない、忘れ物が多い、順序立てて物事を進めるのが苦手。

- 多動性: じっとしていられない、貧乏ゆすりなど目的のない動きが多い。

- 衝動性: 思いついたことをすぐ行動に移す、感情のコントロールが苦手、相手の話を遮って話し出す。

このうち、「キレやすさ」に最も深く関わっているのが「衝動性」です。感情、特に怒りのようなネガティブな感情が湧き上がったとき、健常者であれば一旦「待てよ」と理性のブレーキをかけることができます。しかし、ADHDの人はこのブレーキが効きにくく、感情がそのまま行動や言葉として爆発してしまうのです。これは本人の「性格が悪い」のではなく、脳の機能的な特性によるものだと理解することが、問題解決の第一歩となります。

なぜ男性の「キレやすさ」は目立ちやすいのか?社会的プレッシャーとの関係

ADHDの特性は男女問わず見られますが、症状の現れ方には性差による傾向があることも指摘されています。一般的に、男性は「キレやすさ」や攻撃性といった外在化する問題として表れやすく、女性は不安や抑うつなど内在化する問題として抱えやすい傾向があると言われています。

もちろんこれはあくまで傾向であり、個人差は非常に大きいですが、「男は強くあるべき」といった社会的なプレッシャーも相まって、男性の「キレやすさ」が問題として認識されやすい側面があるのです。

科学が解明!ADHDの人がキレやすくなる3つの脳のメカニズム

ADHDの「キレやすさ」は、根性論や精神論で解決できるものではありません。脳の特定の部位の機能的な偏りが関係していることが、近年の研究で明らかになっています。

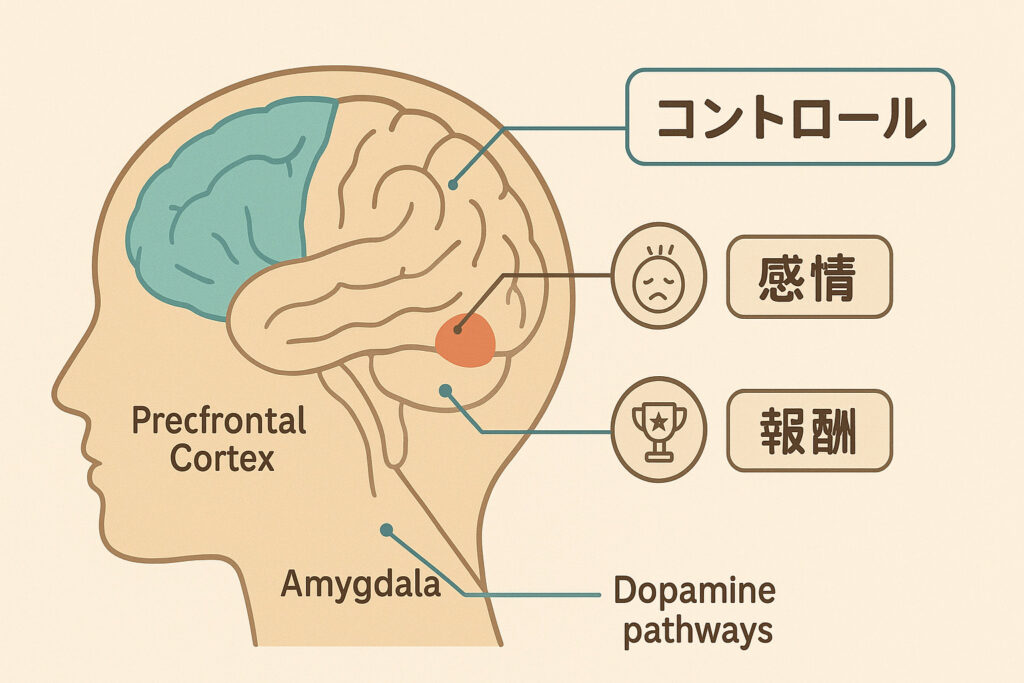

原因①:理性の司令塔「前頭前野」の機能不全による衝動性

脳の前方にある「前頭前野」は、思考や感情をコントロールし、計画的に行動するための「司令塔」の役割を担っています。ADHDの人は、この前頭前野の働きが弱いことが指摘されています。

そのため、怒りや不満といった感情が湧き上がった際に、「今これを言ったらマズい」「一呼吸おいて冷静になろう」といった理性のブレーキが効きにくく、感情がそのまま行動に出てしまいやすいのです。

原因②:感情のアクセル「扁桃体」の過活動

脳の奥深くにある「扁桃体」は、恐怖や怒りといった原始的な感情を生み出す「アクセル」のような部位です。ADHDの人は、この扁桃体が過剰に活動しやすい傾向があると言われています。

些細な刺激に対しても扁桃体が「危険だ!」と過剰に反応し、強い怒りを生み出します。そして、前述の前頭前野のブレーキが弱いため、その強い感情を抑えることができずに爆発させてしまうのです。

原因③:やる気と報酬の「ドーパミン」不足が招くイライラ

ドーパミンは、快感や喜び、意欲に関わる神経伝達物質です。ADHDの人は、このドーパミンの働きが不足している、あるいはうまく機能していないと考えられています。

ドーパミンが不足すると、満足感を得にくく、常に何か物足りないような感覚や退屈さを感じやすくなります。この状態が慢性的なイライラや焦燥感につながり、ささいなことでキレてしまう引き金になることがあります。

キレやすさの裏に隠れた二次障害のリスク

ADHDの特性による「キレやすさ」を放置すると、本人の生きづらさは増し、さまざまな二次的な問題を引き起こす可能性があります。

「どうせ自分はダメだ」自己肯定感の低下が怒りを増幅させる

怒りを爆発させては後悔するという経験を繰り返すうちに、「自分は感情もコントロールできないダメな人間だ」というネガティブな自己認識が強化されていきます。この自己肯定感の低さが、さらなるストレスや不安を生み、より一層キレやすくなるという悪循環に陥ります。

ストレスの蓄積が引き金に|うつ病・不安障害の併発

ADHDの人は、不注意や多動性・衝動性によって、日常生活や社会生活で失敗体験を重ねやすい傾向があります。周囲からの叱責や人間関係のトラブルが慢性的なストレスとなり、うつ病や全般性不安障害、パニック障害などを併発することが少なくありません。これらの精神疾患の症状として、イライラや怒りっぽさが現れることもあります。

アルコールやギャンブルへの依存

衝動性の高さと、慢性的な生きづらさからくるストレスから逃れるため、アルコールやギャンブル、薬物などに依存してしまうケースもあります。依存症は本人の健康を害するだけでなく、家族関係や経済的な問題を深刻化させ、さらなる怒りの原因となり得ます。

【本人向け】今日から実践!怒りの衝動をコントロールする6つの方法

ADHDの特性は生まれ持ったものですが、適切な対処法を学ぶことで、怒りの衝動をコントロールし、うまく付き合っていくことは可能です。

① 怒りのサインを察知する|身体・思考の変化に気づく

怒りが爆発する前には、必ず前兆があります。「心臓がドキドキする」「手に汗をかく」「頭に血がのぼる感じがする」「頭の中で相手を責める言葉がぐるぐる回る」など、自分なりの怒りのサインに気づく練習をしましょう。サインを察知できれば、爆発する前に対処する時間を作れます。

② その場を離れる|適切な距離とクールダウンの場所確保

アンガーマネジメントでは、怒りの感情が高まった際に一時的に距離を置くことの重要性が指摘されています。怒りのサインを感じたら、とにかくその場から物理的に離れる「タイムアウト」を実践しましょう。「少し頭を冷やしてきます」と一言告げて、トイレや別の部屋、外の空気を吸いに行くなど、あらかじめ自分なりのクールダウンの場所を決めておくとスムーズです。

③ ADHDの特性に合わせたアンガーマネジメント術

一般的なアンガーマネジメントに加えて、ADHDの特性を考慮した方法が有効です。

| 手法 | 内容 | 実践ステップ |

|---|---|---|

| コラム法 | 状況、感情、自動思考、根拠、反証、適応的思考を書き出し、思考の歪みを客観的に見直す手法。 | 1. カッとなった状況を書き出す 2. その時の感情と強さを点数化する 3. 頭に浮かんだ考え(自動思考)を書き出す 4. その考えを裏付ける客観的な事実(根拠)を探す 5. その考えと矛盾する事実(反証)を探す 6. 根拠と反証に基づき、バランスの取れた考え(適応的思考)を見つける |

| 温度計テクニック | 自分の怒りを0(穏やか)から10(大爆発)までの温度計で表現し、客観視する手法。 | 1. イラっとしたら、今の怒りが何点かを考える 2. 点数に応じて、あらかじめ決めておいた対処法を実行する(例:3点なら深呼吸、7点ならタイムアウト) |

④ 脳のコンディションを整える|睡眠・食事・運動の重要性

前頭前野の機能を正常に保つには、脳のコンディションを整えることが不可欠です。十分な睡眠、バランスの取れた食事(特にタンパク質やビタミン)、定期的な運動(ウォーキングなど)を心がけましょう。これらは衝動性のコントロールに直接的な効果をもたらします。

⑤ 環境を調整する|ストレスの原因を減らし、得意を活かす

自分が何にストレスを感じ、怒りの引き金(トリガー)となるかを把握し、可能な限りその環境を避けたり、調整したりすることも大切です。例えば、騒がしい場所が苦手なら静かな環境で作業する、マルチタスクを避けるなどです。同時に、自分の得意なことや好きなことに打ち込む時間を増やし、自己肯定感を高めることも有効です。

⑥ 事前に伝える勇気|自分のトリガーと対処法を共有する

信頼できる家族やパートナー、上司などに、自分のADHDの特性と、「こういう状況ではカッとなりやすい」「もしそうなったら、少し一人にしてほしい」といったトリガーと対処法を事前に伝えておくことも、有効な手段です。理解と協力を得ることで、無用な衝突を避けられます。

【周囲の人向け】パートナーや同僚の怒りと向き合う4つのステップ

ADHDの特性を持つ人の怒りに直面したとき、周囲の対応一つで状況は大きく変わります。本人を追い詰めず、かつ自分も守るための対応ステップをご紹介します。

STEP1:安全確保と物理的な距離|まずは自分を守る

相手が激しく怒っているときは、まず自分自身の心と身体の安全を最優先にしてください。議論や説得は火に油を注ぐだけです。静かにその場を離れ、相手がクールダウンするまで物理的な距離を置きましょう。

STEP2:火に油を注がない|絶対言ってはいけないNGワード

相手が興奮しているときに、正論や批判で応戦するのは逆効果です。以下の表を参考に、NG言動を避け、冷静な対応を心がけましょう。

| 項目 | NG言動 | 推奨されるコミュニケーション |

|---|---|---|

| 批判・否定 | 「なんでそんなことでキレるの?」 「あなたがおかしい」 | 「そう感じたんだね」 「話は後で聞くから、まず落ち着こう」 |

| 原因追及 | 「だから言ったじゃないか!」 「あなたのせいで…」 | (何も言わず、その場を離れる) |

| 感情的な反論 | 「こっちだって我慢してるんだ!」 | 「今は話せる状態じゃないみたいだね」 |

| 無視 | (聞こえないふりをする) | 「落ち着いたら、また話そう」と伝えて離れる |

STEP3:背景を理解する|「人」ではなく「特性」と捉える

相手の怒りの言葉を、人格攻撃として真正面から受け止めすぎないことが重要です。「彼(彼女)が私を憎んでいる」のではなく、「彼の(彼女の)ADHDの特性が、今そうさせている」と捉えることで、感情的に巻き込まれるのを防ぎ、冷静さを保ちやすくなります。

STEP4:冷静な時に話し合う|問題解決のための建設的な対話

お互いが冷静になった後で、問題について話し合う時間を持つことが不可欠です。「あの時、私はこう感じて悲しかった」「次からは、こうしてもらえると助かる」など、「私」を主語(アイメッセージ)にして、自分の気持ちや要望を伝えましょう。問題行動そのものを責めるのではなく、今後のためのルール作りや協力体制を築くことを目指してください。

一人で悩まないで。専門家による治療という選択肢

セルフケアや周囲の協力だけでは改善が難しい場合、専門家による治療が有効な選択肢となります。ADHDは適切な治療を受けることで、症状を大幅に緩和できることが分かっています。

薬物療法|衝動性をコントロールする薬の種類と効果

ADHDの治療には、脳内の神経伝達物質(ドーパミンやノルアドレナリン)の働きを調整する薬が用いられます。主に、中枢神経刺激薬(メチルフェニデート:コンサータ等)や非中枢神経刺激薬(アトモキセチン:ストラテラ等)があり、これらは不注意や多動性だけでなく、衝動性や感情のコントロールにも効果が期待できます。必ず医師の診断と処方に従って服用してください。

心理社会的治療|認知行動療法(CBT)やカウンセリング

薬物療法と並行して、心理社会的なアプローチも非常に重要です。

- 認知行動療法(CBT):

怒りを引き起こしやすい思考の偏り(認知の歪み)に気づき、それを修正していくトレーニング。 - ソーシャルスキルトレーニング(SST):

適切なコミュニケーション方法や問題解決スキルを学ぶ。 - ペアレント・トレーニング/カップルカウンセリング:

家族やパートナーがADHDへの理解を深め、効果的な関わり方を学ぶ。

相談できる場所はどこ?専門医療機関の探し方と支援センター

「何科に行けばいいか分からない」という方も多いでしょう。大人のADHDは、主に精神科や心療内科で診断・治療が受けられます。「大人の発達障害」を専門に診ているクリニックを探すのがおすすめです。

また、どこに相談して良いか分からない場合は、お住まいの地域にある公的な相談機関「発達障害者支援センター」に連絡してみましょう。適切な医療機関の情報提供や、生活上の困りごとに関する相談に応じてくれます。

まとめ:ADHDの「キレやすさ」は改善できる。正しい理解と対処で、穏やかな毎日を

大人のADHD男性が抱える「キレやすさ」は、本人の性格の問題ではなく、脳機能の特性に起因するものです。そのメカニズムを正しく理解し、本人と周囲が協力して適切な対処法を実践することで、衝動的な怒りをコントロールし、穏やかな人間関係を築くことは十分に可能です。

もしあなたが当事者で、長年この問題に苦しんでいるなら、一人で抱え込まないでください。もしあなたが周囲の人で、対応に困り果てているなら、諦めないでください。専門の医療機関や支援機関に相談することは、決して特別なことではありません。正しい知識とサポートを得て、あなたらしい穏やかな毎日を取り戻しましょう。

【免責事項】

本記事は情報提供を目的としたものであり、医学的な診断や治療に代わるものではありません。心身の不調や発達障害に関するお悩みについては、必ず専門の医療機関にご相談ください。

記事監修: 平川病院 産業医・発達障害専門医