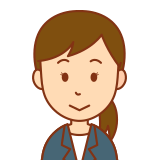

「何度言っても伝わらない」

「さっき言ったばかりなのに、もう忘れている」

「同じミスを何度も繰り返す」…。

発達障害の特性がある大人とのコミュニケーションにおいて、このような壁を感じ、疲れや無力感を覚えていませんか?もしかしたら、「私の伝え方が悪いのかな」「相手にやる気がないのでは」とご自身や相手を責めてしまっているかもしれません。

しかし、その「伝わらない」という現象は、本人のやる気やあなたの伝え方の問題では決してなく、脳の「特性」に起因する場合がほとんどです。

この記事では、なぜ発達障害の大人に話が伝わりにくいのか、その背景にある脳の仕組みを科学的な知見から分かりやすく解き明かします。そして、明日からすぐに実践できる具体的なコミュニケーションのコツを、伝える側・当事者側双方の視点からご紹介します。

この記事を読み終える頃には、「伝わらない」イライラが、相手への「なるほど」という理解に変わり、お互いがもっと楽になるための第一歩を踏み出せるはずです。

記事を読むのが面倒な方のために、AIキャスターによる「ポッドキャスト」を作りました。

読み間違いがありますが、ご容赦ください。

▼「伝わらない」を「伝わる」に変える!発達障害のある方とのコミュニケーション5つの脳の特性と明日から使える対応策

【大前提】「わからない」のは、やる気がないからではない

まず最も大切なことは、「わからない」「できない」のは、本人の意欲や性格の問題ではないと理解することです。

脳の仕組みの違いが「伝わらない」を生む

私たちの脳は、情報をインプットし、整理・記憶し、行動としてアウトプットする一連の働きを担っています。発達障害の特性がある人は、この脳機能の一部に偏りがあると考えられています。

例えば、

- 情報を一時的に記憶する作業台(ワーキングメモリ)の働き方に特徴がある

- 外部からの刺激を調整するアンテナ(注意機能)が過敏、または鈍感

- 聞いた言葉を意味として理解する処理に時間がかかる

など、脳の情報処理の仕方が定型発達の人とは異なる特徴を持っています。そのため、同じように情報を受け取っても、理解の仕方や定着の度合いが異なり、結果として「何度言っても伝わらない」という状況が生まれてしまいます。これは決して、怠慢や反抗心からくるものではありません。

なぜ?発達障害の大人に話が伝わりにくい5つの原因

では、具体的にどのような脳の特性がコミュニケーションの壁となるのでしょうか。代表的な5つの原因を見ていきましょう。

原因1:ワーキングメモリの特性|指示を覚えていられない

ワーキングメモリとは、作業や思考に必要な情報を一時的に記憶・処理する能力のことです。よく「脳のメモ帳」に例えられます。

発達障害のある人の中には、このワーキングメモリの働き方に特徴があり、一度に多くの情報を処理することが困難になる場合があります。ただし、これは全ての発達障害のある人に当てはまるわけではなく、個人差があることも重要なポイントです。

例:

「A社の件をBさんにメールして、そのあとCの資料を3部コピーして、D会議室に運んでおいて」

このような複数の指示を口頭で受けると、最初の指示をこなしている間に、次以降の指示がメモ帳から抜け落ちてしまうことがあります。

原因2:注意欠如・多動症(ADHD傾向)|話に集中できない

注意欠如・多動症(ADHD)の特性がある場合、注意を持続させたり、興味のないことに集中したりするのが苦手です。また、周囲の物音や視界に入る情報など、外部からの刺激に気を取られやすい傾向があります。

そのため、話を聞いているように見えても、途中で別の考えが浮かんだり、窓の外の景色に気を取られたりして、話の内容が頭に入っていないことがあります。

原因3:聴覚情報処理の困難さ|耳からの情報が入りにくい

音は聞こえているのに、言葉の意味がすっと入ってこない。「聴覚情報処理障害(APD)」と呼ばれる特性も関係していることがあります。なお、APDについては2024年4月にAMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)で仮の診断基準が作成されましたが、まだ研究段階にある分野です。

特に、騒がしい場所や早口での会話、複数の人が同時に話すような状況では、言葉を正確に聞き取って意味を理解するのに時間がかかります。本人は一生懸命聞こうとしているのに、脳が情報を処理しきれず、結果として指示を聞き逃したり、誤解したりします。

原因4:自閉スペクトラム症(ASD傾向)|抽象的な表現がわからない

自閉スペクトラム症(ASD)の特性がある人は、物事を言葉通りに受け取る傾向があり、曖昧な表現や比喩、暗黙の了解を理解するのが苦手です。

例:

「この資料、いい感じにまとめといて。なるべく早くお願い」

このような指示では、「いい感じとは具体的にどういう状態か?」「なるべく早くとは何時何分までか?」が分からず、混乱して動けなくなってしまうことがあります。

原因5:実行機能の問題|何から手をつけるべきか混乱する

実行機能とは、目標達成のために計画を立て、段取りを考え、行動を管理する能力です。

頭では「何をすべきか」を理解していても、

- どこから手をつければいいか

- どのくらいの時間がかかるか

- 優先順位をどうつければいいか

といった具体的な計画を立てるのが苦手な場合があります。その結果、行動に移せなかったり、非効率なやり方になったりすることがあります。

【実践編】明日からできる!「伝わる」コミュニケーション10のコツ

原因がわかったところで、次はお互いが楽になる具体的なコミュニケーションのコツを見ていきましょう。「伝える前」「伝え方」「伝えた後」の3ステップに分けてご紹介します。

伝える前の準備

1. 集中できる環境を整える

テレビがついていたり、周りが騒がしかったりする場所は避けましょう。可能であれば、静かな会議室や一対一になれる空間で話すのが理想です。

2. まずは相手の名前を呼んで注意を引く

いきなり本題から入るのではなく、「〇〇さん、少しよろしいですか?」と名前を呼び、相手がこちらに注意を向けてくれたことを確認してから話し始めましょう。

伝え方の工夫

3. 指示は「1つずつ」具体的に

複数の指示を一度に出すのは避け、「一つの作業が終わったら次の指示を出す」ことを徹底しましょう。

4. 曖昧な表現を避け、数字や固有名詞を使う

誰が聞いても同じ解釈ができるように、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)や数字を使って具体的に伝えます。

5. 口頭だけでなく「見える化」する(メモ、チャット、図)

口で伝えるだけでなく、メモに書いて渡したり、ビジネスチャットでテキストとして送ったりすることで、相手は後から内容を確認できます。複雑な手順は、図やフローチャートにするとより効果的です。

6. 結論から話し、理由は簡潔に

「まず、〇〇をしてください。なぜなら?」というように、最初にやってほしいこと(結論)を明確に伝えましょう。背景説明が長いと、何をしてほしいのかが分からなくなってしまいます。

7. 肯定的な言葉を選ぶ(「~しないで」より「~しよう」)

否定形(~するな)の指示は、何をすれば良いのかが分かりにくい場合があります。「廊下を走らないで」よりも「廊下は歩こうね」のように、肯定的な表現で具体的な行動を示しましょう。

伝えた後のフォロー

8. 相手の言葉で復唱してもらう

「今お願いしたことを、一度説明してもらえますか?」と促し、相手が正しく理解できているかを確認します。もし認識がずれていたら、その場で修正できます。

9. 途中経過をこまめに確認する

特に時間がかかる作業の場合は、「どこまで進んだ?」「何か困っていることはない?」と途中で声をかけ、軌道修正が必要ないかを確認しましょう。

10. できたことを具体的に褒める

指示通りにできた時は、「〇〇の資料、指示通りに作成してくれてありがとう。助かったよ」というように、具体的に褒めることで、本人の自信につながり、成功体験として定着しやすくなります。

【OK/NGコミュニケーション具体例】

| 場面 | NGな伝え方 | OKな伝え方 |

|---|---|---|

| 資料作成 | 「この前の会議の件、いい感じに資料まとめといて」 | 「A会議の議事録を元に、PowerPointで資料を5枚作ってください。期限は明日の15時です」 |

| 来客対応 | 「そろそろお客様が来るから、適当によろしく」 | 「14時にお客様が2名来られます。応接室にお通しして、お茶を出してください」 |

| 清掃 | 「時間あるとき、机の上を片付けといてね」 | 「今日の17時に、机の上にある不要な書類をシュレッダーにかけてください」 |

当事者自身ができるセルフケアと工夫

この問題は、周囲の協力だけで解決するものではありません。当事者自身が自分の特性を理解し、工夫することで、よりスムーズに仕事や生活を送れるようになります。

1. メモやツールの徹底活用

指示されたことは、その場でメモを取る癖をつけましょう。スマートフォンのリマインダー機能や、Google Keep、Todoist、Microsoft To Do といったタスク管理アプリを活用するのも非常に有効です。

2. 事前に質問事項をまとめておく

会議や打ち合わせの前に、議題を確認し、わからないことや確認したいことをリストアップしておくと、話の要点を掴みやすくなります。

3. 自分の特性を周囲に伝える(セルフアドボカシー)

もし可能であれば、「私は口頭での指示が苦手なので、チャットでいただけると助かります」「一度に多くのことを覚えるのが苦手なので、一つずつお願いします」など、信頼できる人に自分の特性と必要な配慮を伝えてみましょう。

4. 休息をとり、脳を休ませる

発達障害の特性がある人は、定型発達の人に比べて情報処理に多くのエネルギーを使う傾向があります。意識的に休憩時間を設け、情報から離れる時間を作ることで、集中力を維持しやすくなります。

これだけは避けたい!状況を悪化させるNG対応

良かれと思ってやったことが、逆効果になることもあります。以下の対応は、相手を追い詰めるだけなので避けましょう。

- 感情的に叱責する

「なんでできないんだ!」と感情的に怒鳴っても、相手は萎縮してしまい、問題解決にはつながりません。 - 大勢の前で注意する

人前での叱責は、自尊心を深く傷つけ、二次障害(うつ病や不安障害など)の原因にもなり得ます。 - 過去の失敗を蒸し返す

「前も同じミスをしたよね」と過去のことを持ち出すのはやめましょう。 - 「なぜできないの?」と問い詰める

本人も「なぜできないのか」が分からず、苦しんでいます。原因を問い詰めるのではなく、どうすればできるかを一緒に考えましょう。

【伝える側のあなたへ】自分のためのメンタルケアも忘れずに

ここまで伝える側の工夫についてお話ししてきましたが、工夫や配慮を続けること自体、大きなエネルギーが必要です。あなたが疲弊してしまっては、元も子もありません。

一人で抱え込まず、愚痴を言える場所を持つ

家族や友人、あるいは専門のカウンセラーなど、安心して話せる相手に今の気持ちを吐き出すだけでも、心は軽くなります。

完璧を求めすぎない

「自分が何とかしなければ」と気負いすぎないでください。すぐに全てがうまくいくわけではありません。小さな改善を一つずつ喜び、できないことがあっても自分を責めないようにしましょう。

アサーティブコミュニケーションを学ぶ

アサーティブコミュニケーションとは、相手を尊重しつつ、自分の意見や気持ちを正直に、対等に伝えるスキルです。感情的にならずに「〇〇されると、私は悲しい気持ちになる」といった形で、自分の気持ちを主語にして伝える練習も有効です。

どうしても改善しない時は専門機関に相談を

家庭や職場の努力だけでは、解決が難しい場合もあります。そんな時は、専門機関の力を借りることも非常に重要です。一人で、あるいは当事者だけで抱え込まず、客観的な視点を持つプロに相談してください。

| 相談窓口 | 対象者 | 主な相談内容 |

|---|---|---|

| 発達障害者支援センター | 本人・家族 | 生活全般、就労、診断に関する相談、ペアレント・トレーニングなど |

| 精神保健福祉センター | 本人・家族 | 心の健康全般に関する相談の一次窓口。必要に応じて専門機関を紹介してもらえます。 |

| 就労移行支援事業所 | 本人(就労希望者) | 職業訓練、コミュニケーションスキル向上、就職活動のサポート |

| 障害者就業・生活支援センター | 本人・家族・企業 | 就労と生活の一体的な支援、職場定着のサポート |

| 会社の産業医・カウンセラー | 本人(在職者) | 職場環境の調整、メンタルヘルスに関する相談 |

まとめ:特性の理解が、関係改善の第一歩

「何度言っても伝わらない」という悩みの根源は、能力や意欲ではなく、脳の特性にあります。

この大前提を理解するだけで、相手を見る目が変わり、あなたの心の負担も少し軽くなるはずです。そして、今回ご紹介したような、ほんの少しのコミュニケーションの工夫を積み重ねることが、お互いの関係性を劇的に改善する力を持っています。

すぐに全てがうまくいくわけではないかもしれません。しかし、諦めずに試行錯誤を続けることで、必ず道は開けます。この記事が、あなたと大切な人との明日からのコミュニケーションを、より良いものにするための一助となれば幸いです。

最終更新日: 2025年9月5日

記事監修: 平川病院 産業医・発達障害専門医